LES NEWS D’HISTOIRES CRÉPUES #3

La mission Dakar-Djibouti, longtemps racontée comme un exploit scientifique, cache une autre histoire. Une contre-enquête récente révèle les vols et les silences qui entourent cette expédition coloniale.

Chaque mois, on vous embarque pour une plongée éclairée – et crépue – au cœur de l’histoire coloniale et de ses héritages multiples.

Cette newsletter prolonge l’aventure d’Histoires Crépues, avec la même volonté : apporter du contexte, des repères, et des clés de lecture pour mieux comprendre le continuum colonial qui façonne encore nos sociétés.

En coulisse de vos lectures ?

Je me présente :) Je suis Penda Fall, récemment diplômée en sciences sociales, engagée tout particulièrement sur les questions raciales, migratoires et post-coloniales. C’est moi qui serai derrière cette newsletter : à chaque numéro, je vous inviterai à explorer une thématique forte, une figure marquante ou un continuum colonial toujours vivant aujourd’hui, avec des ressources, des réflexions et des voix à découvrir.

👉 Et si on allait encore plus loin ?

Grâce à des dons mensuels, Histoires Crépues peut devenir un média antiraciste clé, approfondir ses enquêtes, diversifier ses formats et multiplier ses contenus. Si ce projet te parle, agis maintenant : même 1 euro par mois compte.

DOSSIER (DÉ)COLONIAL

LA MISSION DAKAR-DJIBOUTI (1931-1933)

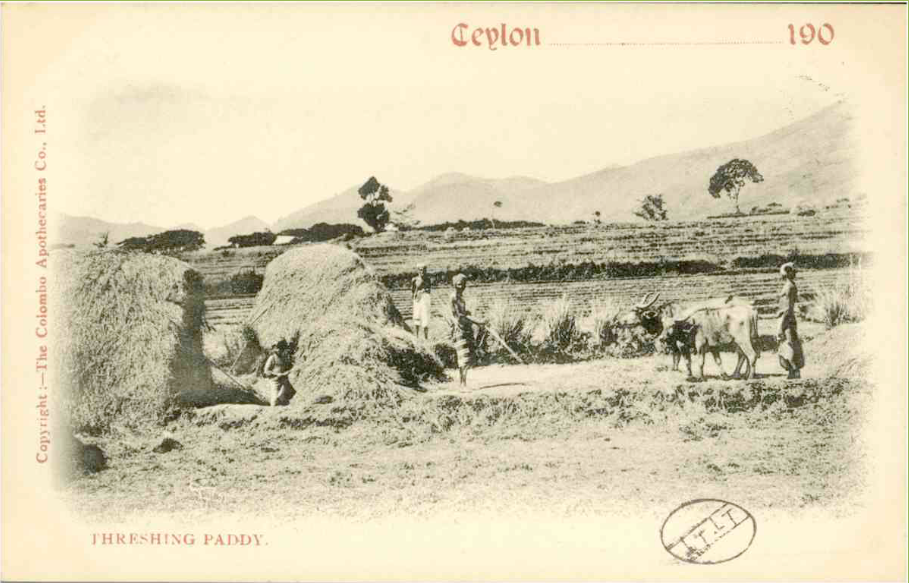

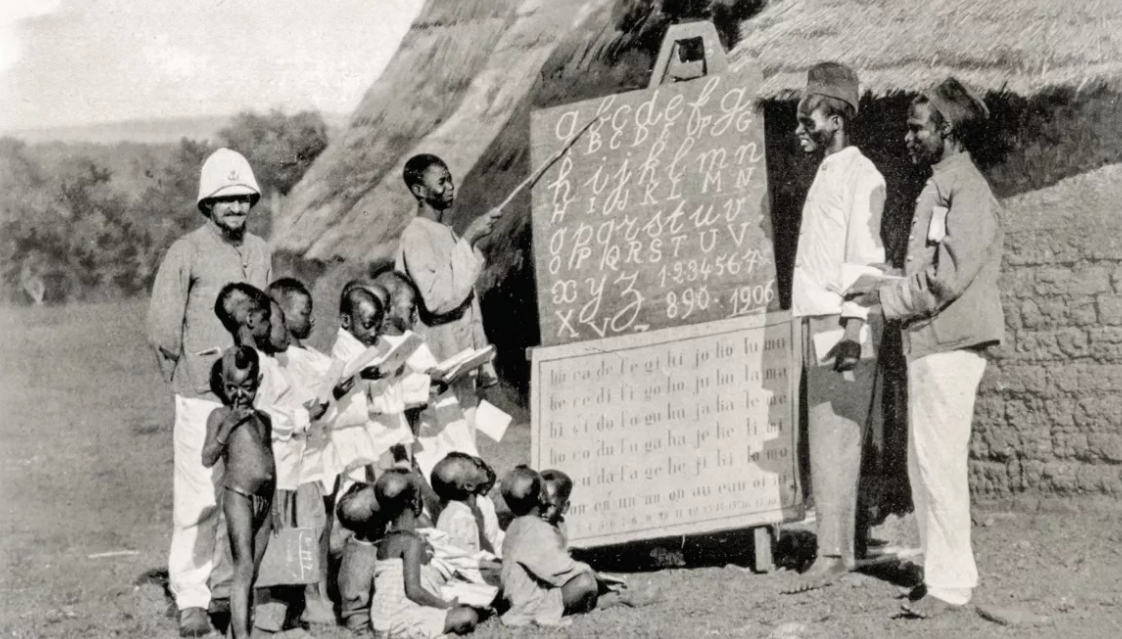

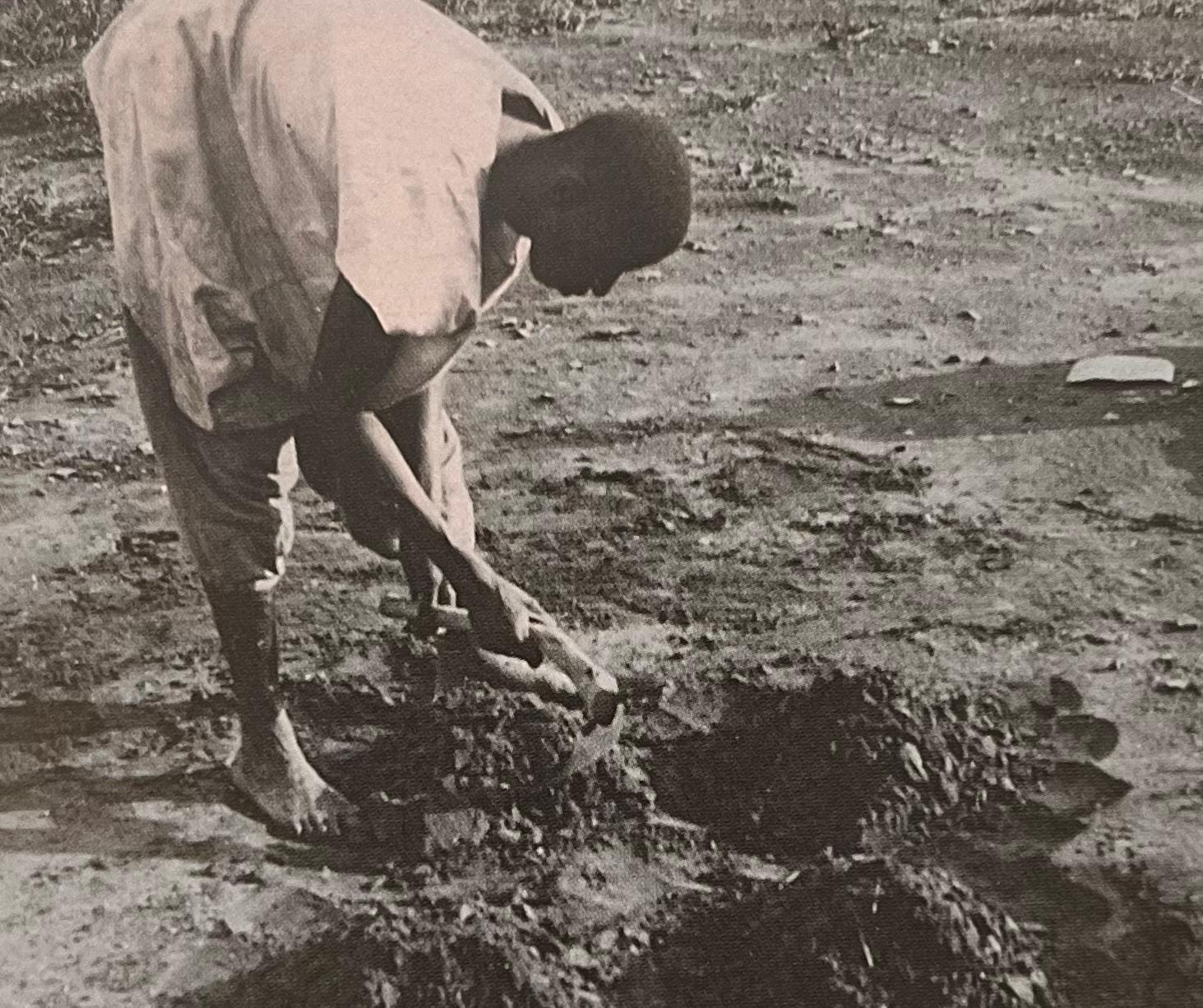

La mission Dakar-Djibouti, menée de mai 1931 à février 1933, est la première grande expédition ethnographique française. Pendant 20 mois, ses membres traversent 14 pays d'Afrique, d’Ouest en Est, dont 13 sous domination coloniale. Présentée comme une mission scientifique à une époque de promotion de l’ethnologie française, elle se révèle surtout être une vaste collecte, controversée, d’objets, d’images, de sons, ainsi que d’espèces vivantes et végétales, destinée aux musées de la métropole. Dirigée par Marcel Griaule, l’expédition comprend 4 membres permanents, dont Michel Leiris, secrétaire et archiviste qui dénoncera, après-coup, dans son ouvrage L’Afrique fantôme (1934) les tensions, contradictions et violences liées à l’entreprise coloniale et à la collecte d’objets.

FAIRE DE LA SCIENCE… OU MIEUX FAIRE RÉGNER L'ORDRE COLONIAL ?

🔹 Financer la science au nom de l’Empire

Derrière la mission, l’objectif était clair : faire des agents coloniaux les relais d’un savoir en construction - l'ethnologie. On leur remit un livret – Instructions sommaires pour les collecteurs d’objets ethnographiques (Griaule & Leiris, 1931) – pour orienter leurs gestes. Avec comme prétexte : mieux connaître pour mieux administrer. Mais derrière l’argument, une manœuvre : celle d’obtenir 700 000 francs d’un État prompt à financer ce qui servait l’Empire. À cette époque, le budget colonial global étant important, jouer la carte de l’utilité coloniale maximisait les chances d’obtenir des subventions. Derrière cette stratégie de financement se devine l’écho d'une vieille complicité entre recherche et colonialisme.

🔹 Biais dans la classification

Chaque objet et espèce collectée était présenté·e au sein d’une fiche descriptive en neuf points : le lieu, des notes complémentaires sur la fabrication, les usages, les coutumes liées à l’objet, par qui et quand il avait été recueilli. En revanche, aucun élément ne permettait d’identifier le ou la producteur·rice de l’objet, révélant un cadrage déshumanisant et centré uniquement sur l’objet lui-même. Ces catégories, maintenues dans certaines archives du musée du Quai Branly, portent encore l’empreinte d’un regard hérité du passé colonial.

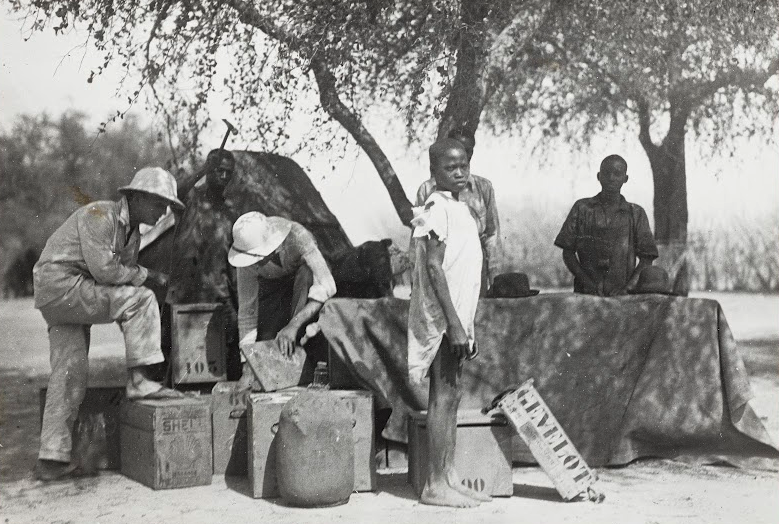

🔹 Collecte ou dons en contexte colonial ?

Un budget officiel était prévu pour l’achat des objets, mais ces dépenses ne représentent qu’un septième du total. Car la plupart ont été obtenus par des voies informelles, souvent troubles : dons forcés, échanges inégaux, vols, saisies… Derrière ces « dons » se cachent des confiscations nées de la répression, des pressions sur les autorités locales, ou des jeux de pouvoir coloniaux qui forçaient certains chefs à offrir ces présents sous influence. Ces pratiques, notamment le pillage d’objets sacrés, nourrissent aujourd’hui de légitimes appels à la restitution.

Le muséologue Hugues Heumen parle d’« acquisition dolosive » pour désigner ces objets. Le terme, emprunté au langage juridique désigne un achat entaché par le dol, c’est-à-dire obtenu par ruse, pression ou abus. Une irrégularité qui peut être légale mais aussi morale, tant elle repose souvent sur un profond déséquilibre de pouvoir.

🎥Mais qu’en est-il de la place des femmes dans cette mission ou encore des collaborateur·rices africain·es ? En prévision d’une exposition, le musée du quai Branly - Jacques Chirac engage le réexamen de cette expédition en réunissant une équipe de chercheur·e·s africain·es et franco-africain·es pour mener plusieurs contre-enquêtes. Celles-ci revisitent la mission en valorisant les regards africains et les mémoires locales, à partir de témoignages recueillis dans les territoires traversés par l’expédition d’origine. Ce sont ces regards croisés qui nous permettent d'analyser dans cette vidéo, écrite par Seumboy et Penda, la mission Dakar-Djibouti avec Hugues Heumen, directeur du musée national du Cameroun et Marianne Lemaire, anthropologue et commissaire en charge du catalogue de l’exposition.

LIEN VIDEO YTB

GLOSSAIRE (DÉ)COLONIAL

Les "contres-enquêtes"

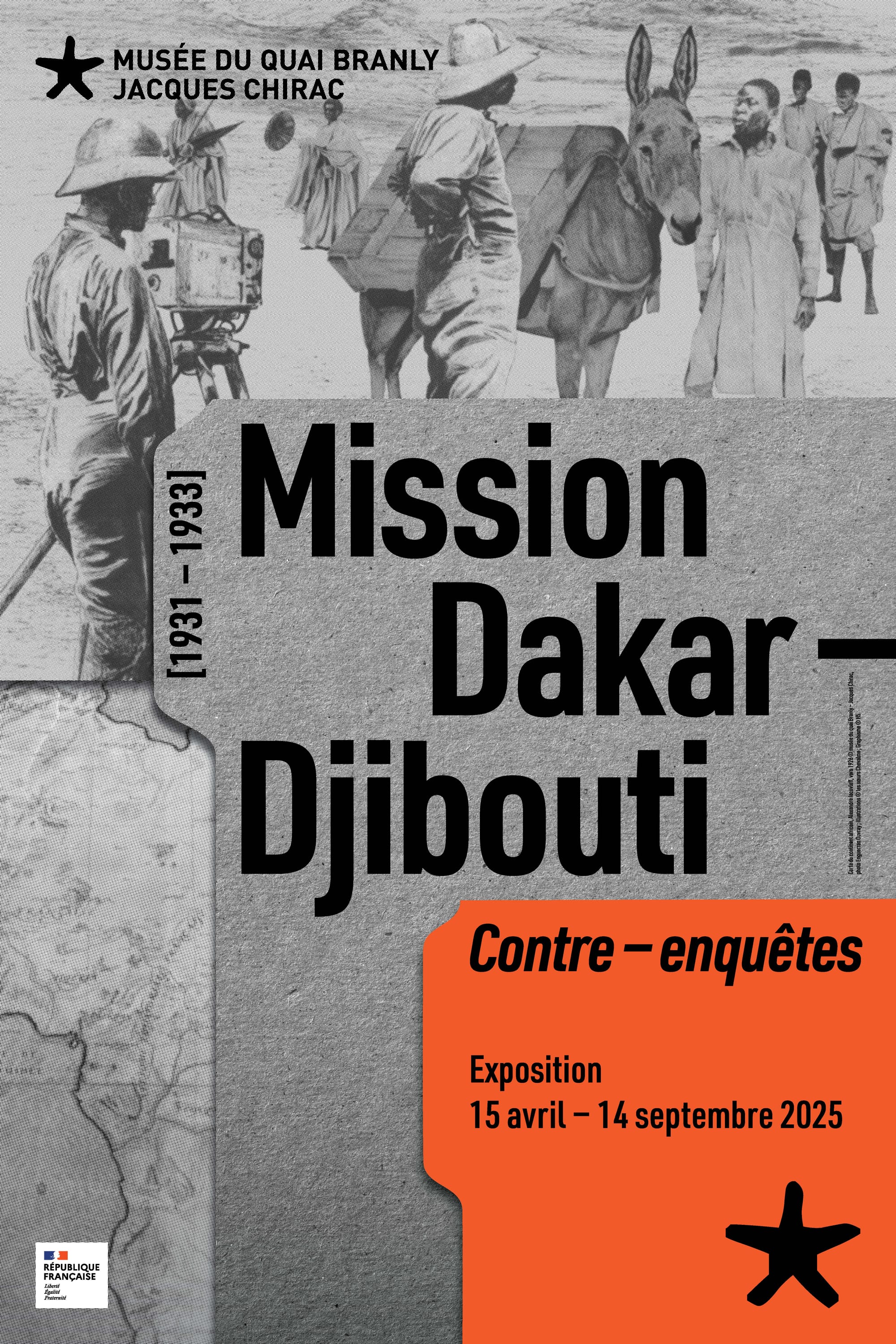

Dès 2020, face à une nécessité d’introspection critique de la collectivité française sur son histoire coloniale, et dans le contexte de la mise en lumière des enjeux liés à la restitution des objets, le musée du quai Branly - Jacques Chirac et le Musée des Civilisations Noires de Dakar ont pris conscience que comprendre les objets collectés en Afrique exige de reconnaître la complexité des participations africaines à la mission Dakar-Djibouti (1931–1933). C’est dans ce cadre qu’ils ont lancé un projet de recherche commun réunissant une équipe scientifique internationale chargée de révéler ces contributions longtemps ignorées des récits officiels. En choisissant le terme « contre-enquêtes », cette démarche dépasse la simple relecture historique.

Mais qu'est ce que ce terme sous entend?

→ Un renversement de l’imaginaire policier : La notion de « contre-enquêtes » détourne volontairement l’imaginaire d’autorité associé aux enquêtes scientifiques, voire policières, dont se réclamaient les ethnologues coloniaux. Cette fois, ce regard d’investigation se retourne contre les membres mêmes de la mission : en inversant le regard, il ne s’agit plus d’étudier les sociétés africaines, mais de questionner les conditions mêmes dans lesquelles les savoirs occidentaux ont été produits, souvent au prix de violences symboliques et matérielles.

→ Un geste mémoriel et politique : L’usage du mot participe à reconstruire une mémoire plus juste et partagée, en redonnant toute leur place aux voix locales. L’Afrique n’y est plus seulement regardée ou étudiée de l’extérieur, mais devient sujet actif de son propre récit historique. Dès lors, la finalité de ces investigations ne serait-elle pas la restitution elle-même ? C'est en tout cas ce que ce lexique permet de penser.

QUI ÉTAIT… ?

Mamadou Vad

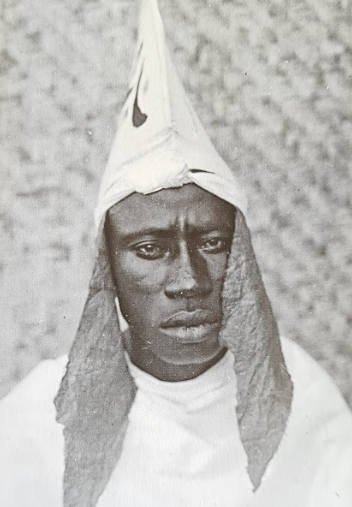

Mamadou Vad (1905- ?), premier collaborateur sénégalais de la mission Dakar-Djibouti, est un maître dans l’art de naviguer entre les contraintes coloniales et la curiosité des ethnographes. Interprète occasionnel, collecteur d’objets, conteur et musicien, il joue un rôle bien plus subtil qu’il n’y paraît : celui d’un homme espiègle qui, entre anecdotes savoureuses et exagérations, tisse des récits aussi inventifs que singuliers. Il fabrique de faux objets rituels, comme cinq bonnets de circoncis wolofs ornés chacun d’un blason familial imaginaire, ou encore il invente un langage gestuel attribué au surveillant des circoncis wolofs. Ces récits et objets, bien que fictifs, sont pris au sérieux par les ethnographes et intégrés aux archives « scientifiques ».

Les contre-enquêtes présentées dans l’exposition au sein du Quai Branly - Jacques Chirac révèlent l’existence de profils tels que Mamadou Vad. Avec malice et un brin de défi, ces acteurs détournaient les règles du jeu imposées, déployant une agentivité vive dont les intentions réelles restent mystérieuses. Cherchaient-ils à s’affirmer, à créer une forme d’expression propre, ou à protéger des savoirs ? Quoi qu’il en soit, ils ne furent jamais de simples spectateurs, mais des acteurs engagés, capables d’infléchir le récit dominant.

RESSOURCES (DÉ)COLONIALES

LES INTERVENANT·ES À SUIVRE :

Hugues Heumen - Muséologue et directeur du musée national du Cameroun

Marianne Lemaire - Anthropologue et commissaire en charge du catalogue de l’exposition

À LIRE, VOIR ET ÉCOUTER :

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac : mission Dakar-Djibouti (1931 - 1933), mini documentaire (2025)

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac : Les contre-enquêtes audiovisuelles et audio (2025)

Mati Diop : film documentaire - Dahomey (2024)

LES HÉRITAGES À (RE)LIRE ET VOIR :

Michel Leiris, l'Afrique fantôme (1934) - écrivain, poète, ethnologue et critique d'art français

ÉCHOS (DÉ)COLONIAUX

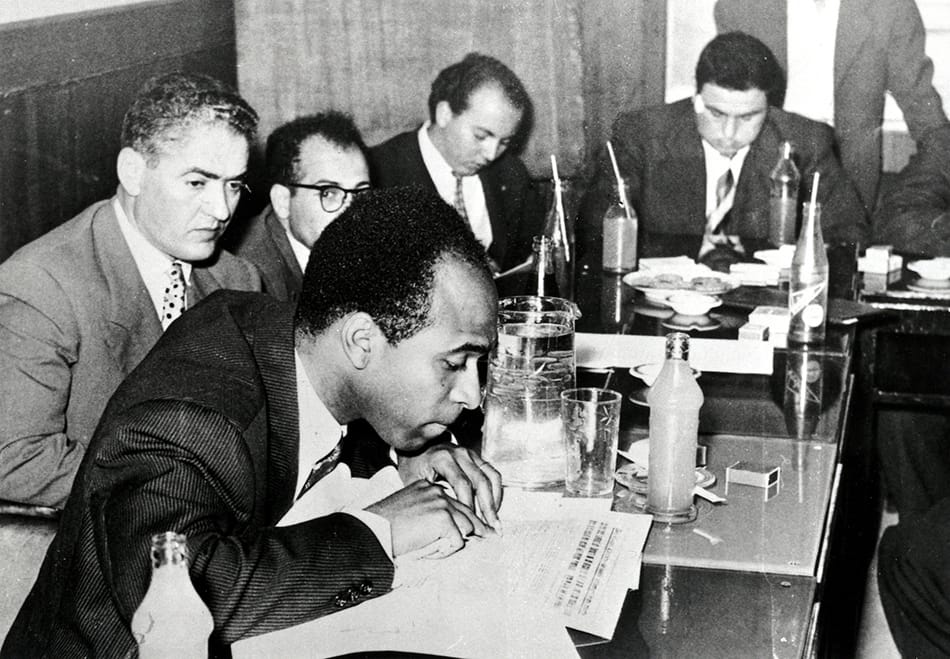

Le noir rêvé est américain G.H Rivière, Al Brown & Marcel Griaule

La communication autour de la mission Dakar-Djibouti a largement mis en avant des figures africaines-américaines reflétant un phénomène où certains Noirs sont perçus comme médiatiquement valorisables, un imaginaire occidental toujours à l’œuvre aujourd’hui. Cette stratégie a grandement contribué au succès médiatique de la mission, s’apparentant à une véritable campagne de lobbying scientifique.

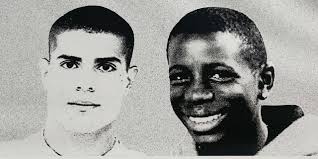

🔸 Le boxeur Al Brown : « la Merveille Noire »

Un exemple? Le gala de boxe organisé le 15 avril 1931 au profit de l’expédition, dont les bénéfices furent offerts par le célèbre boxeur africain-américain Al Brown, surnommé « la Merveille Noire ». Sa mise en avant illustre parfaitement le dicton selon lequel on préfère toujours les « noirs des autres » : un fétichisme spécifique aux Africains-Américains. Entre 1928 et 1935, Al Brown fut constamment réduit à sa couleur de peau dans les médias. Sa célébrité, aussi favorable soit-elle, reposait sur une essentialisation qui faisait de lui un représentant emblématique de la « race noire ». Cette représentation collective s'impose comme un fardeau silencieux : une charge raciale qui somme les personnes racisées de porter, malgré elles, les contours d'une communauté entière, au prix de l'effacement de leurs singularités.

🔸Une fraternité contrariée

Pourtant, cette injonction à la représentation cache des ambiguïtés et des hiérarchies implicites : les Africains-Américains sont souvent vus comme plus « modernes », tandis que les Africains restent enfermés dans les stéréotypes coloniaux. Pour Al Brown, cette mise en avant mêle valorisation identitaire et logique de différenciation raciale. Entre les deux guerres, beaucoup d’Africains-Américains nourrissent une vision idéalisée de l’Afrique, teintée de fascination mais aussi de condescendance paternaliste, héritée des imaginaires coloniaux européens. Ainsi, soutenir une expédition comme Dakar-Djibouti peut apparaître comme un geste valorisant, mettant en lumière une culture noire mondiale sans vraiment questionner les fondements coloniaux qui la sous-tendent.

Aujourd’hui, ce fétichisme concernant Africains-Américains se manifeste encore en France, où ces figures venues de l'Amérique sont souvent accueillies avec fascination et admiration. Ils incarnent une image idéalisée du « Noir » que la société française semble plus prête à célébrer, à l’image de célébrités comme Joséphine Baker, symbole historique de succès et d’émancipation. En revanche, les Afro descendants issus des anciens empires coloniaux restent fréquemment stigmatisés, confrontés à des discriminations structurelles et à une invisibilisation sociale persistante. Cette double dynamique révèle une hiérarchie tacite dans les représentations raciales, une négrophobie française deux poids deux mesures..

CALENDRIER (DÉ)COLONIAL

Du 15 avril au 14 septembre Mission Dakar-Djibouti [1931-1933] : Contre- enquêtes 📍musée du Quai Branly - Jacques Chirac

Agréablement surpris·es par la richesse de ce travail collaboratif, nous vous (re)conseillons vivement la visite de l’exposition Mission Dakar-Djibouti [1931-1933] Contre-enquêtes, au musée du Quai Branly – Jacques Chirac. Ce parcours offre un dialogue puissant et sensible autour de la question des restitutions, un appel à revisiter l’histoire avec d’autres regards.

👉 Vous en voulez encore plus ? Un soutien régulier, et Histoires Crépues change d’échelle : plus d’enquêtes, plus de formats, plus de vulgarisation d'histoire coloniale...

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. On se retrouve le mois prochain avec un autre dossier décolonial !

En coulisses de vos lectures - Penda Fall