LES NEWS D’HISTOIRES CRÉPUES #4

Le tourisme occidental vers le reste du monde est-il né de la colonisation ?

Chaque mois, on vous embarque pour une plongée éclairée – et crépue – au cœur de l’histoire coloniale et de ses héritages multiples.

Cette newsletter prolonge l’aventure d’Histoires Crépues, avec la même volonté : apporter du contexte, des repères, et des clés de lecture pour mieux comprendre le continuum colonial qui façonne encore nos sociétés.

👉 Et si on allait encore plus loin ?

Grâce à des dons mensuels, Histoires Crépues peut devenir un média antiraciste clé, approfondir ses enquêtes, diversifier ses formats et multiplier ses contenus. Si ce projet te parle, agis maintenant : même 1 euro par mois compte.

DOSSIER (DÉ)COLONIAL

LE TOURISME COLONIAL FRANÇAIS

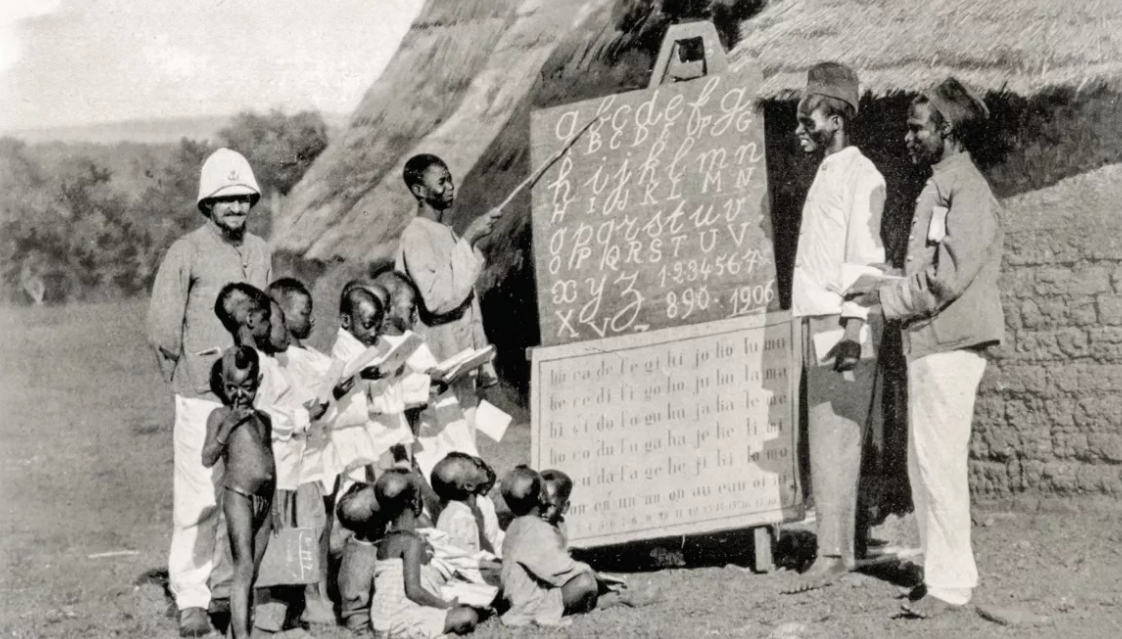

Le tourisme occidental vers le reste du monde est-il né de la colonisation ? Le tourisme ne naît pas en dehors du fait colonial. Créée en 1933, Air France s’inscrit dans la continuité d’une mise en scène de l’empire amorcée dès le début du XXe siècle. Avant elle, en 1909, l’État fonde le Comité de tourisme colonial (CTC) : un organisme étatique, à la croisée du public et du privé, placé sous l'autorité du ministère des Colonies. Il regroupe des partenaires variés - compagnies maritimes et aériennes, secteurs hôteliers, intellectuels et journalistes - tous engagés dans la promotion du tourisme colonial. Il ne s’agit plus seulement d’exploiter, mais de séduire. Faire des colonies un spectacle et un décor à admirer pour justifier l'exploitation.

Tourisme et domination s’entrelacent, où la domination engendre le désir de voyage.

DE LA PROMO DES COLONIES À AIR FRANCE : COMMENT LE TOURISME FRANÇAIS S’EST CONSTRUIT SUR UN IMAGINAIRE COLONIAL ?

🔹La presse complice

La presse joue un rôle central dans la promotion des colonies, vantant leurs beautés exotiques et leurs richesses naturelles, et participant activement à la construction d’un imaginaire touristique colonial. Cependant, dans ce mouvement de voyages coloniaux, la France accuse un certain retard par rapport à l’Angleterre et aux États-Unis, déjà bien avancés dans la mise en tourisme de leurs empires respectifs.

La journaliste Marina Bellot rappelle, dans un article pour RetroNews, qu’en 1910 déjà, Le Soleil - un quotidien monarchiste tourné vers l’actualité internationale - soulignait la nécessité pour la France de rattraper son retard en matière de tourisme et de mieux valoriser ses colonies, en insistant sur l’importance du (CTC).

« Alors que l'Angleterre surtout, l’Amérique, le Japon s’efforcent d’appeler vers leurs possessions d’outre-mer ou vers leurs beautés continentales, leurs nationaux et les étrangers dont l’attention est sans cesse sollicitée par une publicité mondiale qu'entretiennent à grands frais l'affiche, le guide, le tableau mural, la publication illustrée, les annonces directes et les prospectus de bureaux spéciaux de voyages. Rien de semblable, ou presque rien, n'existe en France au profit de nos colonies, et l'on étonnerait bien le touriste français qui s’en va au Japon, comme l’étranger lui-même, en leur apprenant que le Cambodge, par exemple, contient des merveilles comme n’en connaît point le pays du Soleil Levant, et que les temples d’Ângkor n’ont rien de comparable dans aucun pays du monde. C'est à cet état de choses que le Comité de Tourisme colonial s’efforce de remédier. » Le Soleil, 28 oct. 1910, p. 2/6 - RetroNews

Le tourisme colonial, malgré les discours enthousiastes, peine à attirer les habitants des métropoles. Certains articles n’hésitent pas à mettre en lumière ce désintérêt. C’est ce que laissent entrevoir le journal L’Homme Libre en 1927 ou encore Le Petit Marseillais en 1935 :

« Derrière chaque touriste, pourrait se cacher un pionnier déguisé ou un commanditaire en puissance. N’est-ce pas votre avis ? » Le Petit Marseillais, 14 août. 1934, p. 5/10 - RetroNews

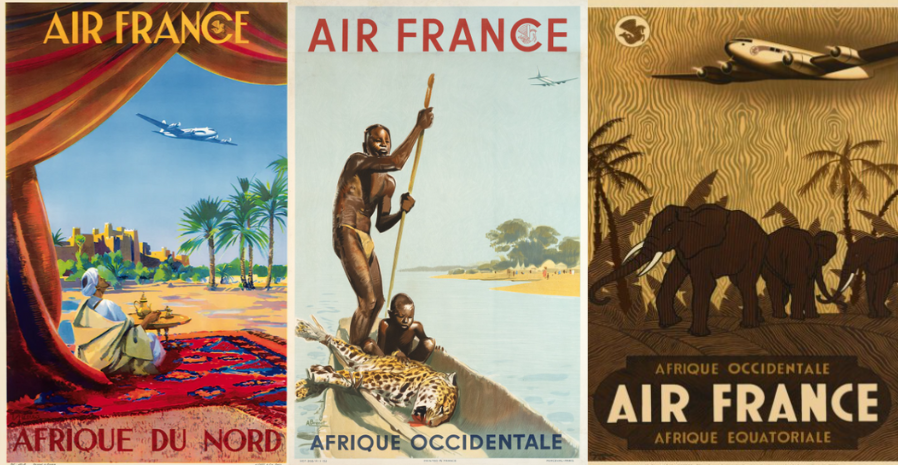

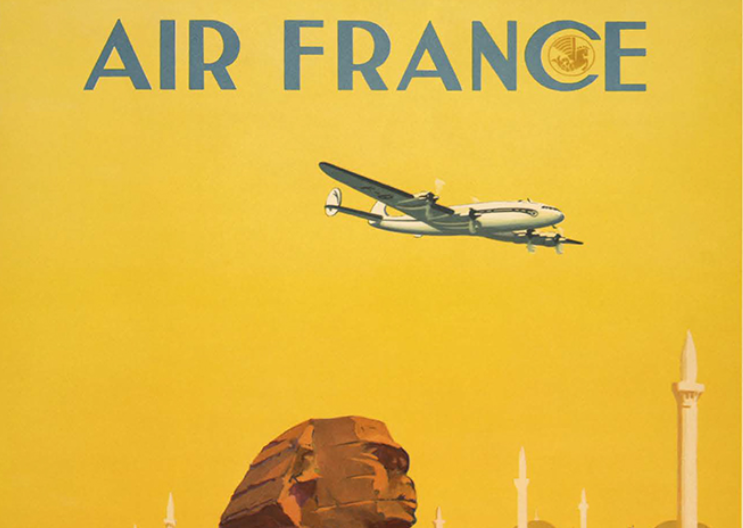

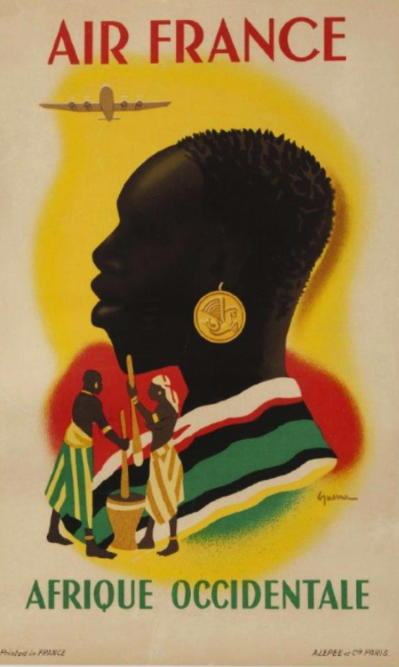

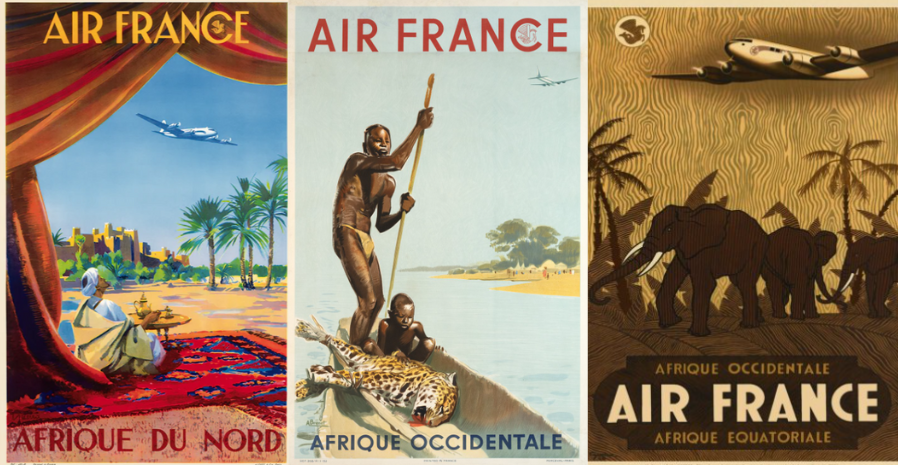

🔹 Un prolongement visuel - le cas Air France

La création officielle d’Air France en 1933 marque un tournant dans la consolidation des liaisons entre la métropole et ses colonies. L’une des grandes ambitions de la compagnie est de desservir l’ensemble de l’Empire colonial français : en Afrique, en Asie ou aux Antilles. Dès les débuts de l’aviation commerciale, Air France déploie une imagerie publicitaire fétichisante. Les affiches montrent souvent un avion survolant des paysages exotiques peuplés d’animaux sauvages et de silhouettes, dessinés par des illustrateurs de renom.

Plus qu’un simple outil de communication, ces images cherchent à tisser un lien affectif entre les Français et leurs colonies, en sublimant le voyage en une expérience presque sentimentale. Le voyage devient alors un vecteur d’attachement à l’Empire, un moyen d’embarquer non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, dans cet univers colonial idéalisé.

🔹 Mais une fois le voyage entamé, comment la propagande se poursuit-elle sur place ? Par le biais des acteurs locaux ? Hier guides coloniaux, aujourd’hui guides touristiques, ils ne se contentent pas de montrer : ils racontent, sélectionnent, mettent en scène. La construction d'un rôle clé à découvrir dans cet article 🖋️

GLOSSAIRE (DÉ)COLONIAL

Le tourisme culturel

Aujourd’hui, le tourisme culturel s’impose comme une catégorie reconnue, mais qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

Il existe une multitude de figures du touriste, qui se définissent souvent par opposition les unes aux autres. Personne ne se voit comme un « simple touriste » : on préfère se dire curieux, respectueux, voire engagé. Cette logique comparative instaure une hiérarchie implicite des pratiques, où chacun cherche à se démarquer.

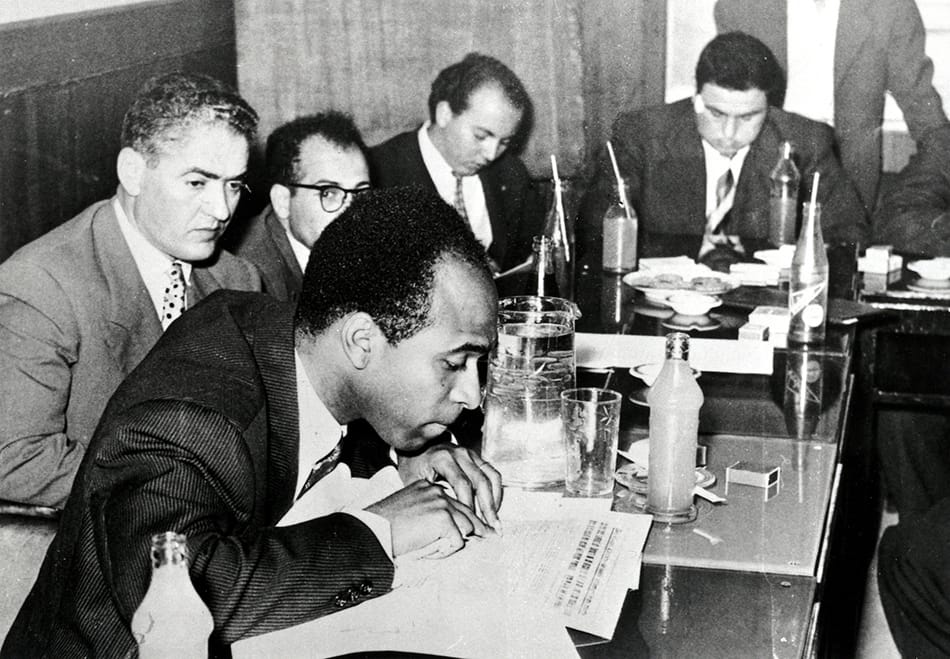

C’est dans ce contexte que le tourisme culturel se construit comme une alternative « plus légitime », parfois même encouragée par les États eux-mêmes. Le Mali en est un exemple parlant : sur ses sites officiels, on valorise des expériences « authentiques » liées à la culture dogon. L’image ci-dessus, montrant des habitations traditionnelles, illustre cette mise en scène d’une culture offerte au regard du « tourisme culturel ».

Quelles sont ses caractéristiques principales ?

→ Une quête d'authenticité : Le tourisme culturel repose souvent sur une vision fantasmée des pays visités, notamment en Afrique ou en Asie, perçus comme figés dans un passé immobile, épargnés par la modernité. Il devient alors une recherche de « l’Autre originel », d’une culture dite « intacte ». Cette représentation s’inscrit dans un imaginaire hérité des théories évolutionnistes, qui hiérarchisent les cultures et figent celles perçues comme « non-occidentales » dans un stade inférieur du développement humain.

Bien que cet imaginaire ait historiquement été construit par le regard blanc occidental, il peut être aujourd’hui reproduit par des touristes non blancs eux-mêmes imprégnés de ces mêmes schémas de pensée.

→ Se distinguer du tourisme de masse : Le tourisme culturel se présente souvent en opposition au tourisme de masse, dénoncé comme uniforme et indifférent aux cultures locales. Dans l’imaginaire collectif, le tourisme de masse est associé aux classes populaires, tandis que le tourisme culturel s’apparente davantage à une pratique des classes moyennes et aisées, soucieuses de se distinguer par un capital culturel élevé. Loin des lieux surfréquentés et des infrastructures luxueuses, ce type de voyageur fuit les foules pour mieux se croire seul maître d’un territoire imaginé « vierge ».

→ Ramener des souvenirs ? : Cette posture se prolonge dans les souvenirs que ce touriste rapporte, objets choisis pour leur caractère supposément unique et « traditionnel », érigés en symboles d’un patrimoine qu’il pense sauvegarder. Le·la touriste devenu·e antiquaire, ramassant ici et là des morceaux de culture à exposer comme des trophées dans son salon.

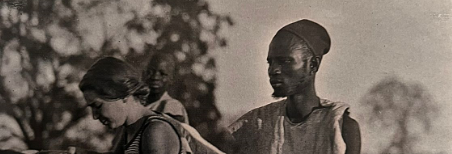

→ Un glissement vers le tourisme sexuel ? : Ce qui se présente comme un échange culturel peut parfois glisser vers une forme d’appropriation intime. Derrière le fantasme de la rencontre « vraie » avec l’Autre, se rejouent des rapports de pouvoir hérités du colonialisme, où les corps locaux deviennent des objets d’exotisation, disponibles et consumables au même titre que les paysages ou les traditions.

RESSOURCES (DÉ)COLONIALES

À LIRE :

Marina Bellot, « Les colonies, quel débouché pour le tourisme ! », RetroNews, (2017)

Anne Doquet, « Le tourisme dans l’empire français. Politiques, pratiques et imaginaires », Cahiers d’études africaines, n°217, (2015)

Colette Zytnicki et Habib Kazdaghli, « Le tourisme au Maghreb à la période coloniale : un objet d’histoire futile ? », Le carnet du Groupe de recherche Achac, (2015)

LES HÉRITAGES À (RE)LIRE ET VOIR :

Edward Saïd, L’Orientalisme (1978) - intellectuel, militant, figure majeure des études postcoloniales

ÉCHOS (DÉ)COLONIAUX

Antiracisme et tourisme

En tant que personnes engagées dans la lutte antiraciste, nous pouvons développer une grille de lecture qui nous permet d’identifier les rapports de domination. Cette double vue, fait partie de nous et on ne la range pas dans la valise quand on part en voyage... Alors, comment l'engagement anti-raciste voyage ? Cette rubrique, nourrie d’une enquête sociologique menée au Sénégal en 2023 et 2025 auprès de militant·es antiracistes, donne à voir un échantillon situé – et non exhaustif – sur certaines pratiques touristiques où l'engagement se prolonge et se redéfinit.

🔸L'impact des « repats »

L’organisation du voyage est souvent un acte politique, guidé par les « repats » - par opposition aux expats, désignant majoritairement des africains nés en occident venu s'installer dans le pays d'origine des parents. Ces derniers devenus véritables entrepreneurs numériques (Balizet, 2025), partagent leurs expériences et conseils sur les réseaux sociaux à travers vidéos, photos et récits.

Leurs voix remplacent peu à peu les guides touristiques traditionnels, et orientent les choix de voyage de nombreux·ses militant·es. Les lieux qu’iels mettent en avant deviennent des espaces de recomposition diasporique, où se croisent des références sociales issues des quartiers populaires français et des codes propres aux élites urbaines de Dakar - loin des visions misérabilistes de l’Afrique véhiculées par les discours touristiques (néo)coloniaux. Pourtant, ces recompositions restent marquées par des logiques de distinction sociale, car elles proposent des lieux souvent coûteux, ce qui crée un tri social.

🔸Hypervigilance & allié·es

Voyager dans des espaces postcoloniaux ne signifie pas sortir des rapports de domination, au contraire. Pour certain·es militant·es, le voyage implique une forme d’hypervigilance : une conscience aiguë de leur position et des dynamiques à l’œuvre dans les lieux qu’iels traversent. Même pour des militant·es qui travaillent ces questions au quotidien, être directement confronté·es à ces réalités peut provoquer un choc. Voir, sentir, vivre ces rapports de force dans les corps, dans l’espace, dans les interactions quotidiennes, peut faire surgir un sentiment de vulnérabilité face à la violence systémique en territoire post-colonial.

Voyager devient alors une forme de mise en danger : pas seulement pour soi, mais aussi en lien avec les réalités que vivent les autres. Il oblige à faire face à des contradictions internes : celle d’être témoin, parfois avec un sentiment d'impuissance, vis à vis des violences structurelles connues mais rendues tangibles, incarnées. Ne pas être exposé·e aux dominations locales de la même manière que les habitant·es oblige à redéfinir sa place : se positionner en tant qu’allié·e.

Cela n’efface pas pour autant les formes de racisme vécues par ces voyageur·euses, notamment dans des lieux touristiques où les personnes blanches sont majoritaires et les personnes racisées, souvent locales, noires, cantonnées à des rôles subalternes et de service. En d’autres termes, le voyage n’offre aucun refuge face au racisme. Le militantisme ne s’interrompt pas en chemin : il se transforme, se déplace, se rejoue autrement, au gré des contextes traversés.

NOUVEAU FORMAT !

Le Blog d'Histoires Crépues🖋️ Devine le noir : quand la racialisation devient spectacle

EN EXCLUSIVITÉ 🎉 Découvrez dès maintenant notre toute première série d’articles socio-historiques, chacun dédié à un sujet précis et approfondi. Alors que la newsletter vous offre une introduction synthétique, cette collection forme une véritable bibliothèque thématique : un parcours de lecture riche et détaillé, conçu pour nourrir votre réflexion sur l’histoire coloniale et ses héritages. Les articles sont accessibles sur notre site, dans la rubrique « Articles ». Ils seront mis en valeur à partir de septembre, mais en attendant, les abonnés à la newsletter peuvent les consulter en avant-première. Nous attendons vos retours et commentaires par mail, qui nous aideront à enrichir ce projet.

Pour vous donner un avant-goût, voici le teasing d'un article de la série !

Nous savons à quel point l’attente fait partie du voyage : à l’aéroport, dans un train, on tue le temps en scrollant, en lançant une vidéo, souvent sans y penser. Mais derrière certains contenus, un malaise s’installe : et si on faisait de la race un jeu ?

C’est exactement ce que proposent les vidéos du phénomène Devine le noir, populaires sur YouTube. Dans ces mises en scène virales, l’identité raciale devient devinette. Une mise en spectacle troublante dans un pays où la race est officiellement niée. Notre article Devine le noir – quand la racialisation devient spectacle décrypte quatre vidéos du Youtube Game français pour comprendre comment, à travers indices, stéréotypes et perceptions, la personne noire devient un objet à deviner et ce que cela dit de notre société.

👉 Vous en voulez encore plus ? Un soutien régulier, et Histoires Crépues change d’échelle : plus d’enquêtes, plus de formats, plus de vulgarisation d'histoire coloniale...

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. On se retrouve le mois prochain avec un autre dossier décolonial !

En coulisses de vos lectures - Penda Fall