LES NEWS D’HISTOIRES CRÉPUES #5

Les outils du pouvoir colonial devaient asservir. Ils ont fini par libérer le Vietnam.

Chaque mois, vous embarque pour une plongée éclairée – et crépue – au cœur de l’histoire coloniale et de ses héritages multiples.

Cette newsletter prolonge l’aventure d’Histoires Crépues, avec la même volonté : apporter du contexte, des repères, et des clés de lecture pour mieux comprendre le continuum colonial qui façonne encore nos sociétés.

En coulisse de vos lectures ?

Penda Fall, membre de l’équipe Histoires Crépues, chercheuse en sciences sociales et engagée sur les questions raciales, migratoires et post-coloniales.

👉 Et si on allait encore plus loin ?

Grâce à des dons mensuels, Histoires Crépues peut devenir un média antiraciste clé, approfondir ses enquêtes, diversifier ses formats et multiplier ses contenus. Si ce projet te parle, agis maintenant : même 1 euro par mois compte.

DOSSIER (DÉ)COLONIAL

L’INDÉPENDANCE DU VIÊT-NAM

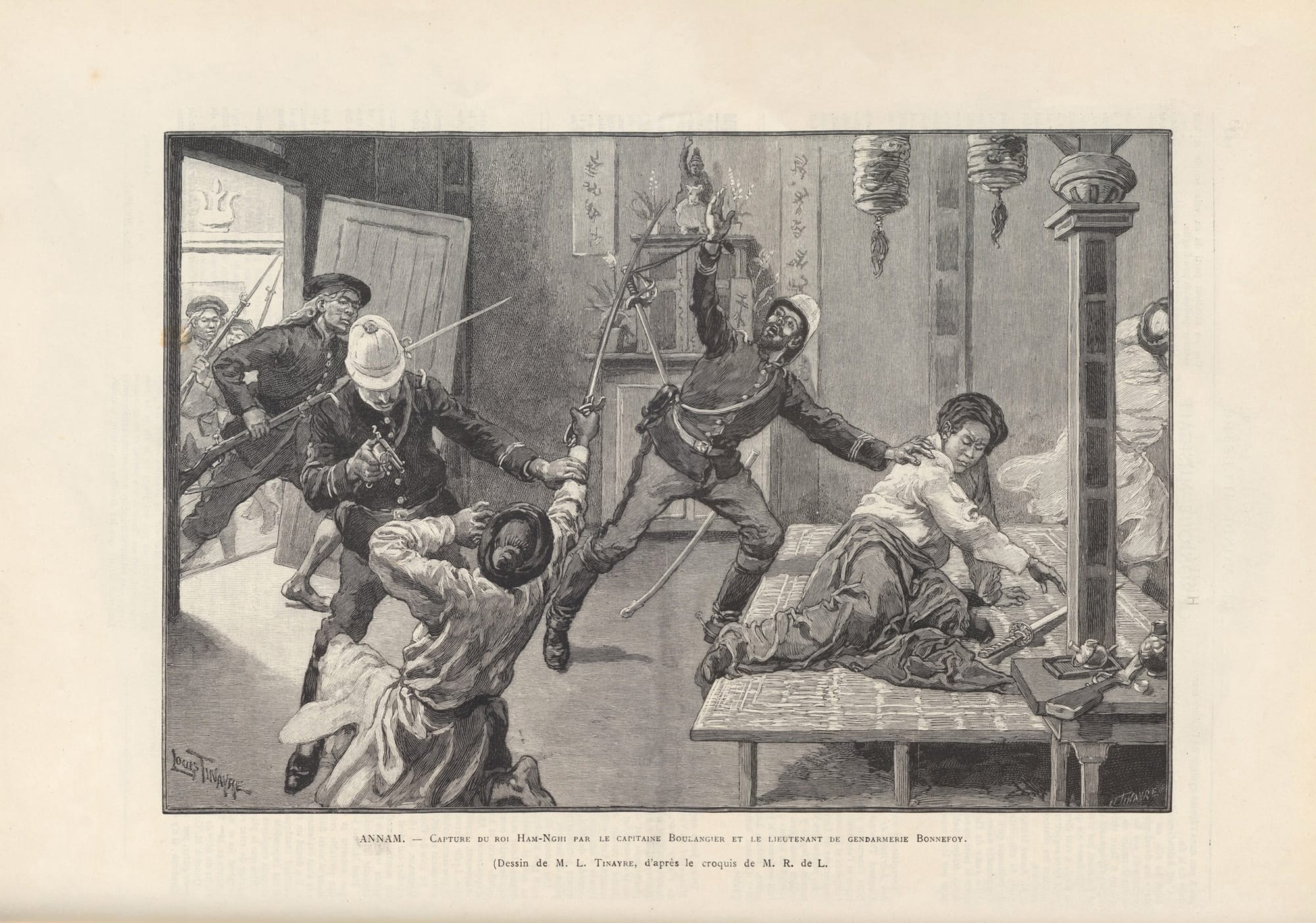

Pour asseoir leur domination, les puissances coloniales ont toujours mobilisé une multitude d’outils et de méthodes : militaires, administratifs, économiques, culturels ou encore éducatifs. Le Vietnam ne fait pas exception. À l’issue de plusieurs traités, il devient officiellement colonie française en 1885, après des décennies de présence progressive. Mais les indépendantistes vietnamiens finiront par retourner contre l’occupant certains de ces mêmes instruments de domination.

QUELS OUTILS DU POUVOIR COLONIAL ONT ÉTÉ DÉTOURNÉS POUR CONSTRUIRE L’INDÉPENDANCE VIETNAMIENNE ?

🔹Langue d’oppression, outil d’expression ?

L’arrivée du missionnaire Alexandre de Rhodes au Vietnam en 1624 marque un tournant majeur : avec l’introduction du quốc ngữ – l’écriture vietnamienne en alphabet latin – la tradition écrite en sino-vietnamien commence peu à peu à être occultée. Cependant, l’alphabet latin, initialement instrument de domination et d’effacement culturel, connaît un retournement du stigmate : ce qui devait soumettre devient un outil de résistance pour les indépendantistes. La facilité de lecture et d’écriture du quốc ngữ permet la diffusion massive de tracts, de journaux et de propagande anti-coloniale, retournant ainsi contre le colonisateur un outil destiné à le servir. Aujourd’hui, les stèles anciennes en sino-vietnamien, illisibles pour la majorité, témoignent de ce savoir disparu, tandis que le quốc ngữ incarne à la fois perte et résistance.

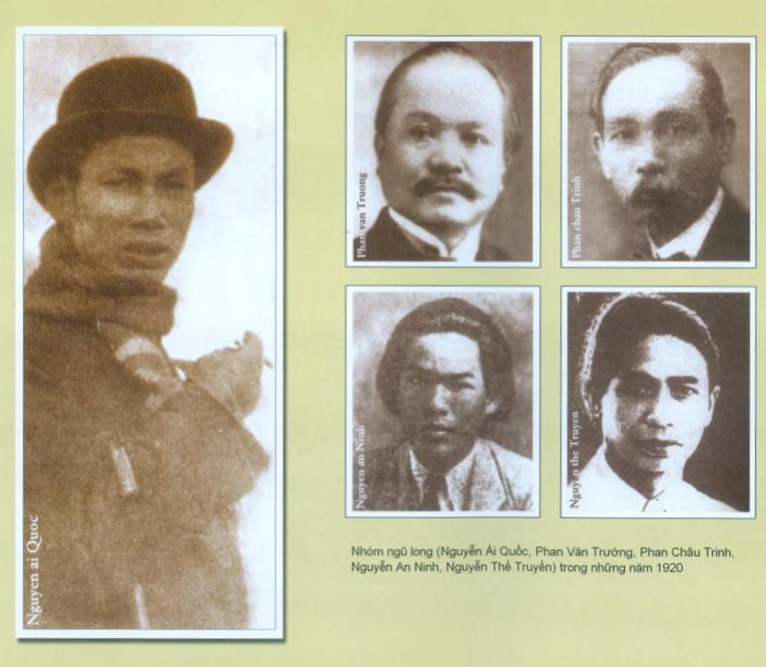

🔹 La métropole, théâtre de la contestation coloniale ? La géographie des luttes anti-coloniales n’est jamais le fruit du hasard. Qu’il s’agisse des maquis du pays ou des rues et bibliothèques de la métropole française, chaque espace est investi avec stratégie. La capitale devient un observatoire : là, l’accès aux savoirs, aux textes et à la pensée européenne permet de sonder les contradictions du colonisateur. Dans le cas de la lutte vietnamienne, cette géographie décoloniale épouse une logique de classe : la métropole est investie par des intellectuels, des érudits, des étudiants comme Hồ Chí Minh ou le groupe des Cinq Dragons, qui transforment l’apprentissage et les ressources du maître en armes de contestation.

🔹 Les droits de l’homme… pour tous ?

La Déclaration des droits de l’homme de 1789, l’abolition de l’esclavage en 1794 et les écrits des philosophes des Lumières deviennent des instruments pour révéler les contradictions du colonisateur : les droits de l’homme… pour tous ? À ses colonies, la métropole refuse ce qu’elle s’octroie à elle-même. Hồ Chí Minh reprend cette critique dans sa Déclaration d’indépendance de 1945, dénonçant la privation de liberté, la division politique du pays et la violence exercée contre les patriotes vietnamiens. Ces réflexions ont été analysées par le chercheur Son Ngoc Bui, qui a introduit le concept de « constitutionnalisme anticolonial » pour décrire comment Hồ Chí Minh a utilisé les principes constitutionnels européens pour dénoncer le colonialisme et revendiquer les droits du peuple vietnamien.

🎥Vous voulez en savoir plus sur la manière dont le Vietnam est devenu une colonie française ou sur la figure de HồChí Minh ? Il proclamera l’indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945. Mais comment cette déclaration a-t-elle conduit au déclenchement de la guerre d’Indochine ? Seumboy nous éclaire avec des éléments clés dans cette nouvelle vidéo YouTube, co-écrite avec Thaïs Dabadie et comprenant une interview de la journaliste Doan Bui

GLOSSAIRE (DÉ)COLONIAL

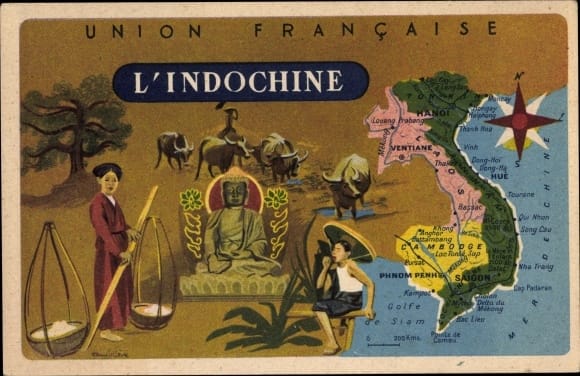

Indochine, Cochinchine, Annam, Tonkin, Viêt-Nam ?

La déclaration d'indépendance du Viêt-Nam en 1945 marque autant une volonté de rupture politique qu’un geste symbolique : celui de renommer un territoire que la colonisation avait morcelé et rebaptisé à sa guise. Indochine, Cochinchine, Annam, Tonkin, Viêt-Nam… des noms posés sur une terre comme des étiquettes sur une carte.

Mais lesquels parlent d’identité revendiqué, et lesquels de domination ?

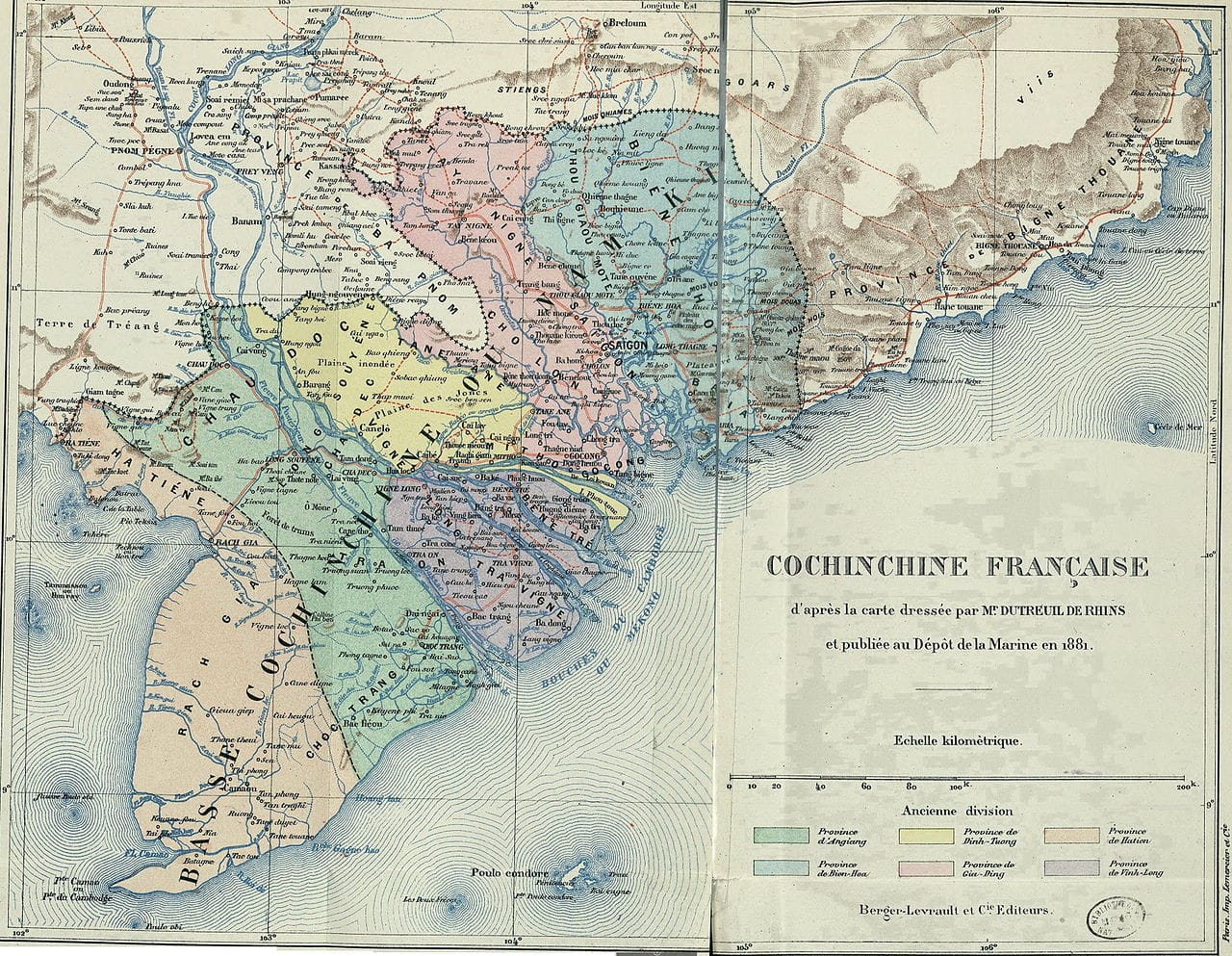

→ Indochine : Nom forgé par les Européens au XIXe siècle pour désigner un espace situé « entre l’Inde et la Chine ». Il ne correspond à aucune réalité locale. Sous l’empire colonial français, l’Indochine française désigne un ensemble regroupant le Viêt-Nam (divisé en trois régions : Tonkin, Annam, Cochinchine), le Laos et le Cambodge.

→ Cochinchine : Nom donné par les Français au sud du Viêt-Nam, autour de Saïgon (aujourd’hui Hô Chi Minh-Ville). C’est la première région à être colonisée (traité de 1862) et la seule administrée comme une colonie à part entière. Elle est détachée du reste du pays et soumise à une domination directe

→ Annam : Région centrale du Viêt-Nam pendant la période coloniale, sous statut de protectorat français. Le terme Annam existait déjà sous la Chine impériale pour désigner une province « pacifiée du Sud ». Cette appellation est progressivement rejetée par les nationalistes vietnamiens.

→ Tonkin : Nom colonial donné au nord du Viêt-Nam, incluant Hanoï. Comme l’Annam, il est placé sous protectorat. Le terme « Tonkin » est une déformation européenne du mot Đông Kinh, ancien nom de Hanoï avant la colonisation.

→ Viêt-Nam : Nom revendiqué par les indépendantistes pour désigner un pays unifié, du Nord au Sud. Littéralement, « les Viêt du Sud », par opposition aux Viêt vivant en Chine. Ce nom n’est pas une invention récente : il prolonge une tradition politique ancienne, puisque le pays s’est longtemps appelé Đại Việt (« Grand Viêt »), notamment entre le XIe et le XIXe siècle.

QUI ÉTAIT… ?

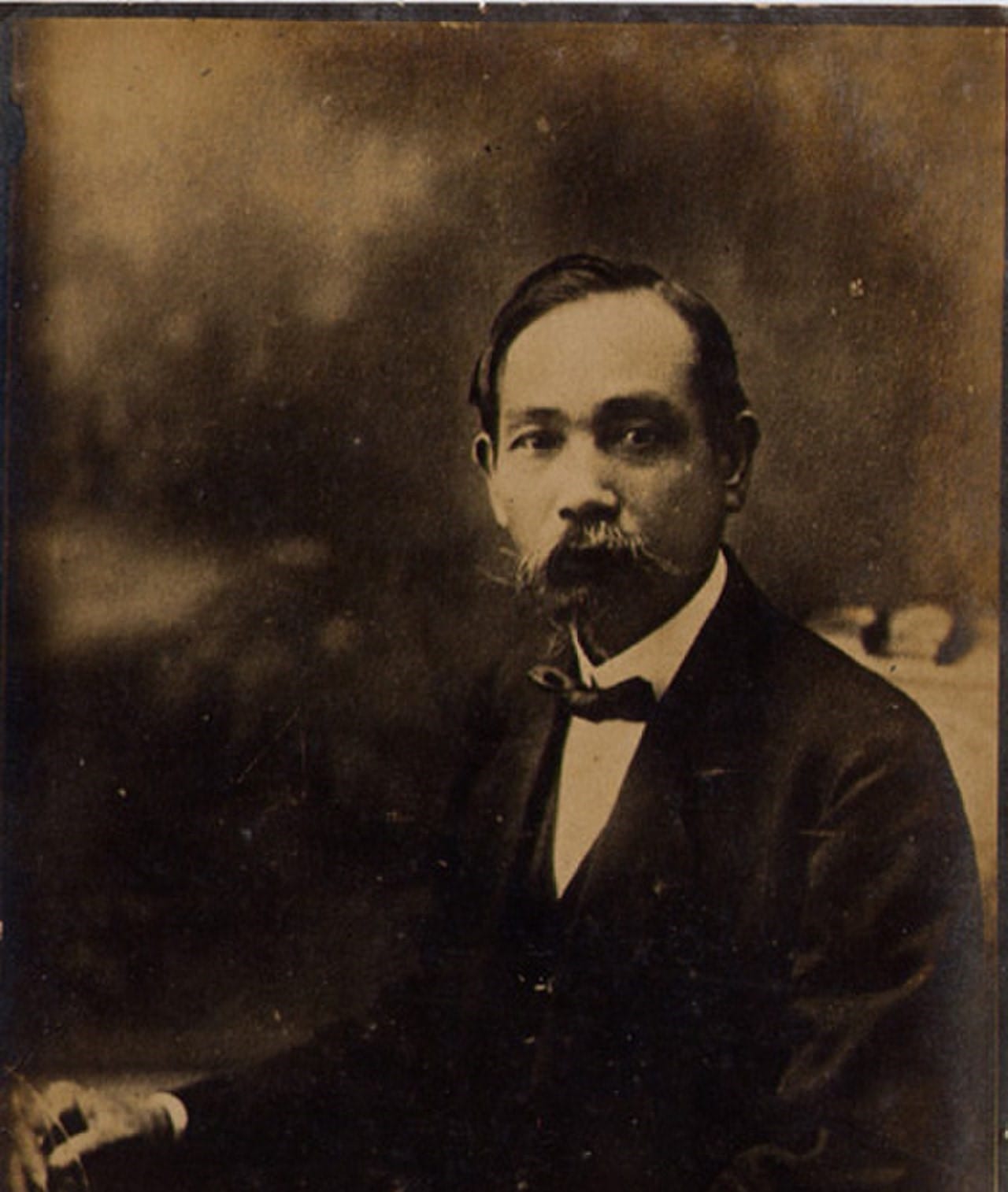

Phan Châu Trinh

Phan Châu Trinh (1872-1927), un penseur et militant vietnamien majeur, porte-voix d’un nationalisme démocratique et réformiste.

À une époque où le pays est encore structuré par l’ordre confucéen et mandarinal (fondé sur la hiérarchie sociale, la soumission à l’empereur et la reproduction des élites) il appelle à une refonte radicale des fondements de la société vietnamienne. Il refuse un simple changement de dirigeants : son projet est celui d’une société civile démocratique, bâtie sur l’éducation populaire, la diffusion des savoirs et l’instauration des libertés. Cette vision est exposée notamment dans sa célèbre « Lettre au Gouverneur Paul Beau » en 1906, où il revendique non seulement l’indépendance politique, mais aussi le progrès global de la société vietnamienne, en rupture avec les valeurs conservatrices.

À la différence d’Hô Chi Minh, qui incarnera plusieurs décennies plus tard une lutte révolutionnaire armée, Phan Châu Trinh mise sur une transformation pacifique : il croit au pouvoir de l’éducation. Réprimé par le pouvoir colonial pour ses idées, Phan Châu Trinh fut interné au bagne de Poulo-Condore de 1909 à 1911. En 1914, son refus de s’enrôler dans l’armée coloniale durant la Première Guerre mondiale lui vaut une incarcération à la prison de la Santé, à Paris. Une fois libéré, il reprend son combat anticolonial, au sein du groupe - les Cinq Dragons.

RESSOURCES (DÉ)COLONIALES

LES INTERVENANT·ES À SUIVRE :

Doan Bui - Journaliste, écrivaine et scénariste de bandes dessinées

À LIRE :

indomemoires, « Actualité de Phan Châu Trinh (1872-1926) : lutte pour l’intelligence et intelligence de la lutte », Mémoires d’Indochine, 2013.

Son Ngoc Bui, Anticolonial Constitutionalism: The Case of Hồ Chí Minh, Japanese Journal of Political Science, 2018.

Jean-Lucien Sanchez, Frédéric Angleviel, Poulo Condore. Un bagne français en Indochine, Criminocorpus, 2020

À ÉCOUTER :

Série 3 du podcast L'Histoire avec Alix Douart, Vietnam-sur-Lot, 2023

LES HÉRITAGES À (RE)LIRE ET VOIR :

Phan Châu Trinh (1872-1926) – intellectuel et militant anti-colonialiste vietnamien

ÉCHOS (DÉ)COLONIAUX

Les pèlerinages décoloniaux - le cas de Võ Thi Sáu

Dans la lutte pour l’indépendance vietnamienne, les militant·es n’étaient pas tous des hommes. Certaines jeunes femmes, comme Võ Thị Sáu (1933–1952), ont pris les armes dès l’adolescence. À seulement 14 ans, elle rejoint le Việt Minh, la Ligue pour l’indépendance du Vietnam, et participe à plusieurs actions de résistance contre l’occupant français. En 1950, elle est arrêtée et emprisonnée au bagne de Poulo Condor, une prison établie par l’administration coloniale française, après avoir lancé une grenade qui tue deux Vietnamiens collaborant avec l'occupant colonial. Elle est fusillée le 23 janvier 1952, à seulement 19 ans, devenant un véritable symbole de courage et de lutte pour l’indépendance vietnamienne.

🔸 Passeuse de mémoire Dans certaines sociétés post-coloniales, les pratiques de religiosité – prières, offrandes, pèlerinages – entretiennent la mémoire des figures de la lutte décoloniale. Même disparu·es, ces héros et héroïnes sont célébré·es comme des figures protectrices, et leurs actions prennent une dimension transcendantale. Ainsi, les communautés leur attribuent un rôle de passeur·ses de mémoire, incarnant l’histoire, les valeurs et l’esprit de la résistance.

L’exemple de Võ Thị Sáu est parlant : depuis des décennies, sa tombe au cimetière Hàng Dương est couverte de fleurs et d’encens. Ces gestes répétés transforment le lieu en un espace sacré où son courage et son sacrifice continuent de vivre symboliquement.

🔸Quand la commémoration se fait colonisée Pourtant, même ces pratiques commémoratives décoloniales ne sont pas à l’abri de nouvelles formes de colonisation. Le tourisme (oui...encore) pénètre ces espaces et reformate leur sens pour répondre aux attentes d’un public étranger. Les figures de la lutte deviennent des attractions, et leur récit est remodelé selon des références occidentales.

Ainsi, hors du Vietnam, Võ Thị Sáu est souvent surnommée « la Jeanne d’Arc vietnamienne ». Ce parallèle, en apparence anodin et destiné à évoquer une figure familière, un réflexe qui peut nous arriver à toustes. Pourtant, dans ce contexte, il traduit une logique profondément coloniale : il suppose que l’héroïsme vietnamien ne peut être pleinement reconnu qu’à travers un modèle européen. Surtout que Võ Thị Sáu n’est pas la seule figure féminine à être comparée à Jeanne d’Arc : les Sœurs Trung, héroïnes du Ier siècle qui ont mené la résistance contre l’occupation chinoise, subissent le même raccourci. Ces comparaisons mettent en lumière une logique où des figures racisées multiples sont ramenées à une figure blanche irremplaçable, comme si l’héroïsme ne pouvait être légitimé que par ce modèle européen. Cette forme subtile de white washing efface les spécificités de leur histoire, détourne l’attention des symboles et valeurs propres au Vietnam, et prolonge l’empreinte culturelle de la domination jusque dans nos rites commémoratifs.

CALENDRIER (DÉ)COLONIAL

Septembre : où nous croiser ?

📅 Samedi 13 septembre – 📍Festival Read & Shine (Overbookées)

13h - 21h | Conversation : « Paris Noir, Paris Décolonial ? »

avec Seumboy & Kévi Donat (@leparisnoir)

📅 Dimanche 14 septembre – 📍Fête de l’Huma

13h – 15h | Table ronde : L’Affaire Michel Zeckler

par l'association SAVE – Stop Aux Violences d’État

Avec Norman Ajari (philosophe), Magda Boutros (sociologue), Yssa & Franco (BAN), Margot Pugliese (avocate), un journaliste de l’AJAR

15h30 – 17h | Table ronde : Nous toutes 93 – Anti-racistes

Interroger l'école comme un espace politique, à la fois lieu de reproduction des oppressions racistes, classistes, sexistes, mais aussi espace potentiel de résistance, d'émancipation et de transmission critique.

17h – 18h | Table ronde : Komune – L’immigration

👉 Vous en voulez encore plus ? Un soutien régulier, et Histoires Crépues change d’échelle : plus d’enquêtes, plus de formats, plus de vulgarisation d'histoire coloniale...

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. On se retrouve le mois prochain avec un autre dossier décolonial !

En coulisses de vos lectures - Penda Fall