Chaque mois, on vous embarque pour une plongée éclairée – et crépue – au cœur de l’histoire coloniale et de ses héritages multiples.

Cette newsletter prolonge l’aventure d’Histoires Crépues, avec la même volonté : apporter du contexte, des repères, et des clés de lecture pour mieux comprendre le continuum colonial qui façonne encore nos sociétés.

En coulisse de vos lectures ?

Penda Fall, membre de l’équipe Histoires Crépues, chercheuse en sciences sociales et engagée sur les questions raciales, migratoires et post-coloniales.

👉 Et si on allait encore plus loin ?

Grâce à des dons mensuels, Histoires Crépues peut devenir un média antiraciste clé, approfondir ses enquêtes, diversifier ses formats et multiplier ses contenus. Si ce projet te parle, n'hésite pas à nous soutenir : même 1 euro par mois compte.

DOSSIER (DÉ)COLONIAL

L’ÉCOLE COLONIALE : OUTIL D’ÉMANCIPATION OU DE DOMINATION ?

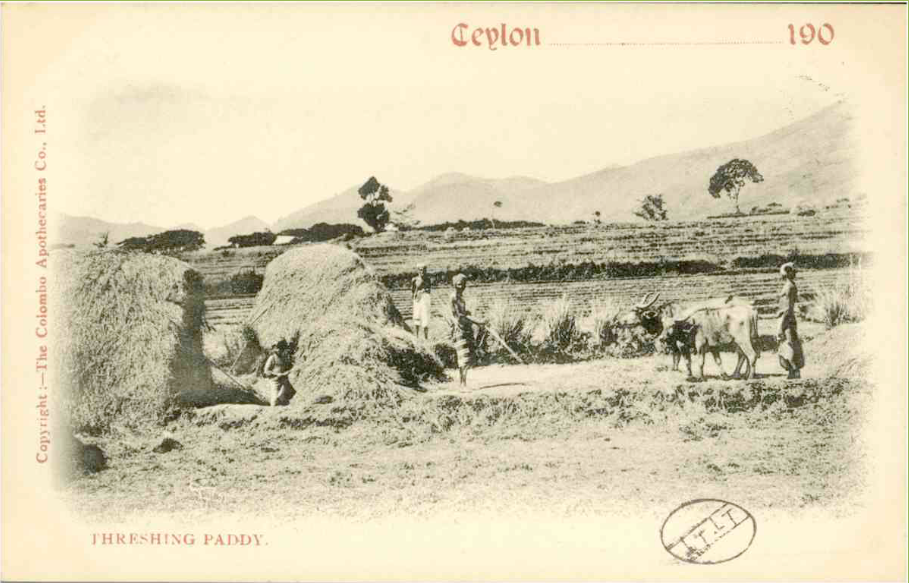

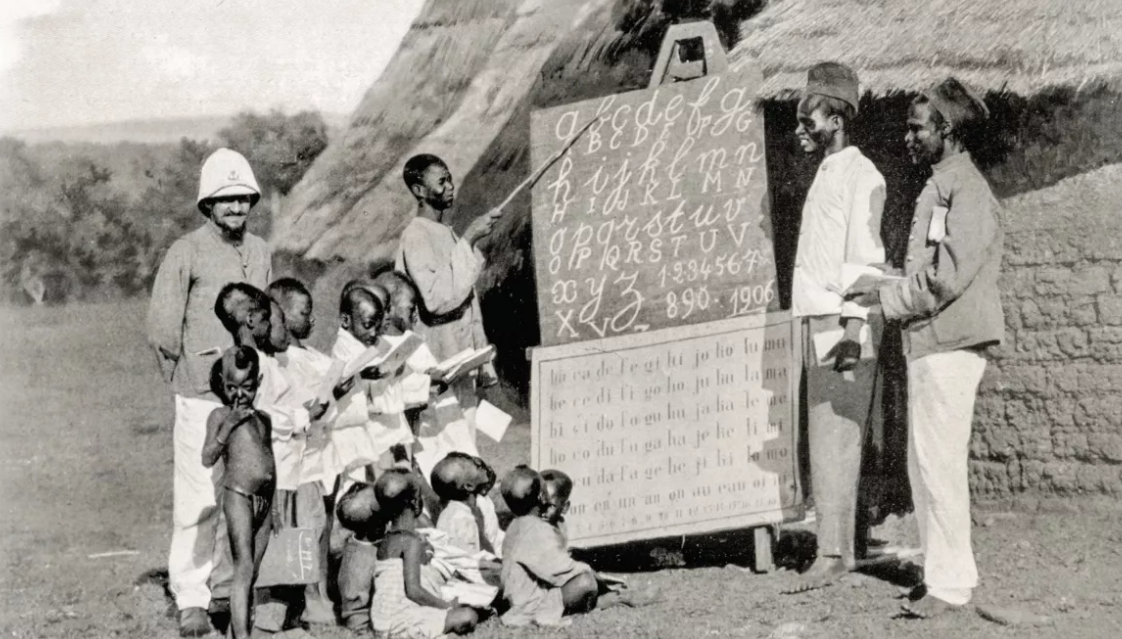

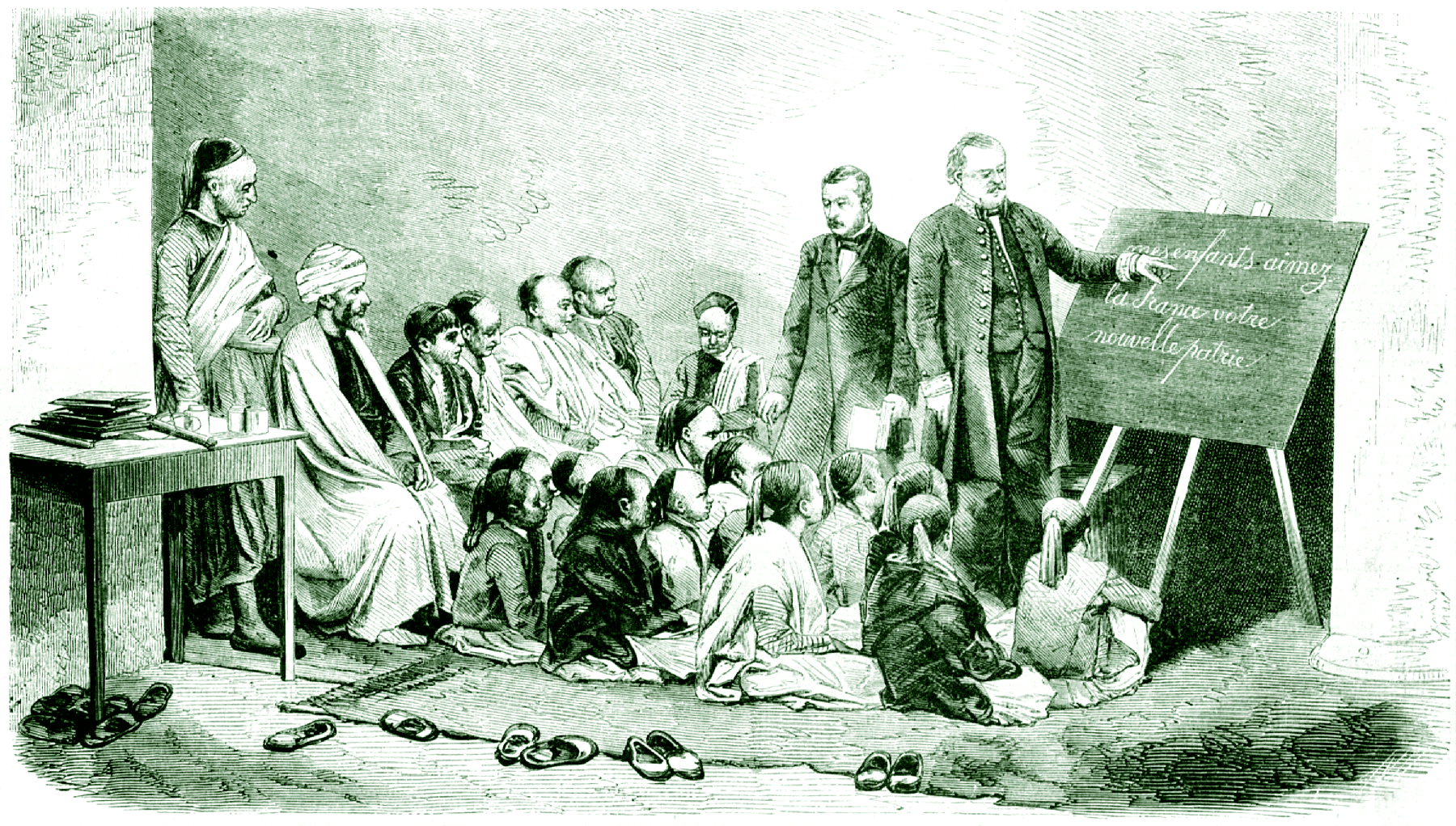

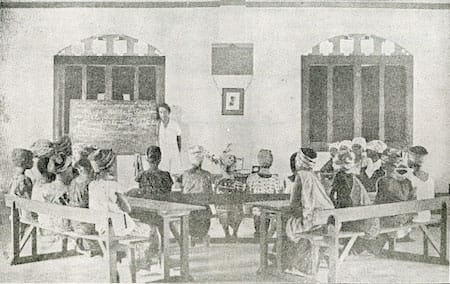

Au XIXᵉ siècle, l’école coloniale se déploie dans un contexte où la France cherche à organiser ses colonies, mais surtout à tirer parti de la population locale. Derrière le discours de mission civilisatrice, le projet est essentiellement utilitariste : éduquer juste assez pour que les colonisés deviennent une main-d’œuvre docile et productive. Le programme se concentre sur le calcul, la langue française et, surtout, la diffusion de l’amour de la France. Loin d’être un espace homogène, l’école instaure une hiérarchie rigide et racialise systématiquement les élèves, les classant selon des stéréotypes hérités du racisme scientifique de l’époque, comme le montrent les travaux de Carole Reynaud-Paligot.

COMMENT L’ÉCOLE COLONIALE FABRIQUAIT-ELLE DES CATÉGORIES RACIALES ?

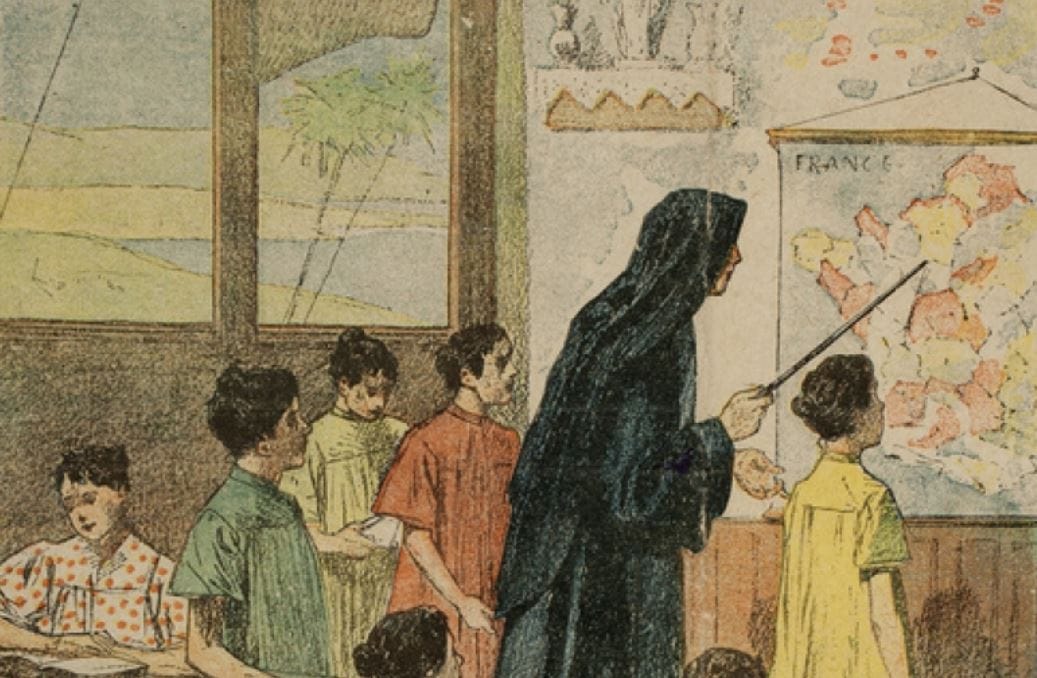

🔹Algérie : l’illusion de la fusion des races

Au début de la colonisation, certains responsables imaginaient une école capable de mélanger enfants européens et enfants colonisés. L’exemple le plus connu est celui de l’« expérience kabyle » : une école arabo-française, publique et laïque, pensée pour moderniser l’enseignement dans les colonies et promouvoir une fusion des « races ». Mais cette « fusion » n’était pas égalitariste. Elle visait à faire travailler ensemble des populations différentes tout en maintenant les Européens en position dominante. Les Maghrébins, perçus comme sous l’emprise de l’islam, faisaient l’objet d’une surveillance particulière, l’école devait « civiliser » leur pratique religieuse et culturelle.

Rapidement, l’illusion s’effondre : avec l’arrivée massive des colons et de leurs familles sous la Troisième République, ces derniers refusent de scolariser leurs enfants avec les indigènes. La peur de la « mixité », des mariages mixtes et de la perte de domination culturelle conduit à séparer les voies scolaires : une complète pour les Européens, une limitée pour les indigènes. L’Algérie devient alors un véritable laboratoire de ségrégation scolaire.

🔹 Sénégal : une hiérarchisation interne

Dans la plupart des colonies, l’enseignement destiné aux indigènes restait limité à un savoir pratique et professionnel, pour former des auxiliaires subalternes au service de l’administration et du commerce. L’école coloniale classe les élèves selon leur appartenance raciale et leur supposée aptitude : les Noirs, jugés de « bonne volonté », apprennent les savoirs pratiques mais pas les connaissances générales des Européens. Mais Le Sénégal présente un cas particulier : les quatre communes (Saint-Louis, Gorée, Rufisque, Dakar) ont obtenu la citoyenneté française en 1917, ce qui offre l'opportunités aux élites locales de réclamer des politiques éducatives plus poussées.

Ainsi, à Saint-Louis, l’école formait davantage une élite administrative, à Gorée l’enseignement était moral et civique, à Rufisque il préparait aux métiers du commerce et du port, tandis qu’à Dakar les élèves suivaient un cursus plus diversifié combinant matières générales et techniques.

Ces différences montrent que le découpage administratif colonial a été mobilisé par les élites locales pour résister partiellement à la logique coloniale, tout en créant de nouvelles hiérarchies internes entre ceux qui pouvaient accéder à un savoir complet et ceux cantonnés à des compétences pratiques.

🔹 Vietnam : les « bons élèves » au service de l’Empire

Les autorités coloniales considéraient les Vietnamiens comme des « bons élèves » : studieux, disciplinés et appliqués, capables de suivre des programmes proches de ceux des Européens. Cette réputation n’était cependant pas innée. Elle résultait d’une construction sociale et coloniale : les administrateurs français sélectionnaient et valorisaient les enfants capables de s’adapter à leurs méthodes, venant souvent de milieux urbains lettrés. Les traditions locales, comme la discipline et le respect des hiérarchies dans les écoles confucéennes, étaient interprétées à travers le prisme colonial comme un « sérieux naturel ». Enfin, cette image servait un objectif utilitariste : former des intermédiaires fiables pour l’administration, le commerce et la bureaucratie coloniale.

L’école coloniale vietnamienne illustre une autre forme de hiérarchisation raciale et culturelle : elle valorise une population en fonction de stéréotypes « positifs », tout en maintenant la logique coloniale de subordination et de contrôle économique.

De l’Arabe « dangereux » au Noir « incapable », jusqu’à l’Asiatique « docile », l’école coloniale a gravé dans les esprits des hiérarchies raciales toujours vivantes aujourd’hui...

"Mission civilisatrice"

GLOSSAIRE (DÉ)COLONIAL

On parle souvent de cette « mission civilisatrice » comme d’un bienfait de la colonisation. Un bienfait, vraiment ?

Armés de leurs écoles et de leurs manuels, les Français se présentaient comme les porteurs de savoir et de vertu… Mais ce mot a été soigneusement choisi dans le lexique colonial pour euphémiser le projet de domination.

→ Mission : Le mot « mission » donne l’impression que l’humanité elle-même confie aux Français une tâche impossible à refuser : éduquer et « civiliser » les populations colonisées. Il transforme l’entreprise coloniale en devoir moral quasi sacré, comme si la présence française dans les colonies était guidée par un destin généreux et inévitable. À travers ce terme, les autorités, comme Jules Ferry, diffusent l’image du Blanc « sauveur », porteur de savoir, de raison et de progrès. Cette utilisation lexicale est au final une vitrine de communication.

→ Civilisatrice : Le mot « civilisatrice » complète l’illusion morale véhiculée par « mission ». Il renvoie à l’idée que certaines populations seraient « arriérées » et que le rôle des Français serait de les amener sur le chemin du progrès. Cette notion s’inscrit dans les théories évolutionnistes alors en vogue, qui hiérarchisaient les sociétés et les cultures selon un supposé degré de développement.

QUI ÉTAIT… ?

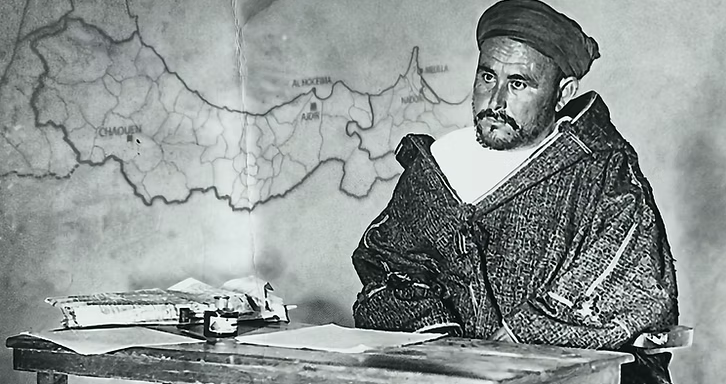

Abdelkrim El Khattabi

Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi (1882–1963), est une figure majeure de la résistance anticoloniale au Maroc. Formé dans les zaouïas, puis aux universités d’Al Quaraouiyine à Fès et de Salamanque en Espagne, il fut journaliste et cadi à Melilla avant d’être emprisonné pour son opposition à l’expansion espagnole.

Libéré en 1919, il regagne Ajdir et parvient à fédérer les principales confédérations du Rif, longtemps divisées par les rivalités locales. En 1921, à Anoual, ses troupes infligent une défaite historique à l’armée espagnole : première victoire d’africains sur une puissance coloniale moderne. L’année suivante, il proclame la République du Rif (1922–1926), une expérience politique pionnière dotée d’un parlement tribal, d’une monnaie, d’infrastructures et surtout d’écoles. Ce système éducatif, accessible aux filles comme aux garçons, mettait la langue et la culture rifaines au centre de l’apprentissage. Il associait les savoirs traditionnels aux disciplines modernes, afin de former une jeunesse à la fois enracinée dans son identité et préparée aux défis du monde contemporain. En affirmant l’égalité entre les sexes et en rompant avec les modèles imposés par les écoles coloniales française et espagnole, il faisait de l’éducation un levier d’émancipation collective et de résistance culturelle.

Face à l’alliance franco-espagnole et aux bombardements chimiques, El Khattabi se rend en 1926 pour protéger les civils. Exilé à La Réunion puis installé au Caire, où il meurt en 1963. Son parcours montre que l’exil, outil colonial destiné à disperser les résistants, n’a jamais étouffé leur pensée anti-coloniale, et a même favorisé des liens entre les pays de l’empire, comme le détaille notre article :

Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi a fait de l’éducation une arme de liberté et d’émancipation ; aujourd’hui, son nom brille encore sur plusieurs écoles au Maroc, témoignant d’un héritage qui continue d’inspirer.

RESSOURCES (DÉ)COLONIALES

À LIRE :

Carole Reynaud-Paligot , « L’École aux colonies. Entre mission civilisatrice et racialisation - 1816-1940 », 2020.

Mouhamadou, le Prof : 50 histoires vécues, Hachette Pratique, 2024.

À ÉCOUTER :

Podcast - Chemins d'histoire, Luc Daireaux , « L’école aux colonies, XIXe-XXe siècles », émission diffusée le 11 avril 2021 avec Carole Reynaud-Paligot

À VOIR :

LES HÉRITAGES À (RE)LIRE ET VOIR :

Abdelmalek Sayad, L’école et les enfants de l’immigration., textes écrits entre 1977 et 1997.

Le harcèlement racial

ÉCHOS (DÉ)COLONIAUX

Le harcèlement scolaire est un miroir de la société et de ses rapports de domination, qu’ils concernent le genre, l'orientation sexuelle, la classe ou encore la race. Le harcèlement racial dépasse la répétitions d'insultes ou gestes humiliants : il repose sur la race comme construction sociale, un système de hiérarchisation des corps inscrit dans l’histoire coloniale. C’est un continuum colonial : les mêmes mécanismes de domination et de stéréotypes perdurent aujourd’hui, parfois subtilement, dans les interactions scolaires. Il vise à dévaloriser et isoler une personne en raison de sa supposée appartenance raciale, y compris dans des contextes où les auteurs sont eux-mêmes racisés.

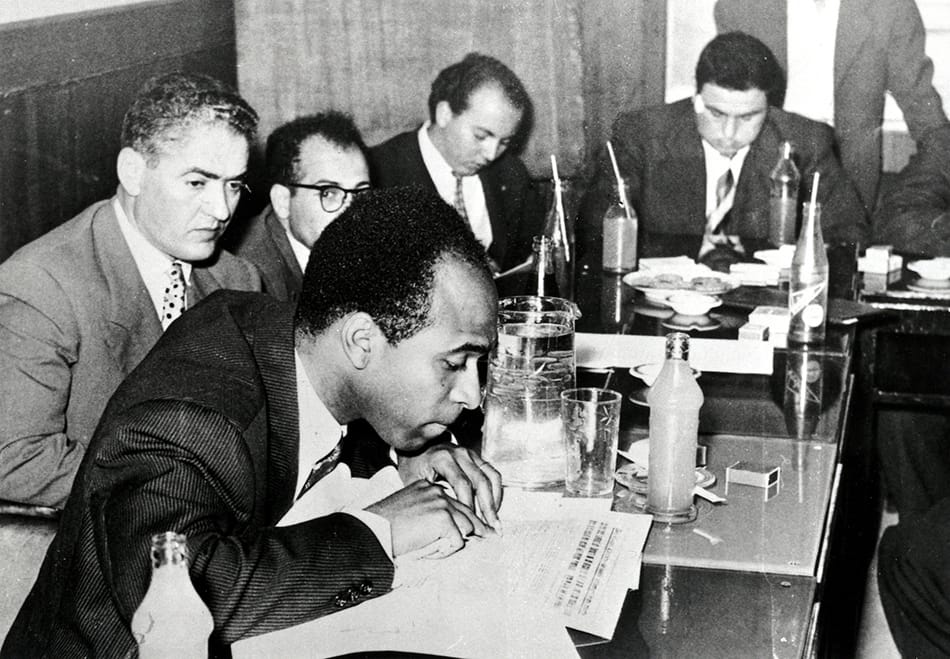

🔸 Harcèlement racial en contexte colonial : En 1925, dans le journal “Les Annales Coloniales" A. Lamine Gueye, maire de Saint‑Louis au Sénégal et responsable politique de l’Afrique Occidentale Française, les élèves sénégalais boursiers à l’École Normale d’Aix‑en‑Provence subiraient de la part du directeur des traitements humiliants et violents, ce qui semble relever de harcèlement à caractère racial.

Dans les années 1920, les élèves sénégalais témoignent : le directeur de l’École Normale les humiliait, les insultait, les menaçait de renvoi, les prenait pour exemple de vices dans ses cours de psychologie. Le harcèlement racial ici n’est pas un simple préjugé personnel, il est institué et pédagogique : l’école coloniale façonne les esprits en reproduisant la hiérarchie raciale. Les élèves ne sont pas seulement maltraités, ils deviennent incarnation vivante des stéréotypes coloniaux, subissant dans la classe ce que la société coloniale impose à grande échelle.

🔸Harcèlement racial en contexte postcolonial : Dans les grandes villes, le harcèlement racial se fait surtout sentir dans les grandes écoles, espaces dits élitistes et majoritairement blancs, où classe et race façonnent les rapports de pouvoir. Le capital culturel - savoirs, références intellectuelles, codes sociaux et esthétiques - n’y est pas neutre : il est racialisé. Les savoirs valorisés correspondent à des normes majoritairement blanches, et ceux des personnes racisées sont souvent dévalorisés ou ignorés. Le blanc devient la norme implicite, et tout autre capital culturel est jugé « inférieur », produisant un harcèlement intellectuel et symbolique, qui s’ajoute aux insultes et discriminations visibles.

Loin des grandes métropoles, la violence scolaire devient quasi systématique. L’enquête Trajectoires et origines (TeO) de l’INED montre que les descendants d’immigrés non-européens, dans un contexte minoritaire, rapportent avoir subi des discriminations ethno-raciales au cours de leur scolarité, en particulier lors des décisions d’orientation. L’enquête révèle alors que l'école est le premier lieu d’exposition aux violences racistes pour les descendants d’immigrés et les natifs des DOM, un renvoi à l'altérité. Ces humiliations répétées marquent et isolent, pouvant mener à des souffrances extrêmes jusqu’aux suicides mortels, ou créer des suicides sociaux où l’on se replie sur soi-même, s’efface dans les interactions, une véritable mort symbolique. L’école cesse alors d’être un lieu d’apprentissage pour devenir un espace où se reproduisent les hiérarchies et violences héritées du colonialisme.

« émeutes » : 20 ans après

CALENDRIER (DÉ)COLONIAL

Le 27 octobre 2025 marquera les 20 ans de la révolte sociale née à Clichy-sous-Bois, après la mort tragique de Zyed Benna et Bouna Traoré. Vingt ans que ces événements, qualifiés à l’époque d’« émeutes », ont mis en lumière la colère des quartiers, les violences policières et la marginalisation persistante des jeunes des banlieues françaises.

À cette occasion, nous nous mobiliserons pour produire et partager du contenu : analyses et archives permettront de revenir sur cette révolte, son héritage et les enjeux sociaux toujours actuels, afin de nourrir la réflexion collective et la mémoire de cette lutte.

👉 Vous en voulez encore plus ? Un soutien régulier, et Histoires Crépues change d’échelle : plus d’enquêtes, plus de formats, plus de vulgarisation d'histoire coloniale...

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. On se retrouve le mois prochain avec un autre dossier décolonial !

En coulisses de vos lectures - Penda Fall