LES NEWS D’HISTOIRES CRÉPUES #7

Vingt ans après Zyed et Bouna, on parle encore des « émeutes » comme d’un chaos irrationnel. Mais derrière ce mot, c’est la colère face à la violence policière et à la stigmatisation coloniale qui brûle encore.

Chaque mois, on vous embarque pour une plongée éclairée et crépue au cœur de l’histoire coloniale et de ses héritages multiples.

Cette newsletter prolonge l’aventure d’Histoires Crépues, avec la même volonté : apporter du contexte, des repères, et des clés de lecture pour mieux comprendre le continuum colonial qui façonne encore nos sociétés.

En coulisse de vos lectures ?

Penda Fall, membre de l’équipe Histoires Crépues, chercheuse en sciences sociales et engagée sur les questions raciales, migratoires et post-coloniales.

👉 Et si on allait encore plus loin ?

Grâce à des dons mensuels, Histoires Crépues peut devenir un média antiraciste clé, approfondir ses enquêtes, diversifier ses formats et multiplier ses contenus. Si ce projet te parle, n'hésite pas à nous soutenir : même 1 euro par mois compte.

DOSSIER (DÉ)COLONIAL

LA FABRIQUE COLONIALE DES « ÉMEUTES »

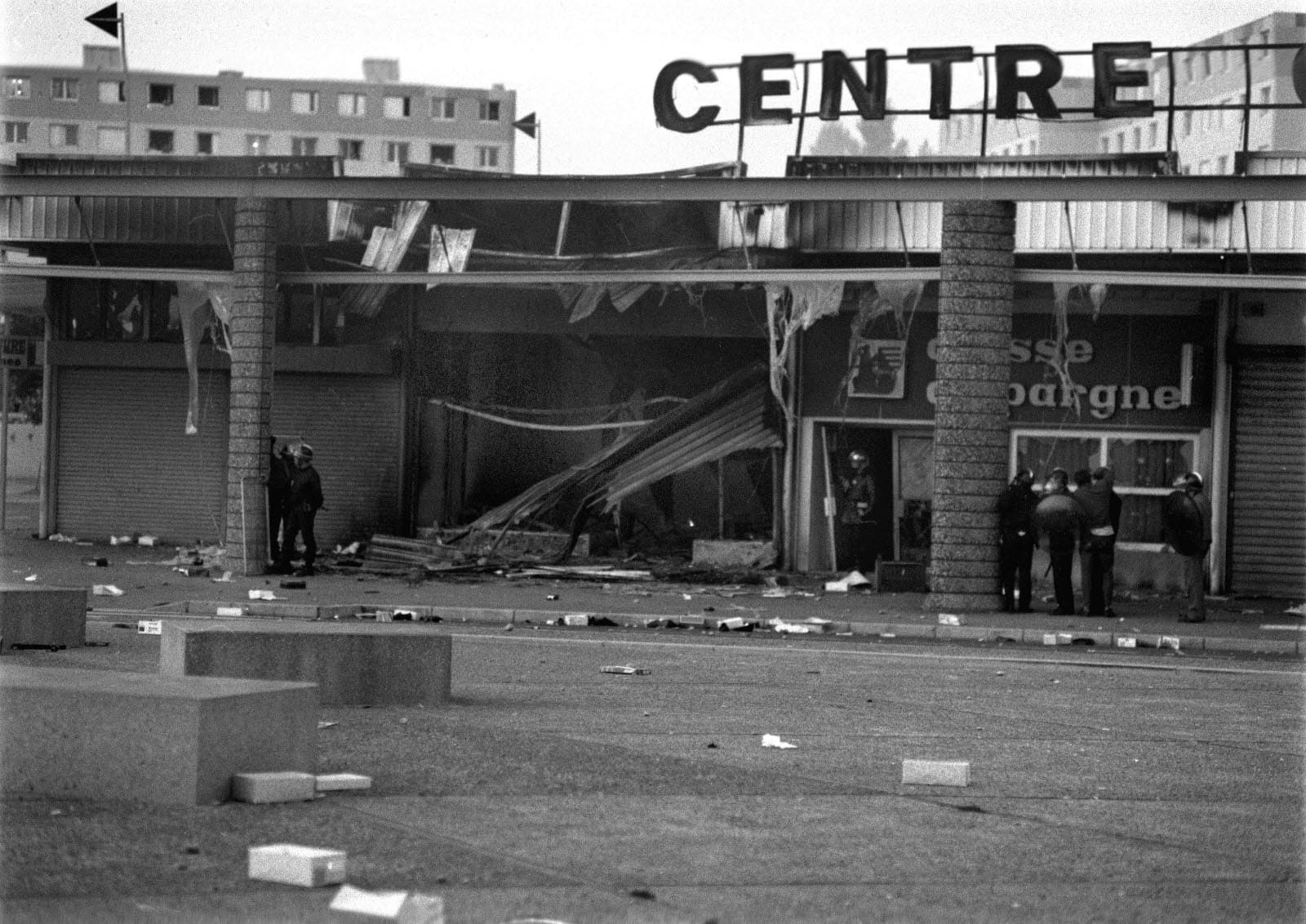

Vingt ans après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, leur tragédie continue de hanter les mémoires des quartiers populaires. La mort de Nahel rappelle douloureusement que rien n’a vraiment changé : les jeunes issus de l’immigration postcoloniale restent exposés à une violence policière jusqu'au meurtre. Les réactions qui s’ensuivent, trop souvent qualifiées d’« émeutes », sont en réalité l’expression d’une colère accumulée, d’un cri face à des injustices répétées depuis des décennies. Ces soulèvements portent en eux les blessures d’une histoire coloniale...

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS (NÉO)COLONIAUX QUI PARTICIPENT À LA FABRICATION DES « ÉMEUTES » ?

🔹L'adultification

Ce processus s’inscrit dans la continuité des pratiques coloniales qui refusaient l’enfance aux corps noirs et arabes. Dans l’imaginaire coloniale, ils n’étaient jamais perçus comme innocents, mais comme précocement violents, incontrôlables, à dompter. Cet héritage perdure : aujourd’hui encore, les jeunes racisés ne sont pas vus comme des enfants à protéger, mais comme des menaces à encadrer. Ce regard hérité du colonialisme leur dérobe une part d’enfance. Dès le plus jeune âge, ils apprennent à se méfier de leur propre reflet. La famille leur transmet, souvent malgré elle, cette leçon : l’insouciance n’est pas un droit, mais un risque. Grandir avant l’heure devient une stratégie de survie dans une société qui criminalise leurs corps et les expose à la suspicion permanente.

Sous le mot « émeutiers », se cachent souvent des mineurs, dont la jeunesse est effacée.

🔹 Le harcèlement policier

Dans les quartiers populaires, la présence policière n’est pas seulement visible : elle est oppressante, constante, presque étouffante. Les jeunes racisés vivent sous le poids d’un harcèlement quotidien - contrôles d’identité répétés, insultes, intimidations, menaces - qui les place dans un état de tension permanente. Ce harcèlement n’est pas un hasard : il prolonge les pratiques de surveillance et de coercition expérimentées autrefois dans les colonies. La technique du quadrillage dans les quartiers populaires, en plaçant des patrouilles et des points de contrôle stratégiques à chaque entrée et sortie, ainsi que la répression sous forme de punition collective vis à vis des habitants en réponse à des incidents isolés, est héritée de pratiques exercées dans les colonies françaises.

🔹 Le déni mémoriel

Le refus collectif de reconnaître la mémoire coloniale empêche la société française de voir comment ses structures raciales perdurent aujourd’hui. Ce déni conduit à qualifier les tensions dans les quartiers populaires de “problèmes de banlieue” ou de “crises d’intégration” : des expressions qui donnent l’impression que ces violences relèvent uniquement du comportement des habitants, et non de l’action ou de l’inaction de l’État. S'opère alors une banalisation du terme « émeute », qui devient un outil de dépolitisation : il masque la dimension politique et structurelle de ces soulèvements et empêche tout débat sur les discriminations systémiques qui les provoquent.

🎥 Adultification, harcèlement policier et déni mémoriel : tels sont les ingrédients de la fabrication sociale des « émeutes » et de la stigmatisation des jeunes de banlieues populaires. Zyed et Bouna, 15 et 17 ans, en sont le symbole tragique : traités comme des fugitifs et non comme des adolescents, exposés à la surveillance policière et à l’oubli de l’histoire coloniale. D’autres facteurs viennent saupoudrer cette mécanique, ou devrions-nous dire, certaines décisions politiques. Comment Nicolas Sarkozy a-t-il contribué à renforcer la répression et la marginalisation des quartiers populaires ? La réponse à découvrir avec Seumboy.

"Émeutes"

GLOSSAIRE (DÉ)COLONIAL

Colère spontanée, tumulte collectif : les Gilets jaunes incarnent parfaitement l’étymologie du mot « émeute ». Pourtant, il ne leur a presque jamais été accordé... Derrière cette omission, se cache un racisme qui passe par le langage.

Toujours ce deux poids, deux mesures à la française ?

→ « émeute » vient du verbe émouvoir et désignait au Moyen Âge un soulèvement populaire spontané, une émotion collective prenant vie dans les rues. Au fil du temps, son sens a perduré : une manifestation de colère, un tumulte dans le peuple. Mais le mot s’est peu à peu racialisé : aujourd’hui, utilisé surtout par les médias ou certains responsables politiques, il ne décrit plus simplement des événements, il suggère souvent un acte irrationnel, chaotique, mené par des jeunes « sans visage », racisés, issus de l’immigration et perçus comme dépourvus de revendications politiques apparentes.

→ Ce mot occulte le contexte social : chômage, racisme, discriminations, humiliations quotidiennes, sentiment d’exclusion et d’invisibilité. L’émeute n’est pas seulement un acte de violence elle est l’expression brutale d’une colère née d’injustices répétées. Ce sont des existences souvent niées, qui réclament reconnaissance de leur souffrance et droit à exister dans un espace qui les marginalise, le plus souvent à la suite de violences policières.

Doit-on en conclure que seule la colère blanche trouve reconnaissance, tandis que les autres sont criminalisées ?

QUI ÉTAIT… ?

Fatima Bedar

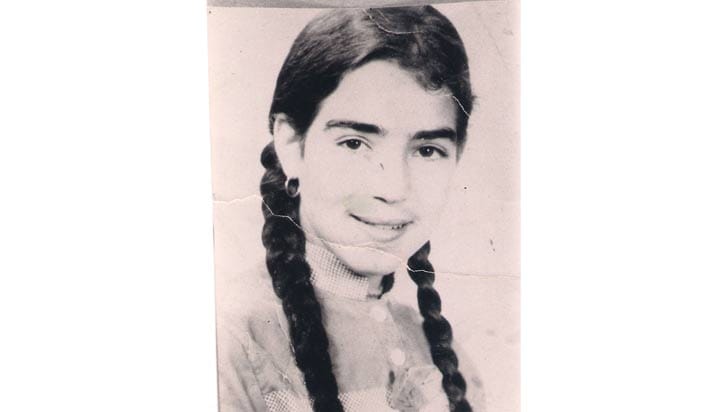

Fatima Bedar (1946–1961) naît en Kabylie, fille de Hocine, ancien tirailleur algérien de la Seconde Guerre mondiale. Son enfance est marquée par l’exil et la mobilité, entre villages et villes, jusqu’à ce que sa famille s’installe en France, traversant les bidonvilles de Saint-Denis et d’Aubervilliers avant de poser ses valises à Stains au début des années 1960.

Élève sérieuse et curieuse, Fatima fréquente le collège de filles de Saint-Denis. Elle rêve de devenir enseignante, partageant son temps entre l’école et sa famille, attentive à son frère cadet, toujours proche de lui.

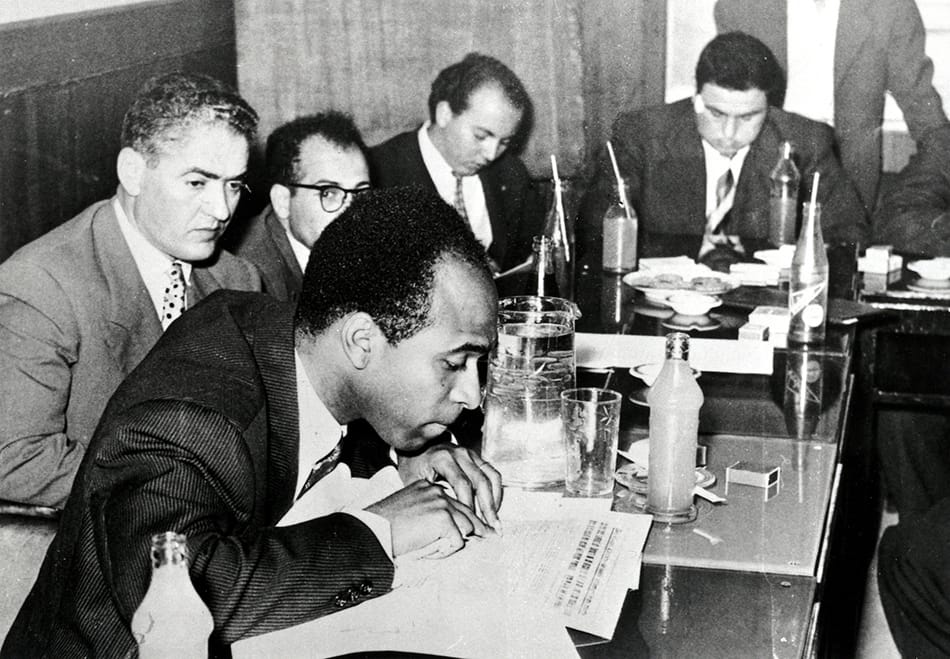

Le 17 octobre 1961, malgré les interdictions familiales, Fatima choisit de marcher aux côtés de ses compatriotes. Elle rejoint une manifestation organisée par le FLN pour protester contre le couvre-feu discriminatoire imposé aux Algériens à Paris. Aujourd’hui, les médias ou certains responsables politiques auraient sans doute réduit cette marche à de simples « émeutes ». Ce jour-là, sous les ordres du préfet Maurice Papon, la police frappe, arrête, et jette dans la Seine des manifestants. Les rues de la capitale deviennent le théâtre de violences inouïes.

Fatima disparaît dans ce chaos, noyée à seulement quinze ans. Son nom résonne encore aujourd’hui comme un rappel poignant du massacre du 17 octobre, et de l’importance de reconnaître que la violence coloniale et policière n’épargne pas les plus jeunes, ni les femmes...

RESSOURCES (DÉ)COLONIALES

À LIRE :

Gwenaël Bourdon, Zyed et Bouna, Don Quichotte, 2015.

Mathieu Rigouste, La domination policière, une violence industrielle, La Fabrique éditions, 2012.

Laurent Mucchielli, Émeutes, Sens-Dessous - 11, 2013.

À ÉCOUTER :

Tantquejeserainoire x Anais Alachede, Trop grandes trop tôt, 2025.

À VOIR :

Justice pour Nahel - série d'épisodes Histoires Crépues

LES HÉRITAGES À CONNAITRE :

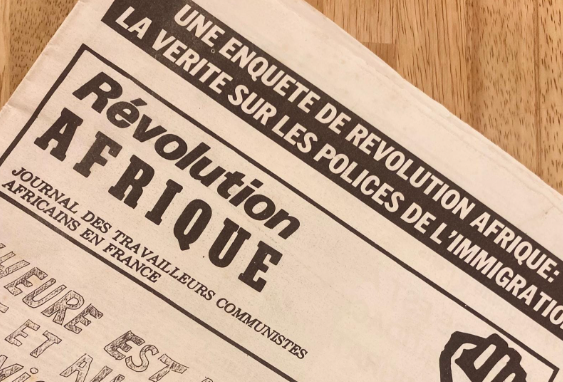

Les journaux de Révolution Afrique (1971)

Organisation d’extrême gauche qui portait un programme révolutionnaire et transnational visant à mettre fin à l’exploitation des classes populaires africaines en France et en Afrique. Ses membres, pour beaucoup des immigrés d’Afrique de l’Ouest, étaient aussi engagés contre les violences policières envers les travailleurs immigrés, notamment à travers une section de leur revue dédiée à leur dénonciation.

La charge raciale en contexte d'émeutes

ÉCHOS (DÉ)COLONIAUX

Même lorsqu’elle semble lointaine, l’émeute traverse nos quotidiens : elle s’infiltre dans nos vies, dans nos corps, dans nos conversations, à la fois individuellement et collectivement...

🔸Le prolongement de l'émeute

À l’échelle collective, elles traversent les conversations du quotidien : au travail, à la boulangerie, dans les transports. On en parle à voix basse, parfois entre deux mails, entre deux patients. Et toujours, les mêmes phrases qui tombent comme des jugements :

« Pourquoi il a couru ? »

« Il n’avait qu’à obéir. »

« Sa mère, elle cherche la caméra. »

« Pauvres policiers, ils font ce qu’ils peuvent. »

Ces paroles, répétées d’une bouche à l’autre, participent à la prolongation de l’émeute. Car celle-ci ne s’éteint pas avec les flammes : elle se rejoue dans les discours, dans les représentations, dans les mémoires qu’elle réactive. L’émeute agit comme un événement critique au sens où certains faits, qu’ils soient vécus directement ou observés à distance, déclenchent une réflexion sur notre place dans la société et sur les rapports de pouvoir qui la traversent.

Comme l’écrit l’historienne Arlette Farge, un événement est par définition bref, concret, souvent spectaculaire : il frappe l’opinion publique, concentre les regards et les discours. Mais sa portée, elle, peut s'inscrire dans la longue durée : celle de la mémoire collective, des catégorisations sociales et des hiérarchies qu’il contribue à révéler ou à consolider.

Ainsi, chaque émeute devient un miroir tendu à la société. Dans les quartiers populaires, elle s’ancre dans une mémoire de blessures, de colères. Dans la société civile, elle ravive parfois d’autres images : ceux du désordre, de la peur, du refus d’entendre. Entre ces deux mémoires, le fossé reste béant mais c’est précisément dans cet écart que l’émeute continue de vivre.

🔸(sur)vivre à l'émeute

Il peut avoir émeute dans nos cœurs quand on écoute ces phrases qui résonnent autrement pour celles et ceux voient beaucoup plus loin qu'un simple fait divers. Car il y a un transfert, une résonance intime : chaque émeute réveille la peur sourde qu’un jour, ce soit notre petit frère qu’on pourchasse, notre mère qu’on interroge, notre quartier qu’on stigmatise. C’est une charge raciale et affective, qui s’impose même à distance, dans le simple fait de vivre, de sortir, de travailler. Dans le fait de devoir composer avec les mots des autres, alors que ces mots visent, sans le dire, nos vies.

Dans ces périodes, les personnes concernées ressentent ce que Frantz Fanon décrivait comme la “surconscience de soi” du sujet noir : la nécessité d’être en permanence conscient de son corps, de ses réactions, de ses émotions. Savoir quand parler, quand se taire, quand sortir d'une pièce, d'un espace quand s'en est trop. Ce contrôle de soi permanent est une forme de violence intériorisée, un effet du racisme structurel dans la sphère intime, une charge raciale..

Elle est d'autant plus présente en contexte d'émeute : respirer calmement quand une conversation vire au racisme, éviter de répondre, se forcer à sourire. (Sur)vivre à cette période, c’est aussi ça : devoir supporter que l’on parle de nous sans nous, que notre humanité soit débattue entre deux gorgées de café.

NOUVELLE CAMPAGNE DE FINANCEMENT !

De nouveaux formats ?

En cinq ans, Histoires Crépues s’est imposée comme l’un des espaces les plus puissants de vulgarisation antiraciste en contexte francophone. Avec une portée internationale, plus de 900 000 abonné·es nous suivent aujourd’hui, dont 35 % hors de France et 10 % sur le continent africain.

Nous avons déjà réuni plus de 3 000 soutiens.

Grâce à cette force collective, nous avons pu amorcer de nouveaux formats :

- plusieurs émissions en plateau

- une vidéo longue par mois signée Seumboy,

- plusieurs vidéos courtes portées par d’autres créateur·rice·s engagé·e·s

- Des articles socio-historiques sur notre blog

Mais nous voulons aller plus loin.

Pour pérenniser ces formats et en développer de nouveaux, nous lançons en novembre une nouvelle campagne de financement participatif afin de franchir une étape décisive : faire d’Histoires Crépues un média collectif durable.

Notre objectif : atteindre 4 500 soutiens avant le 5 décembre.

Soutenir cette campagne, c’est aussi refuser la banalisation des discours d’extrême droite qui gangrènent le débat public.

En participant, vous contribuez à faire vivre un espace collectif, inclusif et engagé, capable de rassembler des publics divers autour de la lutte antiraciste.

Rejoignez le mouvement dès aujourd’hui et soutenez la campagne ici

Merci d'avoir pris le temps de nous lire. On se retrouve le mois prochain avec un autre dossier décolonial !

En coulisses de vos lectures - Penda Fall