PATHOLOGISER LES RÉVOLTES

De la drapétomanie aux « émeutes », comment le pouvoir médical et politique dépolitise la colère des opprimé·es.

Depuis l’époque esclavagiste jusqu’à nos sociétés contemporaines, un même mécanisme traverse l’histoire : transformer la révolte des dominé·es en signe de dérèglement. Qu’il s’agisse d’une « maladie mentale » supposée ou d’une prétendue « violence irrationnelle », tout un langage a été inventé pour délégitimer la résistance et dépolitiser la colère.

Quand la liberté devient une pathologie

Samuel Adolphus Cartwright (1793-1863) était un médecin américain du Sud esclavagiste, connu pour avoir tenté de donner une légitimité scientifique à l’esclavage à travers des théories racistes. Diplômé de médecine, il exerçait en Louisiane et au Mississippi, dans un contexte où la médecine servait souvent à renforcer les hiérarchies raciales établies par le système esclavagiste.

En 1851, Cartwright publie un article dans le New Orleans Medical and Surgical Journal où il invente le terme de drapétomanie pour désigner un trouble mental propre aux esclaves noirs qui cherchaient à s’enfuir des plantations. Il décrit ces fuites comme le symptôme d’une maladie du cerveau provoquée par une « mauvaise obéissance » envers le maître, et préconise comme « traitement » la soumission et les châtiments physiques.

La drapétomanie n’est pas un fait médical : c’est une invention politique. Elle traduit la peur des propriétaires esclavagistes de voir leurs esclaves se révolter, et leur volonté de rationaliser l’esclavage sous couvert de science.

En nommant la fuite « folie », on efface le sens politique de l’acte : la recherche de liberté. L’esclave qui s’échappe n’est plus un sujet résistant, mais un « malade » qu’il faut soigner ou punir.

Ce renversement de sens a marqué durablement la manière dont les sociétés occidentales perçoivent la révolte des groupes subalternes : non pas comme un cri de justice, mais comme un symptôme d’irrationalité ou de barbarie.

La révolte rendue folle

Dans les colonies, la logique qui avait produit la drapétomanie ne disparaît pas : elle change de forme, se prolongeant dans une machine administrative, scientifique et médiatique qui traduit toute contestation en menace irrationnelle. Le même réflexe idéologique est à l’œuvre : pathologiser la résistance pour mieux neutraliser sa portée politique. Ce qui, au XIXᵉ siècle, se formulait dans les termes d’une « folie de la fuite », devient dans l’Empire colonial un diagnostic collectif de « désordre » propre aux peuples dominés.

Dès cette époque, les autorités coloniales françaises, britanniques ou belges qualifient les insurrections de « désordres tribaux » ou de « crises de sauvagerie ». En refusant de reconnaître ces actes comme des luttes politiques, elles les réduisent à de simples manifestations pulsionnelles, dictées par la prétendue « nature » des colonisés. La révolte cesse d’être un geste conscient de libération ; elle devient un symptôme.

Les archives coloniales abondent de ce langage pseudo-scientifique : les administrateurs, médecins et ethnologues y décrivent les populations africaines, asiatiques ou antillaises comme « émotives », « instables », « immatures », incapables de raisonner ou de s’autogouverner. Ces discours mêlant médecine, psychologie et police traduisent la continuité de la violence épistémique héritée de la drapétomanie : celle qui médicalise la dissidence et naturalise la domination.

La « science occidentale », présentée comme universelle et rationnelle, servait en réalité de caution à un ordre hiérarchique issu de l’impérialisme industriel et nationaliste. Les savants accompagnaient les explorateurs, les militaires et les missionnaires, participant à la construction d’un savoir sur les peuples conquis : un savoir utile à leur contrôle. Dans l’Empire français, cette logique se retrouve dans la manière dont furent relatés les soulèvements anticoloniaux : les révoltes malgaches de 1947 ou encore la guerre d’Algérie furent décrites comme des « émeutes sanglantes », non comme des luttes pour l’indépendance.

Au tournant des années 1950-1960, Frantz Fanon (1925-1961), militant anticolonialiste et ancien psychiatre à Blida-Joinville, s’oppose à la tendance à « pathologiser » les comportements des colonisé·es. Ses réflexions ouvrent la voie à une approche qui prend en compte les croyances et pratiques locales concernant la santé mentale, donnant plus tard naissance, après les indépendances, à l’ethnopsychiatrie.

Les émeutes : la colère dépolitisée

Cette rhétorique survit dans les discours postcoloniaux. Lorsque des quartiers populaires se soulèvent contre les violences policières - en France, en 1981, 2005 ou encore 2023 - les termes utilisés sont les mêmes : : « violence aveugle », « jeunes incontrôlables », « haine anti-flics ». La colère sociale issue du racisme structurel est dépolitisée, infantilisée et pathologisée. Le traitement médiatique et politique reconduit le même imaginaire colonial : celui d’une population racisée qui ne saurait agir par conscience, seulement réagir par impulsion.

Ainsi, de l’esclave « malade » au jeune des banlieues « violent », une même logique traverse les siècles : le refus de reconnaître la révolte comme parole politique. Nommer cela « émeute » c’est perpétuer un vieux réflexe colonial : celui qui préfère diagnostiquer la résistance plutôt que l’écouter.

Aujourd’hui, la pathologisation ne vient plus seulement du corps médical : elle s’est diffusée dans le langage médiatique et politique. L’État n’a plus besoin d’un diagnostic établi par un spécialiste, car tout le monde, désormais, parle le langage de la psychologisation et de la norme. Le discours médical s’est banalisé.

Cette médicalisation sans médecin permet de ne pas reconnaître la dimension politique d’une émeute. C'est à dire ne pas reconnaître qu’elle dénonce un ordre injuste : les violences policières, les discriminations, la relégation urbaine, le racisme institutionnel. En refusant de la nommer comme telle, l’État et les médias dominants maintiennent l’idée d’un désordre à corriger, plutôt qu’une souffrance à comprendre et injustice à réparer.

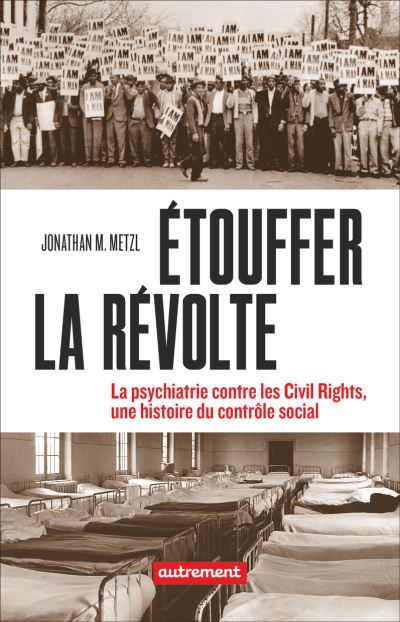

Derrière la médicalisation de la fuite ou la criminalisation des émeutes, persiste une même logique : transformer la contestation en anomalie, réduire la lutte à un trouble. De l’esclave « malade » au manifestant « violent », on passe du corps souffrant au corps menaçant. Cette logique perdure également dans le contexte américain. Jonathan Metzl, en étudiant les archives de l’hôpital d’État d’Ionia (Michigan), montre comment le profil du « schizophrène » a évolué au fil du temps, intégrant les tensions politiques et raciales du pays. La pathologisation de la révolte demeure ainsi un outil de neutralisation de la contestation.

FALL Penda

Bibliothèque