« BOY » - ÉCHO D’UN MOT CHARGÉ

« Boy ». Trois lettres, une syllabe, un mot apparemment anodin. Mais que cache ce terme, lorsqu’il est prononcé dans le vacarme postcolonial du présent ?

On l’entend parfois, glissé dans une phrase, jaillissant d’une mémoire ou d’une bouche qui ne sait plus très bien d’où il vient. Il ne désigne pas seulement un jeune garçon, mais convoque des siècles d’assignation raciale, de hiérarchies coloniales, de domesticité imposée. Derrière ce mot, se tissent des imaginaires complexes : celui d’un corps au service, d’une masculinité contrôlé, d’une intimité forcée dans les espaces de la maison blanche - mais plus que. Aujourd’hui encore, ce mot persiste. Ce que cette survivance linguistique révèle, c’est la trace tenace des représentations raciales dans notre langage. Interroger le "boy", c’est alors ouvrir un pan de l’histoire.

Un monde colonial condensé en trois lettres

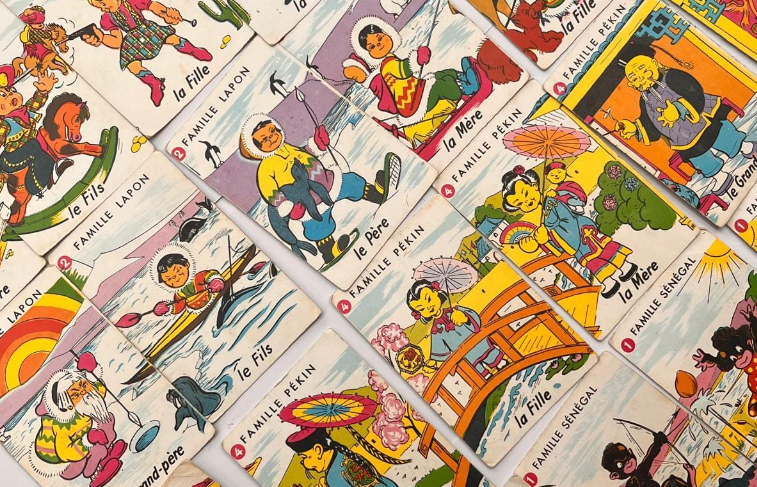

Le mot « boy » ne vient pas de nulle part. Il porte en lui le vent salé des ports coloniaux, le fracas des navires marchands, les ordres aboyés sur le pont. Dans les colonies britanniques de la fin du XIXe siècle, il désigne ces jeunes hommes racisés affectés aux tâches subalternes, domestiques, aux fonctions invisibles mais indispensables. Ce mot, en anglais simple, sonne comme une évidence pour celles et ceux qui l’emploient : il ne nomme pas une personne, il classe, il réduit, il ordonne. Lorsque la puissance coloniale française entreprend à son tour de recruter ce type de personnel, notamment dans le secteur maritime pour rivaliser avec l’empire britannique, elle conserve le terme anglais « boy » comme s’il contenait en lui-même tout l’ordre du monde. Car en français, le mot « garçon » est déjà pris. Il est blanc. Il est serveur dans un café parisien ou majordome dans une maison bourgeoise. La langue elle-même trace la frontière, érige le mur, dit qui sert et qui compte.

Là où le « garçon » est civilisé, intégré, le « boy » reste à la marge : il est noir, ou encore asiatique : il est autre.

Dans le contexte colonial français, ils sont plusieurs africains à être enrôlés, embauchés, assignés au bon fonctionnement des missions coloniales à prétention scientifique. Certains prennent la mer, traversent forêts et savanes, mais leur nom ne figure pas dans les récits officiels. On les retrouve pourtant partout, à la lisière des photographies, dans l’ombre des grandes figures de l’ethnographie. Ils cuisinent, montent les campements, traduisent parfois, mais sont le plus souvent cantonnés aux fonctions dites « secondaires ».

Sous l’utilisation du terme « boy » s’élabore alors un imaginaire de la masculinité noire domestiquée, rendue docile.

L’homme devient enfant. On ne lui accorde ni autorité ni maturité. Peu importe son âge réel, il est toujours perçu comme jeune, en apprentissage, jamais pleinement homme. Fonctions serviles et jeunesse présumée : ce sont les piliers de ce mot devenu une étiquette qui infantilise pour mieux soumettre.

Dans les replis du quotidien - un continuum colonial

Aujourd’hui encore, le mot ressurgit, glissé dans la bouche de certain·es “expatrié·es”, dans les ruelles des capitales africaines où les villas s’élèvent derrière des grilles. Ils font cette fois-ci le café, s’occupent du linge, balaient les terrasses. Le décor a changé, mais la scène reste la même. Ainsi, le mot n’est pas resté coincé dans les archives, il circule encore, même entre membre d'un même foyer. Il a traversé les époques, s’est glissé dans les replis du quotidien. On l’entend parfois aujourd’hui, lancé d’un ton autoritaire dans certaines maisons africaines : « Boy, viens ici ! ». Le mot, aujourd’hui décliné au féminin en boyesse, est désormais associé au Wolof - langue principalement parlé au Sénégal. En Afrique francophone, il peut désigner l’employé de maison. Il claque comme une injonction banale. Il ne choque plus. Il organise, encore une fois, les places. Mais il est aussi utilisé pour interpeller un jeune homme dans la rue ou entre amis, de manière familière, presque anodine, vidé de sa charge politique à la rigueur rapproché d’un usage à l’américaine, où le mot circule comme un marqueur générationnel ou relationnel, supposément neutre.

Le "boy" n’est plus forcément noir face à un blanc il est désormais "petit" face à un grand, subalterne dans un ordre social local.

Et pourtant, l’héritage colonial affleure toujours. Car ce rapport de domination ne naît pas ex nihilo : il s’inscrit dans une longue histoire d’infériorisation normalisée, où le service appelle l’effacement, où la jeunesse supposée légitime l’obéissance. Le mot continue de déshumaniser, même sans l’intention de blesser. Ce qui se joue ici, c’est la survivance d’une structure, où le langage reconduit une violence ancienne sous des habits familiers. Derrière ce mot peut se cacher une géographie de la domination subtilement inscrite dans les usages quotidiens.

Penda FALL