DÉPORTATIONS COLONIALES : LE CAS DE L’EMPEREUR HÀM NGHI

Déchu par la France, exilé en Algérie, Hàm Nghi a fait de l’art une arme de survie face à l’empire.

Lorsque l’empereur Hàm Nghi est déchu par les autorités coloniales françaises et déporté en Algérie en 1888, il n’a que dix-huit ans. De souverain à Hué et symbole de résistance au joug colonial, il devient un exilé politique installé à des milliers de kilomètres de son royaume. Mais son destin ne se résume pas à la dépossession : en Algérie, Hàm Nghi se réinvente en artiste, s’initie à la peinture et à la sculpture, et fait de la création un espace de survie et de résistance silencieuse. Sa trajectoire, de la cour impériale à l’atelier d’artiste, illustre à la fois la violence des circulations forcées imposées par la colonisation et la manière dont ces déplacements s’inscrivent dans un réseau transcolonial reliant l’Asie, l’Afrique et l’Europe.

Colonies liées : un réseau de déportations coloniales

L’histoire de Hàm Nghi, empereur vietnamien déporté par les autorités coloniales françaises, s’inscrit dans un phénomène beaucoup plus vaste : la colonisation française a systématisé la déportation politique et pénale, transformant l’exil en un outil central de gouvernance et de contrôle. Ces déplacements forcés poursuivaient plusieurs objectifs. D’abord, neutraliser les opposants : chefs locaux, intellectuels ou militants étaient envoyés dans des colonies lointaines afin de rompre le lien entre les leaders et leurs communautés, empêchant toute forme de mobilisation locale contre le pouvoir colonial. Ensuite, réorganiser et contrôler les territoires : le déplacement de populations ou de figures influentes permettait de sécuriser les colonies stratégiques, de rétablir l’ordre et de prévenir toute rébellion en affaiblissant les réseaux de résistance. Enfin, instrumentaliser l’exil pour légitimer le pouvoir : les déportés incarnaient la capacité de la métropole à dominer, même les individus les plus symboliques, et servaient de preuves tangibles de la maîtrise coloniale.

Ces logiques ne concernaient pas une seule région mais s’étendaient sur l’ensemble de l’empire français : de l’Afrique du Nord à l’Indochine, en passant par la Caraïbe et Madagascar. On peut parler d’un réseau transcolonial, où l’exil, la surveillance et la circulation forcée des populations constituaient autant de mécanismes pour structurer le pouvoir et imposer une hiérarchie sociale et politique. C’est fréquemment l’Algérie qui était choisie pour accueillir les figures de résistance et les élites déplacées : colonie de peuplement directement administrée par la France depuis 1830, elle offrait un cadre plus facilement contrôlable que les colonies lointaines. Y envoyer des opposants permettait de les isoler tout en les maintenant dans un environnement déjà profondément marqué par la domination française. L’Algérie apparaissait ainsi comme une « prison à ciel ouvert » au sein de l’empire, mais aussi une vitrine de la puissance coloniale, où l’exil témoignait de l’autorité de la France sur des territoires très éloignés.

Ce réseau révèle ainsi que la colonisation ne se réduit pas à l’occupation d’un territoire : il se pense comme un système mouvant et interconnecté, où la mobilité forcée, l’exil et la surveillance deviennent des instruments essentiels de la domination. On comprend alors comment la colonisation a structuré non seulement les sociétés colonisées mais aussi les mémoires collectives et les circulations humaines à l’échelle mondiale.

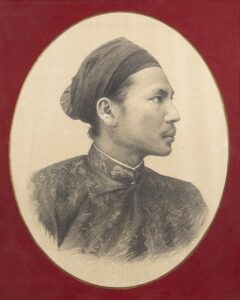

L’empereur Hàm Nghi

Né en 1871 à Hué, capitale impériale du Vietnam, Hàm Nghi appartient à la dynastie des Nguyễn, dernière lignée impériale du pays. Fils cadet de l’empereur Dục Đức, il grandit au cœur d’une cour royale marquée par les tensions croissantes avec la France, qui impose progressivement son emprise coloniale sur l’Indochine. En 1885, à seulement treize ans, Hàm Nghi est proclamé empereur du Vietnam par le mouvement Cần Vương, déterminé à restaurer l’indépendance face à la colonisation française. La rébellion est rapidement écrasée, et Hàm Nghi est capturé. Plutôt que de le garder au Vietnam, les autorités coloniales françaises décident de le déporter en Algérie, territoire déjà sous domination française, d’abord à Maison-Carrée (aujourd’hui El Harrach), puis à Alger. Ce choix n’est pas anodin : en l’éloignant dans un autre pays colonisé, les Français brisent le lien entre l’empereur et ses partisans vietnamiens tout en illustrant la portée transcoloniale de leur pouvoir.

En Algérie, Hàm Nghi mène une existence contrainte mais féconde. D’abord tenu à l’écart de la vie publique et placé sous une surveillance stricte, il est contraint au silence politique. Cependant, il refuse de se laisser réduire au rôle de prisonnier. Il s’initie aux arts, en particulier à la peinture, au dessin et à la sculpture. Ses œuvres portent à la fois l’influence de son héritage asiatique et des styles occidentaux qu’il découvre en exil, créant une esthétique hybride. Il entretient également des relations avec certaines élites intellectuelles et politiques locales, ce qui lui permet de comprendre plus directement les réalités algériennes sous domination française. Le jeune empereur déchu, venu d’Asie, partage ainsi le sort de nombreux résistants nord-africains : celui d’être dépossédé de sa terre, assigné à résidence, mais toujours porteur d’une mémoire vivante de la résistance coloniale. Dans ce contexte, son exil en Algérie dépasse son destin individuel : il devient le symbole des circulations forcées imposées par l’empire colonial français, reliant des peuples éloignés par la géographie mais rapprochés par l’expérience commune de la dépossession.

Hàm Nghi ne cesse de transformer son exil en espace de création et de réflexion. Ses peintures et sculptures, qu’il expose parfois discrètement, témoignent de son regard sensible sur les paysages algériens, sur les figures qu’il croise et sur sa propre intériorité. L’Algérie devient alors pour lui une terre d’apprentissage. En ce sens, comme beaucoup d’artistes installés en Algérie au XIXᵉ siècle, Hàm Nghi s’est tourné vers les paysages nord-africains, et certaines de ses œuvres rappellent par leur esthétique la peinture orientaliste. Pourtant, sa démarche diffère radicalement de celle des peintres européens : il n’était pas un voyageur venu capter un Orient exotisé, mais un prince exilé, contraint d’habiter ce territoire. Ses tableaux ne cherchaient pas à nourrir l’imaginaire d’un public métropolitain en quête d’exotisme, ils exprimaient plutôt une tentative de transformer l’espace de son assignation en lieu de création, d’apprivoiser son exil à travers l’art et de donner une dimension intime à des paysages imposés.

Hàm Nghi apparaît comme un acteur malgré lui de l’histoire transcoloniale. Son exil en Algérie lie le Vietnam à l’Afrique du Nord, deux territoires colonisés qui, bien que séparés par des milliers de kilomètres, partagent désormais un destin commun inscrit dans la cartographie impériale française.

La mémoire des exilés coloniaux

Réfléchir à ces trajectoires offre également une lecture décoloniale de l’histoire : elle met en lumière les mécanismes de contrôle et d’appropriation et des corps, mais aussi la capacité des individus et des communautés à résister, à transmettre et à créer du lien malgré la dispersion. L’expérience de l’exil n’était pas seulement une épreuve individuelle ; elle créait des espaces de mémoire qui traversaient les continents. Hàm Nghi, par ses écrits et ses correspondances, a permis de transmettre la mémoire de la résistance vietnamienne à ses proches et à d’autres cercles coloniaux.

Quelques années plus tard, en 1897, la reine malgache Ranavalona III est elle aussi envoyée à Alger après l’annexion de Madagascar par la France. Assignée à résidence à Mustapha, elle y vécut jusqu’à sa mort en 1917, conservant la mémoire de son royaume et entretenant des liens avec la diaspora malgache. Elle recevait régulièrement la visite de compatriotes installés ou de passage en Algérie, échangeait des lettres avec des proches restés à Madagascar et participait à des réseaux de solidarité qui permettaient de transmettre nouvelles et récits. Son frère, le prince Rakoto, y fut également exilé, tout comme plusieurs nobles et dignitaires malgaches. Au même moment, le roi Béhanzin du Dahomey, exilé en 1894 d’abord en Martinique, fut transféré en Algérie où il vécut à Blida jusqu’à sa mort en 1906. Ainsi, deux figures majeures des résistances africaines se retrouvèrent simultanément en exil algérien.

L’Algérie fut donc un lieu de relégation transcoloniale pour de nombreux opposants aux ambitions françaises : on y retrouve, à différentes époques, des résistants et intellectuels vietnamiens, malgaches mais aussi africains, déplacés pour être coupés de leurs bases locales et placés sous surveillance. Ces exils forcés illustrent la logique impériale de « neutralisation par éloignement » : déraciner les leaders dans une autre colonie afin de briser leur influence et d’imposer l’autorité coloniale. À travers ces parcours, l’Algérie se révèle comme un véritable carrefour de mémoires coloniales, où se croisent des destins venus d’Asie et d’Afrique, unis par une expérience commune de dépossession et par la volonté de préserver, malgré l’exil, l’identité et la mémoire de leurs peuples. Les récits, lettres, archives et souvenirs personnels de ces déportés ont contribué à créer des circulations culturelles inattendues. La présence simultanée de la reine Ranavalona et de Hàm Nghi en Algérie laisse penser que des rencontres ont pu avoir lieu, offrant l’opportunité de liens et de solidarités entre communautés déportées.

Ces déportations révèlent la violence de la colonisation, qui a déraciné et regroupé de force des peuples d’Asie et d’Afrique pour mieux les contrôler. Les liens entre ces communautés ne résultaient pas d’un rapprochement volontaire, mais des logiques impériales imposant proximité et surveillance.

Pourtant, au sein de ces espaces contraints, des circulations culturelles, des mémoires partagées et peut‑être des solidarités ont émergé, permettant de préserver l’histoire et l’identité des peuples exilés. L’expérience de Hàm Nghi et des autres déportés montre ainsi que, malgré l’oppression, subsiste une force de résistance et de mémoire.

Aujourd’hui, ces solidarités historiques peuvent être réactivées : les ponts involontaires créés par la colonisation offrent une mémoire commune à partir de laquelle les peuples racisés peuvent s’inspirer, se reconnaître et tisser de nouvelles alliances face aux héritages persistants de l’oppression coloniale.

FALL Penda

Sources