DES GUIDES COLONIAUX - AUX GUIDES TOURISTIQUES

Et si le guide touristique, bien plus qu’un simple accompagnateur, était le metteur en scène d’une mémoire coloniale toujours vivante ?

Le tourisme culturel se présente souvent comme une alternative plus « authentique » au tourisme de masse, mais il s’inscrit lui aussi dans une continuité historique marquée par les rapports coloniaux. Dès l’époque coloniale, les guides africains ne se limitaient pas à accompagner les voyageurs : ils jouaient un rôle central dans la fabrication d’un imaginaire du « local », adaptant récits et paysages aux attentes des explorateurs, chercheurs ou devrais je dire administrateurs coloniaux. Ce rôle ambivalent d’intermédiaire - à la fois visible et effacé - perdure dans certains contextes postcoloniaux, où les guides touristiques orchestrent encore aujourd’hui une mise en scène du territoire, au croisement des désirs touristiques et des mémoires locales.

Héritages du regard : le tourisme culturel

Le tourisme culturel, qu’il se revendique écologique, spirituel ou identitaire, s’appuie sur une quête d’authenticité qui permet de se démarquer des formes de voyage jugées banales ou standardisées. Derrière cette valorisation du « vrai » et du « local » se joue une logique de distinction : le touriste culturel, comme tout autre touriste, construit son expérience en se comparant à d’autres voyageurs. En particulier, il cherche à se distancier du tourisme de masse, perçu comme homogène, ignorant ou irrespectueux. Il observe, évalue, critique les pratiques des autres pour ajuster ses propres choix - d’hébergement, d’itinéraire, de modes de rencontre - et affirmer ainsi une manière plus « juste » de voyager. Dans ce jeu subtil de positionnement, l’authenticité devient un marqueur social, un capital symbolique à exhiber, à défendre, voire à consommer. Voyager « autrement », c’est alors affirmer une posture morale, une forme de supériorité dans l’appréhension de l’Autre.

Cette logique est d’autant plus forte qu’elle est soutenue par l’économie touristique elle-même, qui fait de l’authenticité une valeur marchande. Mais les États et les acteurs locaux ne sont pas passifs face à cette demande : au contraire, ils apprennent à en jouer, à s’en emparer comme d’un levier économique et symbolique. Ainsi, les pays anciennement colonisés, deviennent des destinations recherchées précisément parce qu’ils sont perçus comme « intacts », préservés de la mondialisation, figés dans un ailleurs exotique. En témoignent des récits touristiques comme celui publié dans L’Écho touristique en 2006 sous le titre « Le Mali, l’Afrique authentique ». L’article décrit :

« Les villages dogons, avec leurs drôles de maisons à chapeau pointu, sont une vraie curiosité, tout comme la danse des masques à laquelle nous avons assisté en spectateurs privilégiés. […] C’est un peu rudimentaire, mais authentique. »

Ici, le confort est relégué au second plan, sacrifié au nom d’une promesse d’immersion supposément plus « vraie ». L’authenticité est ainsi réduite à des images pittoresques et figée dans des pratiques spectaculaires mises en scène pour des regards extérieurs.

Cette quête d’authenticité se prolonge bien souvent à travers l’achat et l’exposition d’objets souvenirs, masques, statuettes ou encore tissus « traditionnels » qui, une fois intégrés aux intérieurs européens, deviennent les traces matérielles de l’expérience vécue et les preuves d’un rapport privilégié au « vrai ». Cette pratique, loin d’être anodine, fait écho à une logique plus ancienne, héritée des grandes expéditions ethnographiques de l’époque coloniale. Ainsi, la mission ethnographique, aux allures coloniales, Dakar-Djibouti (1931-1933), dirigée par Marcel Griaule, visait à collecter et archiver en urgence des objets culturels africains considérés comme menacés de disparition sous l’effet de l’acculturation coloniale. Cette entreprise reposait sur une vision fixiste et homogénéisante des cultures africaines, vues comme isolées et figées dans le temps, qu’il fallait « sauver » avant leur supposée extinction. Aujourd’hui encore, lorsqu’un touriste rapporte un masque dogon et l’expose dans son salon comme témoin d’un voyage « authentique », il participe, souvent inconsciemment, à cette même logique de prélèvement, de mise à distance et de muséification de l’Autre. Autrement dit, les souvenirs touristiques ne sont pas de simples objets décoratifs : ils s’inscrivent dans une histoire longue, où l’appropriation matérielle est indissociable d’une certaine manière de regarder, de classer et de figer les cultures. Sous couvert d’ouverture, le tourisme culturel peut ainsi reconduire les formes subtiles d’un exotisme colonial.

Les missions ethnographiques de la période coloniale ne constituent-elles pas les prémices du tourisme culturel ? La manière dont ces expéditions mettaient en scène l’Autre, cherchaient à figer des cultures dites « pures » et à en conserver des traces, résonne fortement avec les logiques actuelles du tourisme culturel décrites ci-dessus. Le fil conducteur semble être cette quête persistante d’authenticité, qui traverse les époques et continue de façonner les regards, les récits et les mises en scène du « local » pour un public extérieur.

Des intermédiaires coloniaux au médiateurs du tourisme : trajectoires postcoloniales des guides africains

Au cœur de ce théâtre discret, de mise en scène, le guide touristique joue un rôle central. Il n’est pas seulement accompagnateur ou médiateur : il est véritablement scénographe de l’expérience. C’est lui qui tisse le récit, choisit les lieux, les anecdotes, les silences. Il traduit l’espace, le rend lisible, accueillant, parfois exotique, jamais indéchiffrable. À travers sa parole, il transforme l’espace vécu en espace raconté, calibré pour l’expérience touristique. Il agence, filtre, hiérarchise : ce qui peut être montré, ce qui doit rester dans l’ombre, ce qui sera magnifié.

L’expérience du voyageur se construit alors sur une relation aux apparences asymétriques, où le « local » est sommé d’être visible, plaisant, cohérent, et surtout conforme aux désirs venus d’ailleurs.

Ce fantasme d’un temps suspendu alimente un modèle où les cultures post-coloniales sont mises en scène par ces guides comme des décors exotiques, à consommer, photographier, raconter. L’empreinte coloniale est tantôt effacée, tantôt exhibée : elle peut être occultée pour donner l’illusion d’un ailleurs vierge de toute violence historique, ou au contraire mobilisée comme vestige, trace patrimoniale. Le passé colonial devient alors une composante du récit touristique, souvent vidé de sa charge critique et réintégré comme un élément pittoresque du décor. Ce recyclage mémoriel sert à conforter une certaine idée du « local » : stable, lisible, et toujours disponible pour le regard étranger. Gorée, au Sénégal, en est le parfait exemple : l’île, haut lieu de mémoire de la traite négrière, est aujourd’hui une destination touristique prisée, où les visites guidées alternent entre récit historique et mise en scène émotionnelle. La charge politique de l’histoire y est souvent diluée au profit d’un récit consensuel, facilement appropriable par les visiteurs étrangers. Lieux, objets, gestes et récits sont ainsi reconfigurés pour répondre à une attente mémorielle, sans pour autant bousculer les imaginaires hérités du passé colonial.

Cette figure du guide scénographe n’est pas sans rappeler celle, plus ancienne, des collaborateurs africains dans les contextes coloniaux. Derrière les récits glorifiés de l’ethnographie coloniale, une main-d’œuvre africaine nombreuse et diverse a rendu les missions scientifiques possibles. Guides, pisteurs, collecteurs, artisans, traducteurs, rois, conteurs : ils ont non seulement permis l’accès aux terrains dits « vierges », mais ont aussi activement contribué à la médiation culturelle, à la sélection et à l’interprétation des objets, des gestes, des récits. Ces intermédiaires ont joué un rôle clé dans la construction des savoirs coloniaux, bien que leur contribution ait été largement invisibilisée dans les publications de l’époque.

Les femmes, en particulier, n’étaient que rarement reconnues : cantonnées à la fourniture d’informations dites « féminines » (sur la cuisine, les soins, la maternité), leurs savoirs étaient rapidement relégués à des marges jugées anecdotiques ou folkloriques. Cette dynamique d’effacement perdure sous d’autres formes aujourd’hui : si les guides touristiques actuels apparaissent parfois au premier plan, leur rôle reste majoritairement défini par la capacité à incarner une authenticité prédéfinie et surtout à reproduire les récits attendus.

Le guide, acteur, parfois stratège

Comme leurs prédécesseurs des missions coloniales,, les guides touristiques d’aujourd’hui naviguent entre liberté d’agir et contraintes imposées. Le guide n’est pas un simple exécutant. Héritier des techniques orales de transmission, il déploie son savoir pour mettre en scène une forme d’initiation. Il fait du touriste un élève passager, un témoin d’un monde dont lui seul détient les clefs. Dans ce jeu de miroir, il recompose l’autorité du savoir.

Cette recomposition fait échos aux parcours de certains collaborateurs de la mission ethnographique Dakar-Djibouti (1931-1933). Dans l’ombre, certains collaborateurs ont su agir autrement : rusés et inventifs, ils ont façonné les récits, déjoué les attentes des commanditaires, et déplacé les limites du savoir imposé. Ces voix Témoignent d’une médiation complexe entre collaboration et résistance, qui continue d’influencer nos façons de voir et de raconter le monde.

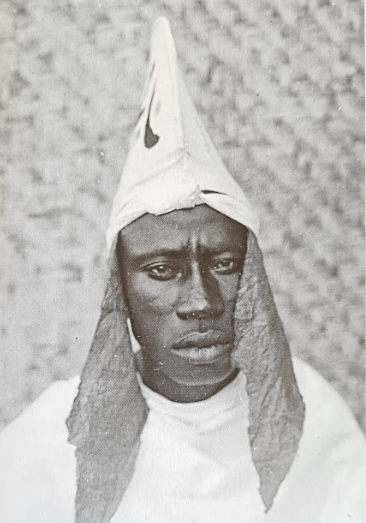

Parmi ces acteurs invisibles, Mamadou Vad, premier collaborateur sénégalais de la mission Dakar-Djibouti (1931-1933), se distingue. Interprète, collecteur et conteur, il mêlait habilement divertissement et transmission. Avec ses anecdotes, ses exagérations et ses faux objets rituels, il jouait avec les attentes des chercheurs, créant des récits inventés qui, malgré leur fiction, furent pris au sérieux et conservés dans les archives scientifiques. À Sangha, lors de la mission, Ambara Dolo, interprète principal, ne se contentait pas de traduire : il enjolivait les histoires et comblait les silences, inventant des usages rituels là où il n’y en avait pas. Par son art du récit, il devint indispensable, sculptant la parole qui allait nourrir les analyses européennes, façonnant ainsi une vision du local à la fois réelle et construite.

Que cherchaient ils vraiment dans ces gestes d’invention et de mise en scène ? Voulaient-ils s’affirmer en tant qu’auteurs, imposer une voix propre au sein d’un discours qui les marginalisait ? Ou protégeaient-ils des savoirs précieux, en brouillant les pistes pour préserver des secrets et des mémoires menacés, luttant ainsi contre l’épistémicide, cette violence coloniale qui efface et dévalorise les savoirs locaux. Peut-être aussi utilisaient-ils la fiction comme un espace de liberté, un moyen de résister à la représentation imposée et de reprendre un peu de contrôle sur leur propre histoire. Quoi qu’il en soit, ils ne furent jamais de simples spectateurs passifs : par leur créativité et leur ruse, ils devinrent des acteurs engagés, capables d’infléchir la manière dont le « local » était perçu, raconté et conservé. De la même manière, les guides touristiques d’aujourd’hui, loin d’être de simples relais passifs, peuvent être vus comme de véritables architectes d’une mémoire partagée et plurielle

Le tourisme culturel ne naît pas d’hier : il s’inscrit dans la continuité des expéditions coloniales et ethnographiques, où la quête d’authenticité s’appuyait déjà sur une mise en scène du « local » conçue pour un regard extérieur. Pourtant, les guides, dépassent le simple rôle d'intermédiaires passifs. Face à lui, le touriste projette ses attentes d’authenticité et s’abandonne à un récit déjà orienté. Dans ce face-à-face, chacun joue un rôle : l’un raconte, l’autre veut croire. Comprendre cette complexité ouvre la voie à un tourisme plus réfléchi, capable d’intégrer les enjeux de pouvoir qui traversent ces rencontres.

Penda FALL

SOURCES

Le touriste et son double. Éléments pour une anthropologie de l’enchantement - Yves Winkin, 1998

Quête muséographique de l’Autre. Les enjeux symboliques de pratiques touristiques à vocation « culturelle » au Sénégal - Hélène Quashie, 2009