DEVINE LE NOIR - QUAND LA RACIALISATION DEVIENT SPECTACLE

Et si l'on vous proposait… de deviner votre race ?

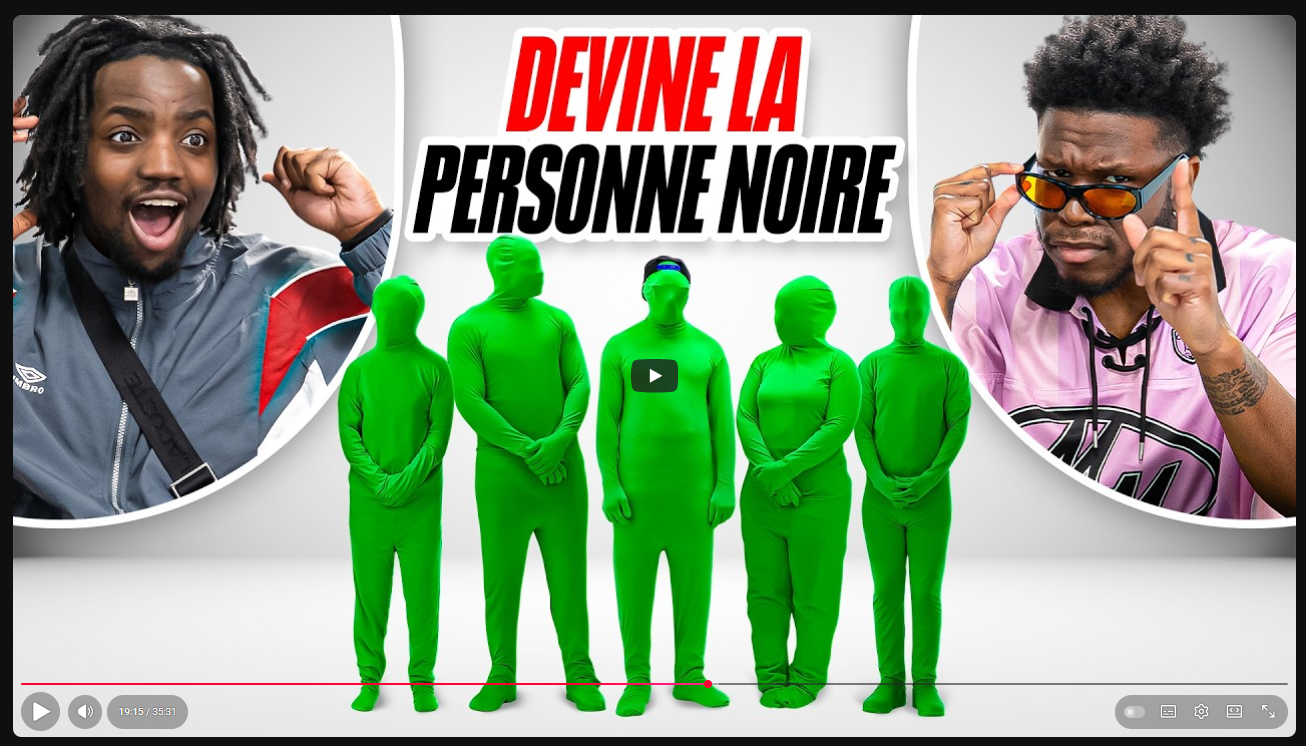

Et si l'on vous proposait… de deviner votre race ? Cette phrase vous paraît choquante ? Pourtant, depuis plusieurs années aux États-Unis, notamment à travers la chaine YouTube @betasquad, ce type d'émissions de divertissement connaît un succès croissant sur YouTube. Et depuis peu, le phénomène a gagné la France, où des formats comme « Devine la personne noire » ou « Devine le blanc » attirent un public toujours plus large. Ces vidéos, à mi-chemin entre jeu de rôle, mise en scène et devinette, s’inscrivent dans une tendance plus large, proche du format « Devine l’imposteur », rendu populaire par Squeezie. On y retrouve les mêmes ingrédients : humour, ambiance détendue, complicité entre participants. Mais ici, c’est l’identité raciale qui devient l’enjeu du jeu. Alors qu’on continue de marteler en France que « la race n’existe pas », ces vidéos rappellent que la race, en tant que construction sociale, reste profondément ancrée dans les imaginaires jusqu'à devenir un outil de divertissement...

Le concept

Des créateurs mettent en scène des participant·es dissimulé·es derrière un rideau, ou parfois entièrement enveloppé·es dans un costume vert qui rend leur corps presque invisible. Seules leur carrure, leur voix et leurs gestes demeurent perceptibles. Des invités doivent alors deviner qui, parmi elles et eux, est noir·e. Pour cela, le jeu se structure en plusieurs « manches » : des présentations orales, des phases de questions-réponses, des interactions physiques comme la danse, et parfois des moments de confrontation où les participant·es s’accusent mutuellement. Mais en réalité, les frontières entre ces étapes s’estompent. Les questions fusent, les jugements se déplacent d’une manche à l’autre, les gestes sont interprétés bien avant d’être demandés. C’est pourquoi notre analyse ne suit pas strictement le déroulé du jeu, mais propose plutôt une lecture transversale de quatre vidéos françaises publiées sur YouTube entre 2024 et 2025, en identifiant les différents moyens par lesquels la racialisation s’opère, quel que soit le moment où elle surgit. Cette analyse repose sur une sélection non exhaustive de vidéos issues du format « Devine la personne noire », focalisée exclusivement sur celles où des invités sont chargés d’identifier la personne noire, à la différence d’autres variantes existantes où ce sont les participants eux-mêmes qui doivent se désigner sans intermédiaire.

Cet article permet d'ouvrir la voie à d’autres pistes d’analyse, autour d’émissions similaires centrées sur les origines comme le format « Qui est le plus gros raciste » de la chaine @prodmaster avec le créateur de contenu Toniolife ou encore les format qui tente de deviner d'autres identités raciales comme « Devine le blanc ». Cette multiplication de contenus fondés sur une logique raciale mériterait aussi d’être interrogés.

La racialisation

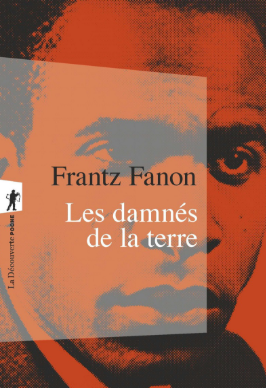

La racialisation désigne le processus par lequel des différences humaines, souvent perçues comme naturelles, sont en réalité socialement et historiquement construites. Il ne s’agit pas d’une essence, mais d’un regard, d’un récit qui attribue des significations raciales à des traits ou des pratiques. C’est Frantz Fanon qui en offre l’une des premières analyses majeures : dans Les Damnés de la terre, il montre comment, dans les contextes coloniaux, ce regard racialisant peut produire une déshumanisation.

Finalement, tout le monde est vu à travers sa race, mais tout le monde ne la subit pas de la même façon. Ainsi, les personnes blanches peuvent être racialisées sans être racisées. Être racisé·e, comme le souligne Colette Guillaumin c’est être assigné·e à une position minoritaire, définie non par le nombre, mais par l’oppression. La racialisation est donc un processus d’étiquetage, de tri, qui peut s’opérer à partir d’un phénotype, d’un prénom, d’une langue, d’une attitude, voire d’une manière de consommer. Ces éléments deviennent des marqueurs associés à une catégorie raciale - Noir·e, Arabe, Asiatique, Métis·se ou encore Blanc·he - lexique hérité de l'histoire coloniale et esclavagiste.

Longtemps marginal en France, le concept de racialisation a été freiné par l’attachement à un universalisme républicain « aveugle à la couleur ». Pourtant, des chercheuses comme Solène Brun, Claire Cosquer, Sarah Mazouz ou Suzie Telep ont montré combien la race, bien qu’invisible dans la loi, pèse dans les corps, la langue et les regards. Et cette logique se donne à voir jusque dans le YouTube game.

Qui racialise à l'écran?

Dans ce corpus de vidéos, ce sont avant tout des chaînes YouTube bien établies, avec des communautés allant de 26k à plus de 900k abonnés, qui produisent ces contenus : TiSlash (210k), Les Jacksons (260k), Fililala (911k) et Jay F (28k). Ces créateurs, tous des hommes noirs, travaillent souvent en collectif. Parmi les invités, ou devrais je dire les « enquêteurs », la quasi-totalité est constituée de personnes racisées, presque exclusivement perçues comme noires, à l’exception d’une seule personne perçue comme blanche, présente dans la vidéo de Fililala.

Cette configuration interroge. Peut-on racialiser sans partager la même expérience raciale ? Le fait que la parole soit ici majoritairement confiée à des hommes noirs questionne aussi : s'agit-il d'une forme de légitimation, d'un droit à désigner l'autre « en interne » ? Ou, à l’inverse, assiste-t-on à un processus d’auto-exotisation, où l’on joue de sa propre identité comme ressource spectaculaire ? Cette inversion apparente des rapports de force habituels dans lesquels ce sont souvent des figures blanches qui détiennent le pouvoir de désignation, mérite d’être interrogée. Elle ouvre un espace de représentation inédit, tout en reproduisant parfois, à travers les codes du divertissement, des mécanismes de racialisation déjà bien ancrés depuis la période esclavagiste et coloniale.

Deux des quatre vidéos de notre corpus sont introduites par un disclamer :

Ces disclaimers visent avant tout à désamorcer toute critique sur le caractère potentiellement racialisant du contenu, en affirmant d’emblée une intention ludique. Chaque chaîne insiste d’ailleurs sur l’aspect divertissant de ses vidéos, tout en revendiquant une forme de diversité représentative. Cette rhétorique du « divertissement bienveillant » permet de rendre le format socialement acceptable, sans interroger en profondeur les mécanismes de racialisation à l’œuvre. En se plaçant sous le signe de l’humour et de l’inclusivité, ces productions évitent souvent toute mise à distance critique, laissant intactes les logiques de stéréotypisation qu’elles mobilisent. En outre, elles s’inscrivent pleinement dans la logique virale des réseaux sociaux, en misant sur des gros titres accrocheurs et des captions conçues pour susciter le clic. Dans la vidéo de Fililala, par exemple, une personne noire apparaît affublée de peaux d’animaux sauvages et d’une banane, renforçant des imaginaires coloniaux. En description, le créateur invite même les spectateurs à écrire "BANANE" en commentaire, une stratégie qui banalise la violence des stéréotypes

À l’inverse, une vidéo similaire - exclue de notre corpus car basée sur une auto-désignation collective, sans invité central - constitue à ce jour le seul exemple identifié sur YouTube France porté par des créateurs perçus comme blancs : Ben & Ronn. Ce cas, encore très marginal dans l’écosystème francophone, adopte un ton nettement différent. La vidéo se présente avant tout comme un outil pédagogique, avec pour objectif explicite de « déconstruire les stéréotypes » et de « questionner les préjugés ». L’ambiance y est plus sérieuse, rythmée par des séquences en face caméra où l’imposteur et les participant·es reviennent sur leur raisonnement, partagent leurs ressentis. On y retrouve parfois un discours universaliste, avec des formules du type « la couleur de notre sang est la même », qui visent à effacer les différences raciales au nom d’une humanité commune, sans pour autant interroger les rapports sociaux et historiques qui structurent ces différences.

Ce contraste met en lumière une tension révélatrice : quand ce sont des personnes blanches qui orchestrent ces jeux autour de la race, elles ressentent souvent le besoin d’accompagner leur démarche d’un discours éducatif et moral. Comme si « jouer avec la race » ne pouvait être légitime sans cadre explicite. À l’inverse, dans les formats portés par des créateurs racisés, la légitimité semble aller de soi, comme si le fait de partager l’expérience de la racialisation suffisait à autoriser un traitement plus léger, plus spontané ou humoristique du sujet.

On peut faire l'hypothèse que cette différence de positionnement en dit long sur les rapports asymétriques à la parole raciale : elle peut révéler que tous ne s'autorise pas le même accès à la distance critique, ni les mêmes marges pour parler de race sur le ton qu’ils souhaitent : sérieux, ludique, pédagogique ou divertissant.

Racialisation aux premiers regards

La racialisation s’amorce dès les premières minutes des vidéos, souvent dès les phases de présentation ou le simple alignement des participant·es. Dans une vidéo des Jacksons, un enquêteur amorce son raisonnement par un « si on dit les termes » : une formule qui prétend lever un tabou, comme pour justifier la racialisation imminente. Elle fonctionne comme un signal de connivence, mettant en lumière ce qu'on nomme ici un sorte de contrat de « dicibilité raciale », où la race reste une évidence silencieuse qu’il suffirait d’oser verbaliser. Une fois ce seuil franchi, le corps devient un support d’interprétation. Le même enquêteur, dans la foulée, désigne la musculature d’un participant comme indice, glissant ainsi vers un stéréotype ancien - celui du corps noir perçu comme naturellement fort ou « bien bâti », une image directement héritée des imaginaires coloniaux.

Le choix des chaussures joue lui aussi un rôle significatif : dans deux des quatre vidéos analysées, cet élément est explicitement mentionné comme un indice déterminant dans le processus d’identification. Le participant blanc est alors perçu comme « propre sur lui », ordonné, avec des chaussures bien lacées, tandis que les personnes noires sont parfois vues comme négligées, leurs lacets défaits ou mal attachés par effet de style ou non. Ce détail ancré dans les stéréotypes contribue à renforcer des jugements implicites sur la discipline supposées des groupes raciaux.

De plus, dans chaque vidéo, dès que les participants ouvrent la bouche pour se présenter, la racialisation s’appuie aussi sur la notion d’« aura » ou de « prestance ». Les Blancs sont alors perçus comme plus sérieux, tandis que les participants noirs, sont jugé·es « nonchalants », flottant dans l’exercice, comme s’ils ne savaient pas vraiment ce qu’ils faisaient là, avec une voix grave souvent comparée à celle de rappeurs comme Gazo. Par ces détails - corps, chaussures, voix, prénom - la racialisation s’installe et prépare le terrain pour les assignations plus explicites qui suivront.

La figure de l'homme noir « identifiable »

La répartition genrée est particulièrement déséquilibrée : sur un total de 22 participant·es réparti·es dans les quatre vidéos analysées, une seule femme est présente. Cela représente ainsi près de 95,5 % des personnes de genre masculin représenté.

Ce choix de mise en scène n'est sûrement pas anodin. Il peut révéler une certaine idée de ce que serait une noirceur lisible, fondée sur des stéréotypes de la masculinité noire : voix grave, gestes marqués, humour, assurance corporelle. À travers ces figures proches des imaginaires du rappeur, du sportif ou de « l’homme de quartier » se joue une racialisation genrée, où le repérage repose sur une lecture conjointe de la race et du genre.

Mais cette mise en visibilité fonctionne aussi par exclusion. Elle semble traduire une invisibilisation persistante des féminités noires, peut être jugées moins « représentables » ou plus difficiles à réduire à des stéréotypes immédiatement identifiables. Il y aurait sans doute là une difficulté à imaginer la race comme observable dans des expressions féminines, perçues comme plus neutres, moins codées.

Pourtant, dans la vidéo des Jacksons, une personne de genre féminin est présente. Sa participation ne fait pas disparaître les logiques de racialisation, mais les déplace.

On lui pose par exemple la question : « Quelle est la marque de maquillage que toutes les femmes noires ont ? », en attendant la réponse « Fenty ». Ce type d’interrogation reste profondément genrée et racialisée, dans la mesure où l’on part du principe implicite que le maquillage ne peut être évoqué qu’avec une femme - alors même que les questions sur les soins corporels ou capillaires sont, elles, posées aux participants masculins. L'évocation de Fenty, marque emblématique d’un marketing inclusif centré sur les peaux foncées, fonctionne ici comme un test d’appartenance raciale. Cela montre que, lorsqu’il s’agit de participantes, la racialisation active des registres d’identification différents, beaucoup plus fondés sur des marqueurs genrée et commerciaux. Lors du moment des accusations, un participant vise cette participante :

« Toutes les renois elles mettent du tchoko »

Derrière cette phrase, une double opération se joue. D’un côté, il disqualifie la participante : ne pas avoir mentionné le tchoko - un produit dépigmentant la peau - devient une preuve qu’elle ne serait pas réellement noire. De l’autre, il essentialise et dénigre les femmes noires en général, en les associant collectivement à une pratique d'éclaircissement de la peau stigmatisée, dont les racines plongent dans l’histoire coloniale, où les normes de beauté sont eurocentrées et coloriste, en valorisant des peaux claires au détriment des peaux foncées. Ce propos relève d’une logique de misogynoire : les femmes noires sont ciblées à l’intersection du racisme et du sexisme, soupçonnées de tricher sur leur apparence, ramenées à des pratiques perçues comme honteuses. Les commentaires sous la vidéo ne s’y trompent pas... Nombreuses sont les femmes à exprimer leur malaise face à cette attaque :

« Sinon en tant que femme noire on peut regarder un contenu sans se faire dénigrer constamment par un de nos confrères ou c’est trop demandé ? »

Le divertissement révèle alors une hiérarchie implicite : même dans le jeu, ce sont les corps noirs féminins qui restent les plus attaqués même si on laisse place majoritairement à une lecture raciale fondée sur des corps masculins cisgenres, perçus comme seuls porteurs d’une noirceur « devinable ».

Quand la question devient filtre racial

Chaque interrogation vise à faire émerger une « vérité » de la race à travers des goûts musicaux, des habitudes sportives, des pratiques culturelles, ou encore des références partagés. Certaines questions s’appuient sur des associations racialisées bien ancrées. Les goûts musicaux jouent un rôle central. Par exemple, le lien entre le groupe Magic System et un participant soupçonné d'être « rebeu » est évoqué avec humour comme une évidence quasi mystique, un « lien d’âme » entre personnes perçues comme arabes et les musiques d'Afrique de l'Ouest. Ces références communes deviennent des indices de racialisation culturelle : on n’écoute pas par hasard, on écoute en fonction de ce qu’on est censé être.

D’autres pratiques sociales sont tout autant codées : faire du ski, c’est être blanc ; venir de banlieue augmente la probabilité d’être perçu comme noir ; être noir, c’est rarement être artiste, sauf modèle ou mannequin ; avoir une mère femme de ménage devient un signe de « vraisemblance raciale ». Jusqu’au métier des parents s’ajoute la géographie, soulignant une approche spatiale profondément racialisée. Ainsi, au-delà du genre et de la classe sociale, l’espace devient lui aussi un marqueur puissant dans la construction de la lisibilité raciale.

La question : « Michael Jackson, il est noir ou il est blanc pour toi? », revient dans 50% des vidéos soit une fois sur deux, elle illustre bien la conscience du caractère glissant et construit de ces assignations. Elle agit comme une mise en abîme du dispositif : on sait que la race est instable, on sait qu’elle ne passe pas que par la peau. Et pourtant, il faut trancher, décider, ranger.

Enfin, dans la vidéo des Jacksons, les questions sur les actes de racisme vécus agissent comme ultime épreuve de véracité. C’est un test par l’intime. Le participant doit raconter ce qu’il a subi pour être crédible : les agressions deviennent preuve d’identité. La charge raciale, ici, fonctionne comme justification d’une appartenance invisible. Ces questions ne sont jamais neutres. Elles fabriquent la race tout en prétendant la révéler.

Le corps parle : les interactions

Dans ce type de formats, le moment des « interactions », souvent présenté comme une phase ludique entre les questions, s’avère en réalité un temps d’observation intense, où le corps devient le lieu d’une lecture raciale implicite.

La danse, par exemple, fait office de test corporel. Le Logobi ou le Doogie ne sont pas convoqués au hasard : ce sont des danses rattachées à des identités noires, afrodescendantes, souvent assignées à une classe populaire. Ne pas savoir les exécuter ou, au contraire, trop bien les maîtriser devient suspect : c’est trop, ou pas assez. On jauge la fluidité des mouvements ou encore la détente du bassin.

Les gestes quotidiens, eux aussi, se chargent de sens : un salut avec la main sur le cœur renverrait à une « vibe rebeu » ; un tchip devient une preuve sonore de noirceur. Ces gestes codés, glissés dans les échanges, sont attendus comme des signatures raciales. On n’attend pas qu’ils soient dits, on attend qu’ils surgissent comme des évidences culturelles, sans explication. La langue, elle aussi, est testée. Là encore, ce n’est pas tant la réponse que la capacité à performer une appartenance qui compte. Enfin, le rap agit comme un raccourci racial. Il suffit d’un phrasé pour que la référence s’impose. Le rap, dans ce jeu, devient un marqueur de posture, d’attitude, de classe et de race, particulièrement visible dans la vidéo de TiSlash :

Ce moment des interactions illustre combien la racialisation dépasse les mots. Elle s’appuie sur des performances corporelles, des habitudes gestuelles, des sonorités familières. Être noir·e, arabe ou blanc·he ne se dit pas : cela se danse, se bouge, s’écoute. Et dans ce théâtre social, chaque geste devient un indice.

Les reveals : la race comme vérité visible

Lorsque vient l’instant du « reveal », cette fin de suspense où les identités sont dévoilées, le jeu semble souvent donner raison aux invités : la personne noire est, presque à chaque fois, correctement identifiée. Dans l’ensemble des vidéos analysées, la personne identifiée comme noire atteint systématiquement la finale (100 % des cas). Cependant, lors du choix final, elle est correctement reconnue seulement dans 50 % des vidéos. Ce succès apparent des « détectives de la race » laisse penser que la race serait presque évidente. Comme si les stéréotypes, les signes corporels, les références culturelles activées durant le jeu suffisaient à dire le vrai. Ce moment réaffirme l’idée que, malgré tous les discours sur l’universalisme ou la fin des races, la société continue de croire et de faire croire que la race se voit.

Ainsi, cette révélation ne confirme pas seulement une intuition, elle conforte l’idée d’une compétence sociale à « lire la race » dans les moindres gestes, paroles ou silences, comme si chacun disposait d’un savoir implicite sur ce qui fait « noir·e ». Ce savoir, bien que largement construit sur des stéréotypes, est ici performé, mis à l’épreuve… et rarement contredit.

Autre fait frappant : celui ou celle qui arrive en finale aux côtés de la personne noire est souvent un candidat s'identifiant comme blanc (75% des cas) ou arabe (25% des cas), est perçu comme « crédible ». Cette crédibilité est justifiée par des savoirs pratiques acquis au contact de personnes noir·es dans l’environnement social de la personne : manière de parler, de se saluer, de danser, de manger. On touche là à un phénomène bien connu en sociologie : la socialisation raciale. Il s’agit de l’apprentissage, souvent informel, de comportements, de postures ou de références perçues comme typiques d’un groupe racialisé. À travers cette proximité, ces candidats acquièrent ce que l’on pourrait appeler un capital racial performatif, qui leur permet d’être crédibles dans le jeu, au point d’être confondu·es avec la personne noire.

Jouer avec la race : simple distraction ou geste lourd de sens ? D’un côté, ces vidéos dérangent . Elles rejouent, parfois sans recul, des stéréotypes raciaux tenaces, réduisent des individus à des gestes, des voix, des origines supposées. Elles posent, en creux, une question troublante : qu’est-ce qu’un·e “vrai·e” noir·e ? Et qui en décide ? Ces contenus flirtent alors avec l’idée qu’il existerait une authenticité raciale, mesurable, testable, performable au risque d’effacer la pluralité des parcours, des identités et des appartenances. Mais d’un autre côté, ces vidéos rendent visible la manière dont la race opère comme lecture sociale partagée, une sorte de grammaire implicite que chacun·e active, parfois sans même s’en rendre compte. Elles illustrent, sans théorie, ce que les sciences sociales ne cessent de rappeler : la race n’est pas une essence, mais une construction sociale et historique. Une fiction à effets réels.

Deviner, c’est aussi révéler les mécanismes à l’œuvre dans nos regards.

Alors peut-être que ce format ne dit pas tant qui est noir·e, que comment on fabrique, on perçoit et on projette la race.

Penda FALL

BIBLIOTHEQUE

« La socialisation raciale. Éléments de caractérisation » SES, ENS de Lyon - Solène Brun, 2024

« L'idéologie raciste : Genèse et langage actuel » - Colette Guillaumin, 1974

Vdéothèque / Terrains numériques

DEVINE QUI EST LE NOIR ? - ( Jay F ft. MOSSFreestyle, Thatguynono, SoDLire & Brian ) - 20 août 2023

DEVINE QUI EST LE NOIR ? - ( Fililala ft. Tsuku, Juan & Redcards ) - 20 août 2023

DEVINE LA PERSONNE NOIRE ! - LES JACKSONS - (Lonni, Totoche, Shess, Evan, Moby) - 20 avril 2025

DEVINE LA PERSONNE NOIRE - (TiSlash ft. Papiito, Stony & L2N ) - 20 juin 2025