GÉOGRAPHIE DÉCOLONIALE : DU MAQUIS VIETNAMIEN AUX RUES DE LA MÉTROPOLE

Saboter, détourner, réapproprier : la résistance vietnamienne a transformé la géographie coloniale bien avant d’obtenir son indépendance.

Est-ce que résister au colonialisme se limite au maquis, aux combats dans les montagnes ou les campagnes ? Peut-on résister depuis sa maison, sa ville, ou même au cœur de la métropole qui impose ses règles et ses normes ? Comment les habitants du Vietnam ont-ils réinventé leur espace face à l’occupation française : en sabotant les routes, en détournant les plantations, en réappropriant les villes et les institutions ? Cet article propose de suivre la résistance vietnamienne à travers ses espaces : du maquis aux territoires urbains, jusqu’au cœur de la métropole. On verra comment la lutte pour l’indépendance n’a pas seulement été militaire, mais aussi géographique : comment des formes de vie et d’organisation ont fissuré l’ordre colonial et préparé l’émergence d’une autre géographie, celle de l’indépendance.

Penser le sabotage de l'espace colonial

Pendant la guerre d’Indochine, les militants de la Ligue pour l’indépendance du Vietnam (Viêt Minh) coupaient régulièrement les lignes de chemin de fer reliant Hanoï à Haiphong, détruisant rails et locomotives pour interrompre l’approvisionnement militaire français. Ces gestes de sabotage ne sont pas de simples attaques matérielles : ils incarnent une manière de résister à la domination coloniale en s’attaquant directement à son organisation spatiale.

Les résistances coloniales s’incarnent ainsi dans des lieux concrets – maquis, montagnes, forêts, réseaux de pistes, caches urbaines, ports et frontières – qui deviennent de véritables « espaces de l’insoumission ». Ces espaces, loin d’être neutres, fonctionnent comme des terrains de circulation, de refuge et d’organisation clandestine. Le sabotage, en attaquant l’infrastructure matérielle et symbolique du colonialisme, déstabilise l’ordre spatial que la domination prétendait figer : attaques de convois, destruction de ponts, incendies de plantations, autant de gestes qui fragilisent l’espace de production extractiviste et les circuits économiques qui faisaient tenir l’entreprise coloniale.

Il faut souligner la dimension sociale de ces pratiques. Le sabotage est souvent le fait des paysans, des ouvriers, des travailleurs forcés, ceux qui connaissent intimement les plantations, les pistes, les rythmes de travail et les failles du système. Au Vietnam, les coupeurs de caoutchouc dans les plantations Michelin du Sud ralentissaient volontairement la production, cachaient des outils ou endommageaient les récoltes pour perturber l’économie coloniale. Les dockers d’Haiphong, au contact direct avec les flux maritimes, pratiquaient le sabotage discret des cargaisons.

Résister par les lieux : du matériel au symbolique

La « piste Ho Chi Minh » à l’origine un réseau de chemins traversant le Laos et le Cambodge, n’était pas qu’une simple voie logistique : elle permettait de transporter hommes, armes, vivres et informations depuis le Nord vers le Sud, tout en échappant aux patrouilles françaises puis américaines. Des villages le long des pistes servaient de relais, de points de repos et de caches temporaires, offrant coordination et communication pour les forces du Viêt Minh. Grâce à cette infrastructure mouvante et fragmentée, les combattants pouvaient contourner les lignes ennemies, organiser des opérations et maintenir la continuité de la résistance, transformant le territoire en un véritable espace stratégique de lutte.

Au Vietnam, nombre de pagodes, officiellement surveillées par les autorités françaises, servaient de lieux de réunion pour les cellules clandestines du Viêt Minh. Les maisons communales (đình : bâtiment collectif central d’un village), autrefois intégrées à l’appareil administratif colonial, furent réinvesties par les populations comme lieux de sociabilité et de mémoire. Elles devinrent des centres où s’organisaient la transmission culturelle et politique, où circulaient journaux clandestins et récits oraux nourrissant l’esprit de résistance.

Ces exemples montrent comment les lieux imposés par la colonisation - écoles, églises, routes, bâtiments administratifs - pouvaient être retournés en espaces de contre-pouvoir. Ces pratiques peuvent s’inscrire sous l’idée d’une « géographie de la discontinuité », mettant en évidence la manière dont la résistance provoque des ruptures dans l’espace façonné par le colonialisme. Le sabotage ne se contente pas de freiner la machine coloniale : il fracture le tissu spatial, rendant instables des espaces que l’administration voulait homogènes et surveillés.

Espace domestique & urbain : pratiques de « micro-résistances »

À côté des maquis, forêts et infrastructures clandestines, l’espace domestique et les interstices urbains constituent un autre front de la lutte anticoloniale. Villes coloniales et leurs quartiers ségrégués, médinas, bidonvilles, cafés, marchés, usines et même prisons deviennent des micro-lieux de sociabilité militante et de diffusion clandestine. Ces gestes, souvent invisibles, créent des « poches de dissidence » dans le quotidien colonial en l’érodant de l’intérieur.

La résistance quotidienne prend ici la forme d’actes modestes mais essentiels. Nourrir un résistant, offrir un abri provisoire, falsifier des papiers pour échapper à un contrôle, détourner des denrées coloniales : autant de pratiques qui soutiennent l’infrastructure clandestine. Au Vietnam, de nombreuses familles citadines de Hanoi et de Saigon accueillaient des cadres du Viêt Minh recherchés, dissimulés parfois sous un simple matelas ou derrière une cloison de bambou. Les marchés populaires devenaient des points de relais, où des tracts circulaient entre mains de marchandes, sous couvert d’échanges quotidiens. La maison et le quartier sont aussi des espaces de culture et de transmission. Les récits oraux, les chants et les langues locales, parfois interdites ou méprisées par l’administration, deviennent des armes de survie culturelle et politique. Les chants populaires, comme les hò (chants de travail), étaient détournés pour diffuser des messages codés et maintenir une conscience partagée.

L’espace domestique révèle également la dimension de genre de la résistance. Les femmes, souvent confinées à la sphère domestique par l’ordre colonial et patriarcal, en firent un levier stratégique. En nourrissant, en soignant, en transmettant des informations ou des messages dissimulés dans des paniers de nourriture, elles devinrent les pivots invisibles de la lutte. Au Vietnam, les femmes étaient souvent responsables de cacher les résistants, de coudre des uniformes clandestins, de collecter des fonds sous couvert de leurs activités de marché. Leur rôle dans la reproduction quotidienne - alimentation, soin, transmission de savoirs - fut en réalité une colonne vertébrale de la résistance.

Enfin, ces pratiques domestiques et urbaines peuvent être lues comme une « microbiologie de la résistance », pour reprendre l’expression de Michel de Certeau. Elles ne sont pas spectaculaires, ne détruisent pas de ponts ni ne gagnent des batailles décisives, mais elles rongent le pouvoir colonial de l’intérieur, par une infinité de ruses et de détournements. Chaque repas partagé, chaque mot transmis en langue interdite, chaque faux papier fabriqué contribue à fissurer l’édifice colonial. Dans un contexte de domination totale, où « tout est politique », ces actes rappellent que la résistance est profondément enracinée dans les pratiques sociales les plus ordinaires.

Le maquis : embryon d'un État indépendant

Le maquis vietnamien ne fut pas seulement un refuge ou un lieu de guérilla : il constitua un véritable embryon d’État indépendant. Dès la guerre d’Indochine, les zones contrôlées par le Viêt Minh dans les montagnes du Nord se dotent de structures administratives, judiciaires et éducatives parallèles à celles du pouvoir colonial. Dans les villages, on élisait des comités populaires chargés de collecter l’impôt révolutionnaire, d’organiser la redistribution des terres et d’assurer la justice locale. Des écoles clandestines furent ouvertes dans la jungle, où l’on enseignait à la fois la lecture et l’histoire nationale, tout en diffusant l’idéologie de la libération.

Ces espaces de maquis faisaient aussi office de véritables laboratoires d’organisation sociale : les rapports de genre y étaient partiellement redéfinis, les femmes assumant un rôle central dans la logistique, la mobilisation paysanne et, parfois, dans le combat armé, à l’image de la figure emblématique de Võ Thị Sáu. Dans les montagnes de la région de Việt Bắc, le maquis abritait des hôpitaux improvisés, des ateliers d’armement, des centres de formation politique. Autrement dit, un territoire autonome se construisait en marge du territoire colonial. Le maquis ne se réduisait donc pas à une stratégie militaire : il incarnait, en miniature, l’État que l’indépendance promettait d’ériger.

En cela, le maquis vietnamien illustre un phénomène plus large des luttes de décolonisation : la création de « zones libérées » qui matérialisent une souveraineté alternative. La jungle, la montagne, l’espace rural deviennent non plus seulement des refuges mais des lieux de gouvernement, où l’État colonial est nié et remplacé. Le sabotage de l’espace colonial et la construction d’un espace autonome s’articulent ainsi : pendant que l’un fragilise la domination, l’autre prépare l’avenir.

La « Métropole » : foyer de résistance

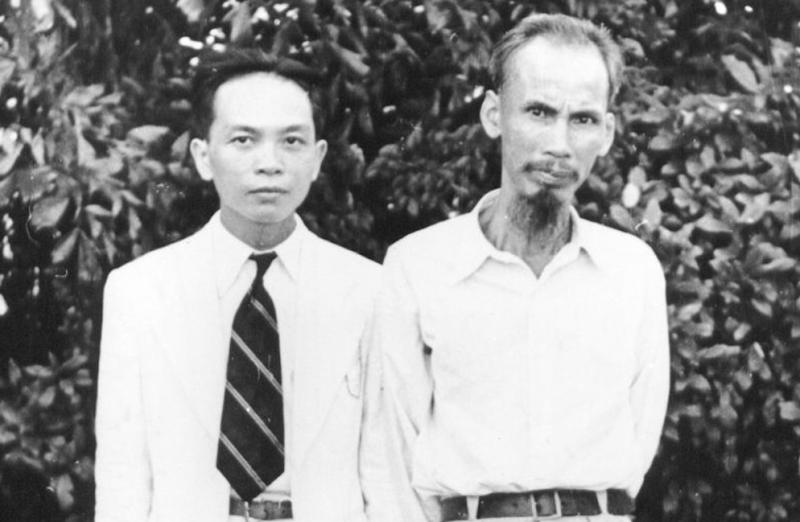

La résistance vietnamienne ne se jouait pas seulement dans la jungle ou les villages : elle avait aussi un ancrage métropolitain, en France même. Paris fut un des foyers où étudiants et intellectuels vietnamiens tissèrent des réseaux anticoloniaux. Dès les années 1920, le Parti communiste indochinois, fondé par Hồ Chí Minh, s’appuyait sur les cercles ouvriers et étudiants vietnamiens en métropole pour imprimer tracts, publier journaux clandestins et organiser manifestations. L’espace urbain métropolitain, avec ses cafés, ses chambres d’étudiants et ses imprimeries, devint un prolongement du combat mené sur le terrain indochinois.

La métropole offrait aussi une scène internationale : en occupant des espaces symboliques comme la Sorbonne, les universités ou encore les syndicats ouvriers, les militants vietnamiens inscrivaient leur lutte dans une solidarité plus large, reliant la cause vietnamienne aux combats ouvriers, antifascistes et anticolonialistes européens. Des journaux comme Le Paria, dirigé par Hồ Chí Minh dans les années 1920, furent imprimés à Paris et diffusés clandestinement jusqu’en Indochine, transformant la capitale coloniale en centre paradoxal de la contestation.

Ces foyers métropolitains de résistance jouaient un rôle complémentaire au maquis : là où ce dernier bâtissait un embryon d’État indépendant sur le sol vietnamien, la métropole offrait un espace de relais, de visibilité et de légitimation internationale. Entre les deux se déployait une géographie élargie de la lutte, où l’espace colonial et l’espace impérial étaient retournés contre eux-mêmes.

Le fait colonial est aussi un fait spatial. Ainsi, l’indépendance du Vietnam est indissociable d’une véritable guerre des espaces. En articulant ces différentes échelles, de la maison au maquis, de la plantation à la métropole, on comprend que la résistance vietnamienne n’était pas seulement militaire mais géographique : elle consistait à transformer, détourner et réinventer les espaces colonisés. Penser la décolonisation, c’est donc penser aussi cette réappropriation du territoire, où chaque lieu, chaque geste devient un champ de lutte. Le Vietnam rappelle ainsi que l’indépendance naît autant des batailles visibles que des résistances invisibles, enracinées dans les espaces du quotidien comme dans les réseaux transnationaux.

FALL Penda

Bibliothèque

Une histoire de la résistance vietnamienne à l’Empire français - RetroNews - interview de François Guillemot, 2019

Du colonialisme à la « rénovation urbaine », le pouvoir des cartes - Contretemps , 2024

Audiothèque

Série 3 du podcast L'Histoire avec Alix Douart - Vietnam-sur-Lot, 2023