L’ADOPTION, UN TRUC DE BLANCS ?

Et si derrière chaque adoption internationale se cache un modèle façonné par la colonisation ?

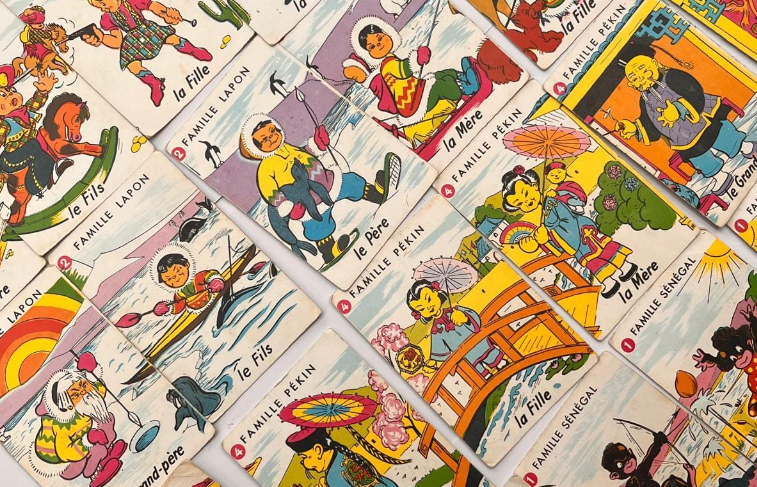

Adoption : qu’imaginez‑vous en premier ? quelle scène vous vient à l’esprit ?Probablement celle de parents blancs ouvrant les bras à des enfants racisés, venus d’Afrique ou encore d’Asie. Une image qui mérite qu’on interroge ses origines. Cette vision, aujourd’hui dominante, s’inscrit dans une histoire, celle d’un système façonné par la colonisation. Comment cette image de l'adoption internationale s’est‑elle imposée ? Et surtout : en délégitimant quelles pratiques et quelles formes d’adoption, la colonisation a‑t‑elle imposé son modèle ? Ou comment l'adoption s'est mise à rimer avec le déracinement ? Cet article montrera d’abord que d’autres formes d’adoption existent, fondées sur la solidarité et le soin collectif, avant d’examiner comment la colonisation a imposé un modèle occidental de déracinement, prolongé aujourd’hui par l’adoption internationale.

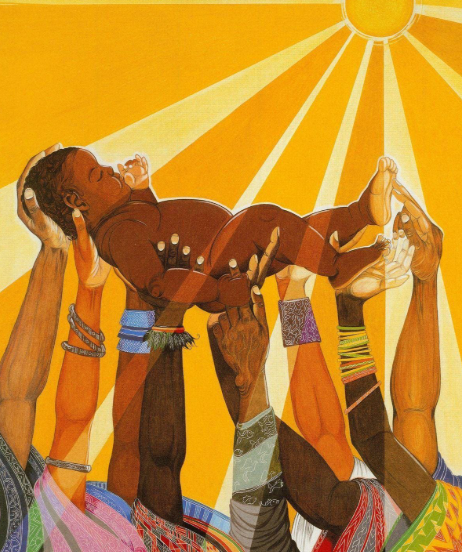

« Il faut tout un village pour élever un enfant »

En Afrique de l’Ouest et centrale, l’enfant est souvent considéré comme relevant d’un cadre collectif qui dépasse celui de ses seuls parents biologiques. La famille élargie et le voisinage jouent un rôle central dans son éducation et sa socialisation, une organisation qui existait avant la colonisation et qui perdure aujourd’hui. Ces pratiques, surtout étudiées au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, au Niger, mais aussi au Cameroun, au Gabon ou en République démocratique du Congo, reposent sur des logiques de solidarité et de transmission.

Le confiage désigne une pratique souvent temporaire par laquelle un enfant est placé chez un proche, membre de la famille élargie ou du voisinage, afin d’accéder à un cadre éducatif différent, à des apprentissages spécifiques ou à des opportunités qu’il n’aurait pas dans son foyer d’origine. Dans ce cas, l’enfant conserve une forte proximité avec sa famille biologique et continue d’être pris en charge par plusieurs adultes issus de son réseau de parenté. Le fosterage, en revanche, correspond généralement à un transfert plus durable. L’enfant s’installe dans une autre famille, qui prend en charge son quotidien et son éducation, souvent pour des raisons sociales, économiques ou éducatives. Si les liens avec la famille biologique ne disparaissent pas, ils s’exercent à distance, la famille d’accueil occupant une place centrale dans la vie de l’enfant.

En Polynésie, la pratique du hānai désigne une adoption coutumière profondément relationnelle. Elle consiste à confier un enfant à une autre famille, tout en maintenant un lien avec la famille biologique. Ce choix répond à des logiques sociales, culturelles et spirituelles : renforcer des alliances, transmettre un savoir, alimenter un lien spirituel ou encore offrir de meilleures conditions. Ce qui caractérise le hānai, c’est la reconnaissance de la parole de l’enfant : lorsqu’il est en âge de comprendre, il peut exprimer son accord ou son refus, participer activement à la décision de rejoindre ou non une nouvelle famille. Ainsi, l’adoption peut intervenir à un âge plus avancé : loin de se délégitimer face à l’adoption d’un nouveau-né, dans cette tradition, elle devient le gage d’une décision partagée et durable.

Ces formes d’organisation parentale s’inscrivent dans des logiques collectives qui dépassent les cadres occidentaux de la parentalité. Elles peuvent également favoriser une certaine mobilité sociale. En Côte d’Ivoire, une étude conduite par un collectif de chercheurs franco-ivoiriens montre qu’au XXᵉ siècle, le confiage d’enfants se faisait principalement du milieu rural vers le milieu urbain. Ce déplacement s’accompagnait souvent d’une mobilité scolaire, offrant à ces enfants, une fois adultes, un taux plus élevé d’accès à des emplois qualifiés que ceux qui étaient restés en milieu rural. Ainsi, dans ces régions, des pratiques locales d’adoption ont précédé et parfois coexistaient avec le modèle occidental international.

Entre solidarités et inégalités

Cependant, cette amélioration des conditions de vie n’est pas systématique. Ces formes d’accueil, en restant ancrées localement, échappent le plus souvent aux discriminations raciales associées à l’adoption internationale. Mais elles ne sont toutefois pas exemptes d’inégalités et peuvent conduire certains enfants à occuper des positions subalternes, souvent marquées par une forte dimension genrée.

Chez les jeunes filles, de nombreuses études montrent que leur confiage est fréquemment associé à un travail domestique. En milieu urbain, à Abidjan par exemple, il s’agit souvent de devenir « petite bonne », ce qui constitue l’une des principales raisons de leur mobilité. Leur participation aux tâches ménagères contribue à réduire le recours à une main-d’œuvre salariée et permet aux enfants biologiques du foyer d’avoir un meilleur accès à la scolarisation.

Chez les garçons, des dynamiques comparables existent, mais avec des formes spécifiques. La présence des talibés au Sénégal illustre les dérives possibles : confiés à un maître coranique pour recevoir une éducation religieuse, de nombreux garçons se retrouvent contraints à mendier et subissent des mauvais traitements, comme l’a dénoncé le Comité des droits de l’enfant de l’ONU. Certaines considère que les crises économiques des années 1980 et 1990 ont contribué à pervertir progressivement cette tradition de confiage religieux.

Cela met en évidence une forte différenciation selon le genre : les jeunes filles sont majoritairement affectées aux tâches domestiques, tandis que les garçons sont souvent orientés vers des activités génératrices de revenus. Il est important de souligner que, dans de nombreuses sociétés précoloniales, les catégories de genre n’étaient pas nécessairement structurantes de la même manière qu’elles le sont aujourd’hui. Certains systèmes de genre préexistaient et différaient du modèle occidental, capitaliste, patriarcal et hétéronormatif renforcé par la colonisation. Si des formes de patriarcat existaient déjà, la forte présence de systèmes matrilinéaires ou matriarcaux dans certaines sociétés africaines montre que les rapports de genre pouvaient être organisés autrement. La colonisation n’a pas vraiment imposé un modèle extérieur mais l'a figé et renforcé ces structures en leur appliquant des catégories occidentales de genre, de sexualité et de pouvoir, consolidant ainsi un patriarcat dominant. C'est ce processus, que la philosophe féministe argentine María Lugones désigne comme comme la colonialité du genre. Ces dérives concernant l'adoption non internationale ne résultent donc pas uniquement de dynamiques locales : elles portent la marque durable du colonialisme et de ses héritages.

Les traces du colonialisme

Au-delà du genre, l’époque coloniale a profondément transformé la conception de la famille. Les administrations coloniales et les missions chrétiennes ont promu le modèle de la famille nucléaire, centrée sur le couple marié et la filiation biologique, au détriment des structures élargies. Les pratiques de circulation des enfants, autrefois considérées comme des normes, ont été stigmatisées comme des signes « d’abandon » ou de « négligence ». On a d’abord contribué à délégitimer ces pratiques d’adoption, avant d’imposer un autre modèle

Paradoxalement, ces mêmes colons employaient, dans leurs foyers, des enfants et parfois des adultes, comme aides domestiques, les assignant à des tâches sous le registre de la subordination. Ce langage de domination s’est diffusé dans les sociétés colonisées et perdure encore aujourd’hui : des termes comme « boy » sont parfois employés dans certaines familles pour désigner l’enfant chargé des travaux domestiques, souvent adopté·e, traduisant une hiérarchisation implicite des rôles au sein du foyer.

Ces logiques rappellent d’autres héritages où le vocabulaire colonial et esclavagiste se maintient : ainsi, en Haïti, la pratique des « restavèk » désigne des enfants adopté·es, placés en domesticité dans une famille autre que leur famille biologique. Le terme, traduit en français « reste avec », est en lui-même problématique car il déshumanise l’enfant : il n’est plus perçu comme un individu à part entière, mais comme « celui qui reste avec », réduit à une fonction de dépendance et d’utilité pour le foyer. Là encore, leur participation aux tâches ménagères est centrale, mais elle s’accompagne souvent de dérives d’exploitation qui renforcent leur vulnérabilité. Si la littérature reste peu claire sur l’origine exacte de ce phénomène, il est certain que la dimension utilitariste et économique des restavek s’est renforcée pendant la colonisation et perdure après l’indépendance. En effet, la structure sociale et économique héritée de l’esclavage s’est maintenue après l’abolition de 1804, et les colons avaient déjà reconfiguré les pratiques de confiage en accentuant leur dimension utilitaire, transformant les enfants confiés en main‑d’œuvre domestique bon marché dans les villes coloniales.

De l’enfant confié à l’enfant déraciné

Une fois que les pratiques d’adoption locales ont été pointées du doigt et délégitimées, la narration coloniale a présenté la « mission civilisatrice » comme la réponse salvatrice pour ces enfants. Mais comment cette justification s’est‑elle construite ?

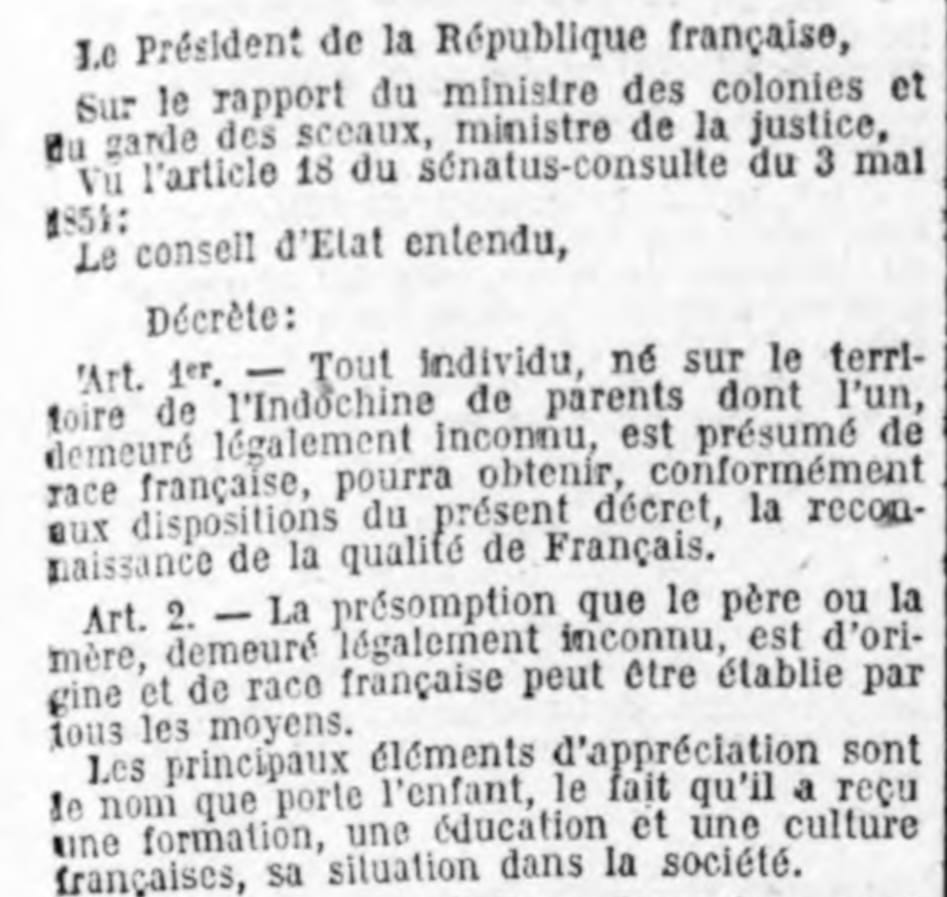

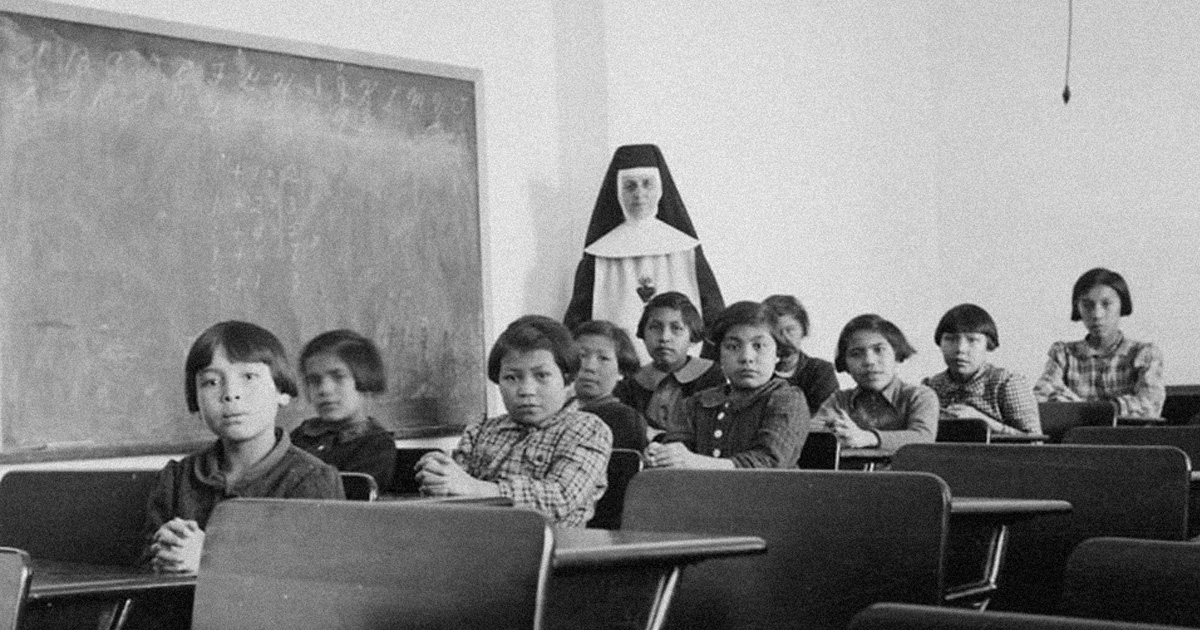

Parallèlement, les institutions coloniales ont instauré des dispositifs de prise en charge directe, créant orphelinats et centres éducatifs pour accueillir les enfants dits « abandonné·es », « illégitimes » ou « orphelins ». Pour les enfants issus d’unions entre colons et femmes indigènes, qualifiés « d’illégitimes », cela s’est traduit par une politique d’assimilation : les séparer précocement de leurs mères afin de les plonger dans un « milieu français ». Ce principe fut inscrit dans un décret étendu à de nombreuses colonies françaises : en Indochine (1928), en Afrique Occidentale Française (1930), à Madagascar (1931), en Nouvelle-Calédonie (1933), en Afrique Équatoriale Française (1936), au Togo (1937) et au Cameroun (1944). Au-delà du soin matériel, ces structures poursuivaient une mission de moralisation et de conversion : former des enfants « civilisés » selon les normes européennes, souvent au détriment de leur culture d’origine. L’enfant devenait ainsi un enjeu central du projet colonial, à la fois instrument de contrôle social et vecteur de reproduction idéologique.

En Guyane, l’assimilation des enfants amérindiens s’est intensifiée en 1935, à travers la création des « Homes Indiens », des internats obligatoires directement calqués sur le modèle des pensionnats autochtones au Canada. Ceux-ci avaient été institués par le père Barbotin, avant que la même logique de déracinement ne soit transposée en contexte guyanais : arracher les enfants à leurs familles et à leur culture pour les « civiliser » selon les normes européennes.

« Pour faire d’un petit Indien un bon chrétien, il faut d’abord en faire un orphelin. » Le Père Barbotin

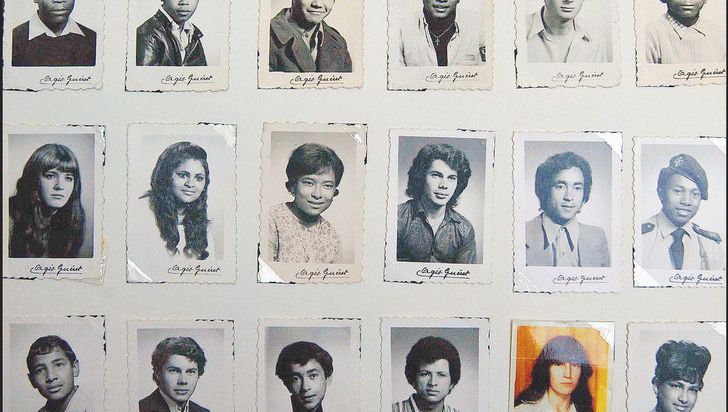

Comment parler d’adoption utilitariste sans évoquer le destin tragique des « enfants de la Creuse » ? Dans les années 1960, l’État français organisa leur transfert depuis La Réunion vers la métropole, sous prétexte de redonner vie aux campagnes désertées. Beaucoup n’étaient pas orphelins : iels furent arraché·es aux bras de leurs familles. Dans ce déracinement imposé, l’enfant racisé·e devient un outil de gestion démographique…

Sauver l’enfant : un égo trip?

C’est dans ce contexte qu’a émergé la figure de « l’enfant racisé·e à sauver ». Dans leurs rapports et leurs campagnes de financement, les missionnaires mettaient en scène des enfants présenté·es comme abandonné·es et vulnérables, afin de légitimer leur prise en charge dans les orphelinats. Peu à peu, cette représentation s’est traduite dans les cadres juridiques et sociaux de l’adoption internationale. Inspirée par le modèle colonial, l’adoption ne relevait plus d’une intégration dans des solidarités élargies, mais d’une rupture avec un milieu supposé inadapté ou « indigne ». Offrir une « chance » à ces enfants, c’était les confier à une famille nucléaire, à l’éducation missionnaire puis coloniale, et, plus tard, à des foyers européens.

Ce glissement a durablement façonné l’imaginaire de l’adoption transraciale: l’Afrique et l’Asie sont restées figées comme des terres d’enfance en détresse, promises au salut par des familles occidentales. Ce type d'adoption conserve une empreinte coloniale, en reproduisant une dynamique asymétrique : elle s’effectue majoritairement du Nord vers le Sud ou encore au sein d'un même territoire avec des adoptants blancs et des enfants racisés. Une logique qui persiste encore et toujours : comme en témoigne l’expérience de Peter Mutabazi - FosterDadFlipper - père afro-américain accusé à tort d’avoir kidnappé son propre fils blanc adopté.

la couleur de peau continue de dicter la légitimité parentale...

Finalement, tous ces mécanismes et cette vision (néo)coloniale ont contribué à structurer l’adoptéphobie. Celle-ci désigne un ensemble de représentations, de clichés et de pratiques qui stigmatisent, infantilisent et homogénéisent les adopté·es. Elle repose sur l’idée dominante - véhiculée par les agences, les adoptant·es et les médias - qu’il existerait une identité unique de l’adopté·e : celle d’un enfant éternellement reconnaissant. Ce récit dominant peut avoir de multiples conséquences : précarité affective et psychologique, sentiment d’obligation ou de dette, méfiance ou rejet envers d’autres adopté·es, et fragilisation des liens affectifs. En France, ce processus est particulièrement visible à travers les récits concernant l’adoption internationale et transraciale, présentée comme un geste humanitaire. Sans prendre en compte cette adoptéphobie, l’adoption transraciale risque de se réduire à un égotrip parental, une posture de sauveur qui flatte l’ego, qui dissimule des enjeux structurels et qui protège un système au service des pays récepteurs, des agences et des adoptant·es, tout en réduisant la parole des adopté·es et en disqualifiant toute critique.

L’adoption ne peut être considérée comme un acte anodin : elle engage toujours des dynamiques de pouvoir coloniaux ou pas. Elle dépasse la simple question du placement. Si l’on élargit le regard au-delà du cadre occidental, des formes de confiage, de fosterage ou de famille élargie montrent que l’adoption peut se penser comme un engagement collectif, fondé sur la solidarité et le soin de l’enfant : loin de l’« égotrip parental » construit par le regard colonial... Mais reconnaître la richesse de ces solidarités élargies ne doit pas occulter leurs ambivalences : elles peuvent elles‑mêmes reproduire des rapports de domination, des formes d’inégalités, ou enfermer certains enfants dans des positions subalternes. Comprendre l’adoption comme un processus relationnel et politique est essentiel pour dépasser les récits simplistes et interroger les rapports de pouvoir qui se nouent autour d’elle. Aujourd’hui, les personnes adoptées, notamment à travers des espaces comme la page @adopté.e.s, reprennent la parole et redéfinissent le récit de l’adoption depuis leurs propres expériences : faisant émerger des contre-discours indispensables à cette compréhension politique et intime.

FALL Penda

Bibliothèque

Kim Gun, « Adoption internationale = Système colonial », Voix Débridée, 2021

Breny Mendoza, « La question de la colonialité du genre », Les cahiers du CEDREF, 2019

Collectif Ballast, « Le continuum colonial de l’adoption », 2021

Audiothèque

Chloé Leprince, « "Enfants de la Creuse" : une mémoire défaillante sur un crime impuni », FranceCulture, 2018