LES MANUELS SCOLAIRES : UN RÉCIT COLONIAL QUI PERSISTE

Comment apprend-on l’histoire de la colonisation à l’école ? Quels récits sont mis en avant, et surtout, quels silences demeurent ?

L’école occupe une place centrale dans la transmission des représentations historiques et sociales. À travers les manuels scolaires, elle ne se contente pas de former les élèves aux savoirs disciplinaires : elle façonne aussi leur vision du monde, de la nation et de ses rapports aux autres. Dès lors, une question s’impose : nos cours d’histoire à l’école ne relèvent-ils pas davantage d’une mémoire nationale que d’une véritable démarche historique ?

Mémoire VS Histoire

Avant d’analyser la manière dont la colonisation est enseignée, il est essentiel de distinguer deux notions souvent confondues : l’histoire et la mémoire. Loin d’être synonymes, elles renvoient à deux démarches différentes.

L’histoire se définit comme une entreprise de connaissance critique du passé. Elle repose sur l’analyse des sources, la confrontation des récits et la recherche d’une vérité toujours relative mais argumentée. L’objectif est de comprendre ce qui a eu lieu, dans toute sa complexité.

La mémoire, en revanche, relève d’un autre registre : elle est un récit, une mise en intrigue du passé au service du présent et du futur. Comme l’explique l'historien Pierre Nora, la mémoire opère un choix parmi les événements du passé, qu’elle réorganise pour donner un sentiment de filiation, transmettre des valeurs ou légitimer un pouvoir. Elle est tournée vers l’hommage, la commémoration et la projection, plus que vers la recherche critique. Pour lui, la mémoire est donc une « mystification » : elle manipule le passé afin de produire une identité partagée.

Ces réflexions ont émergé dans les années 1980 avec le champ de recherche de « l’histoire de la mémoire ». L’ouvrage fondateur est Les Lieux de mémoire (1985), dirigé par Pierre Nora, qui propose une « archéologie du sentiment national ». Il identifie des espaces et des symboles, comme le Panthéon ou le drapeau tricolore, où s’élabore une mémoire et alors une identité commune. Mais le projet de Nora a aussi suscité des critiques. L’historien Henry Rousso, dans Le Syndrome de Vichy (1992), insiste sur une autre dimension : la mémoire n’est pas seulement une construction tournée vers le futur, elle est aussi un poids traumatique qui pèse sur le présent. Selon lui, la mémoire de Vichy illustre la manière dont certains passés douloureux continuent de hanter une société. Plus tard, Marie-Claire Lavabre a proposé d’articuler ces deux conceptions : la mémoire est à la fois un choix du présent sur le passé (Nora) et le poids d’un passé qui s’impose malgré nous (Rousso).

Mais il faut rappeler que cette réflexion n’est pas entièrement nouvelle. Dès les années 1950-60, Frantz Fanon, dans Peau noire, masques blancs (1952) et Les Damnés de la terre (1961), réfléchit déjà à cette question du point de vue du fait colonial. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’histoire, mais avant tout d’une mémoire entretenue comme un héritage psychique et social qui conditionne le présent des colonisé·e·s. La mémoire coloniale agit comme une force vive, qui continue de structurer les rapports sociaux, les représentations et les subjectivités bien après la fin formelle de la colonisation.

Ainsi, alors que l’histoire cherche à analyser et à comprendre, la mémoire vise à unir et à transmettre. C’est dans ce contexte que se construit ce que l’on appelle la fabrication scolaire de l’histoire coloniale : un processus par lequel l’enseignement façonne notre rapport au passé.

La fabrication scolaire de l’histoire coloniale

La IIIᵉ République (1870-1940) occupe une place centrale dans l’histoire de l’enseignement en France. Marquée par la consolidation d’un État républicain, elle fait de l’école publique un instrument politique majeur pour former des citoyens attachés aux valeurs de la République. C’est aussi sous son égide que se développe l’expansion coloniale française dans une ampleur sans précédent. Face aux défis de l’unité nationale après la guerre de 1870 et dans un contexte de rivalités impériales, l’école devient un vecteur stratégique pour légitimer la politique coloniale. Les manuels scolaires, diffusés massivement dans tout le pays, participent alors à façonner une mémoire collective et à inscrire la colonisation comme une part essentielle de l’identité française.

Dans cette fabrication scolaire, la colonisation est d’abord présentée comme un symbole de grandeur pour la France. Les manuels décrivent les conquêtes et l’expansion comme l’accomplissement d’un destin national, inscrit dans une compétition entre puissances impériales. Les rivalités coloniales y sont présentées comme des enjeux stratégiques et honorables, nécessaires pour maintenir la position de la France sur la scène mondiale. Les guerres coloniales trouvent leur justification dans ces récits, décrites non comme des entreprises violentes et contestées, mais comme des actions inscrites dans la logique du progrès et de la civilisation.

Les manuels de la IIIᵉ République construisent également une vision utilitariste de l’Empire, insistant sur son rôle économique. Les colonies sont décrites comme les « greniers à blé » de la patrie, comme des fournisseurs de matières premières indispensables aux industries françaises et comme des marchés privilégiés. Cette présentation naturalise l’exploitation économique comme une finalité bénéfique, renforçant l’idée que la colonisation sert l’intérêt général de la nation.

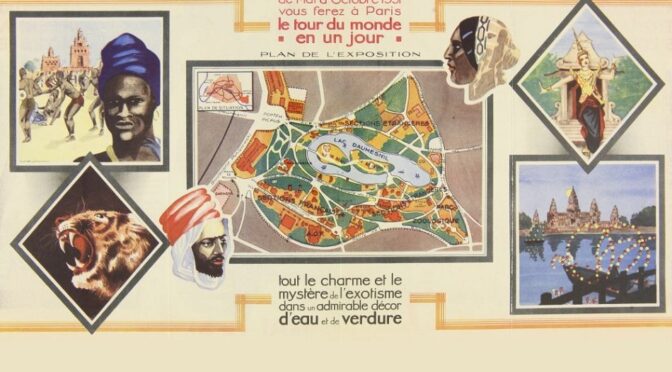

Mais les manuels ne se limitent pas à une justification économique : ils forgent une justification morale et pédagogique. Le concept de mission civilisatrice occupe une place centrale. Les populations colonisées sont représentées comme des peuples « arriérés » ou « primitifs », nécessitant l’intervention éclairée de la France. Cette représentation se retrouve dans les récits et les illustrations, qui dépeignent l’action française outre‑mer comme un travail de pacification, de modernisation et de progrès. Les manuels exaltent les bienfaits de l’action coloniale : la construction d’infrastructures, l’abolition de l’esclavage, la diffusion de l’éducation et la transmission de valeurs républicaines.

Ce discours s’accompagne d’une dimension affective et symbolique : l’histoire coloniale devient une histoire de héros. Les manuels mettent en avant les figures emblématiques des conquêtes, glorifiant les exploits militaires et civils. On y trouve souvent des récits sur des figures comme Léon Gambetta, Pierre Savorgnan de Brazza ou Louis Delaporte. Par exemple, un manuel de géographie de 1905 décrit la conquête du Congo par Brazza comme une « aventure héroïque au service de la France », soulignant son courage et sa mission civilisatrice. Ces récits transforment des campagnes militaires et coloniales en exploits individuels et collectifs, intégrés dans une mémoire nationale valorisante. Ainsi, l’histoire coloniale devient une épopée, et les colonies, non plus seulement des possessions, mais un idéal patriotique pour la République

Enfin, les manuels de la IIIᵉ République orientent la perception des colonies en promouvant l’idée que l’Empire est un projet ouvert sur le monde, valorisant le tourisme colonial et l’appropriation d’une « Autre France ». Cette vision s’inscrit dans un discours d’incitation : les colonies deviennent un terrain d’aventure, d’expansion et d’élévation pour la nation tout entière.

Échos du passé dans les manuels d’aujourd’hui

Aujourd’hui, les manuels scolaires d’histoire en France sont le reflet d’une tension entre un récit national classique et l’intégration de perspectives plus critiques et plurielles. Ils sont conçus à partir des programmes définis par le ministère de l’Éducation nationale, qui déterminent les thèmes et périodes étudiés, mais la sélection des contenus dépend largement des éditeurs et auteurs.

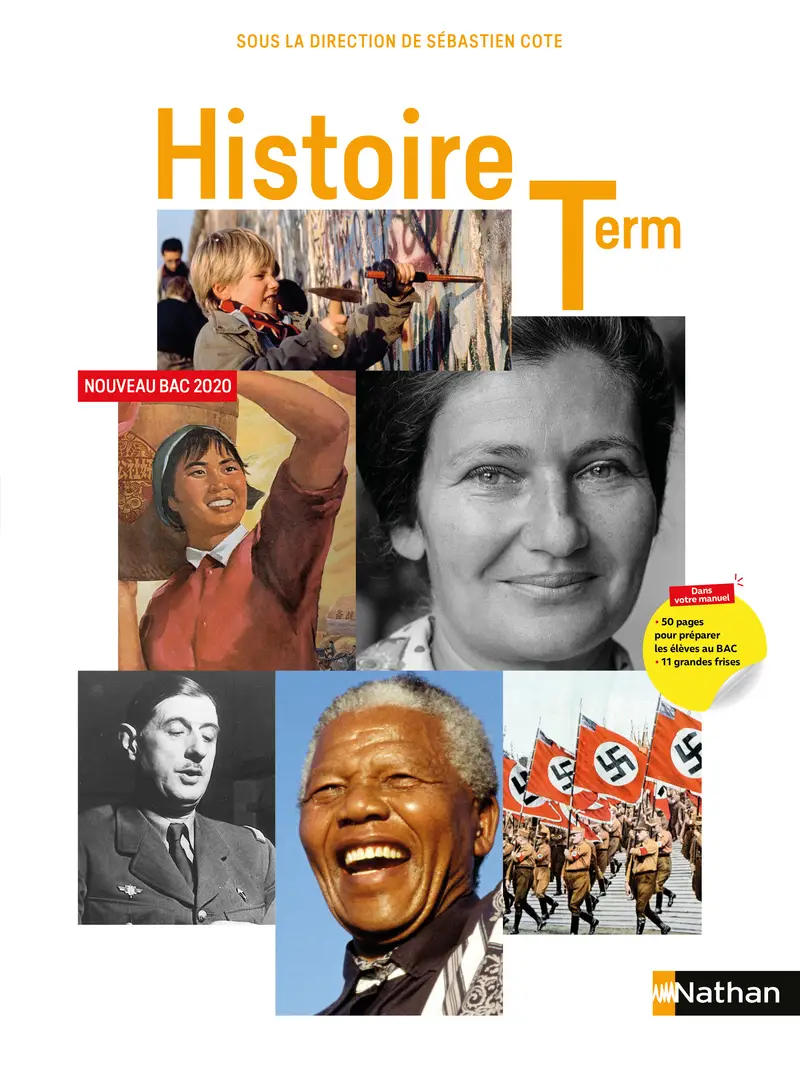

En m'intéressant de près à plusieurs manuels scolaires de l'éditeur Nathan utilisés au collège et lycée, je relève trois constats principaux concernant les manuels scolaires d’histoire au collège :

- Une place disproportionnée aux grandes figures politiques et militaires, en construisant une histoire centrée sur les décisions d’en haut. Les biographies de chefs d’État ou de généraux (Napoléon, De Gaulle, Clemenceau) occupent souvent l’espace principal, tandis que les mouvements collectifs, les mobilisations populaires ou les résistances sont relégués à quelques encadrés secondaires. Cette hiérarchisation du récit contribue à effacer une partie essentielle de l’histoire : les résistances. Dans le cas de l’histoire coloniale, par exemple, les manuels mentionnent parfois les grandes dates de conquête et de domination, mais omettent souvent de traiter en profondeur les luttes menées par les peuples colonisés. Les soulèvements anticoloniaux, les formes de désobéissance quotidienne ou les mobilisations culturelles sont rarement intégrés comme éléments centraux du récit historique.

- Traitement fragmenté du fait colonial. Dans la plupart des manuels scolaires, l’histoire coloniale apparaît comme un épisode fragmenté, isolé du récit global. Elle se résume souvent à quelques pages dans un chapitre spécifique, traitée de manière ponctuelle sans continuité entre les différentes périodes. La traite atlantique, la conquête coloniale du XIXᵉ siècle ou les luttes anticoloniales du XXᵉ siècle sont rarement présentées comme un processus global, ce qui réduit la colonisation à une succession d’événements déconnectés. Cette fragmentation entretient une déconnexion du présent, car les manuels n’articulent pas l’histoire coloniale avec ses héritages contemporains : inégalités, mémoires, discriminations. En la présentant comme un épisode clos, ils empêchent une compréhension critique des effets durables de la colonisation et occultent son rôle dans les débats actuels sur mémoire et justice historique.

- Usage problématique des documents visuels

Les manuels scolaires d’histoire intègrent de plus en plus de documents visuels - photographies, cartes, affiches, caricatures - pour enrichir l’apprentissage. Mais cette intégration reste problématique lorsqu’elle se fait sans analyse critique. Souvent, les images sont sélectionnées de manière sensationnaliste : on retrouve un usage récurrent de photographies choquantes représentant les populations racisées dans des situations de violence, de misère ou de domination. Ce qu’on pourrait appeler un « trauma porn » contribue à renforcer des représentations stéréotypées, où les populations colonisées ou racisées apparaissent comme passives, souffrantes ou déshumanisées.

La loi Taubira a constitué une avancée symbolique importante en inscrivant officiellement dans l’enseignement l’histoire de l’esclavage et de la colonisation. Pourtant, l’enseignement du fait colonial à l’école demeure partiel et incomplet. On constate un glissement : alors qu’auparavant la mémoire dominante présentait la colonisation comme un épisode positif de l’histoire nationale, aujourd’hui persiste une mémoire qui réduit la colonisation à un fait lointain. Cette mémoire, loin de permettre une véritable analyse historique, tend à minimiser le fait colonial et ses conséquences profondes. Elle ne s’inscrit pas dans une démarche critique, mais dans un travail de mémoire où l’accent est mis sur la commémoration ou l’oubli partiel, plutôt que sur l’intégration d’une compréhension globale et contemporaine des héritages coloniaux.

FALL Penda

Bibliothèque

Note de lecture de Nowmay Opalinski, « Dans la classe de l’Homme blanc, l’enseignement du fait colonial en France de 1980 à nos jours », 2018

Laurence De Cock, « Dans la classe de l’homme blanc – L’enseignement du fait colonial en France », 2018