« PRIVILÈGES » - CE QUI NOUS FAVORISE

Le mot « privilège » a mauvaise presse. Pourtant, il ne parle ni de mérite, ni de faute...

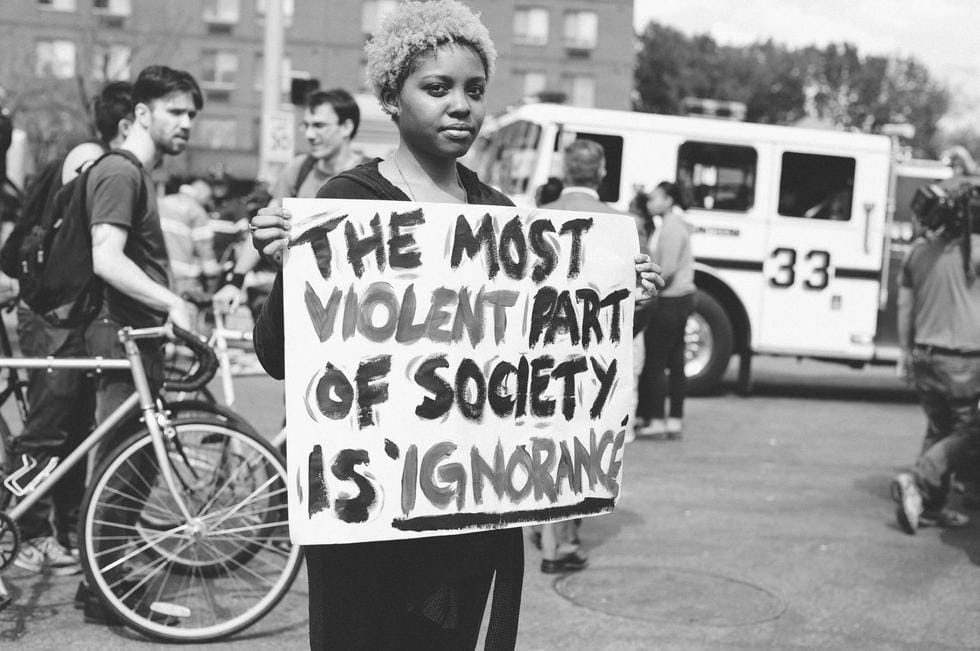

Ce mot n’accuse pas, il révèle ce que la société valorise, tolère ou rejette. Il dit simplement : certaines personnes évoluent dans un monde qui a été pensé pour elles. D’autres, non...

Privilège ou cheat-code ?

On confond souvent privilège et richesse. Mais le privilège n’est pas toujours visible. Il ne saute pas aux yeux. C’est justement ça, sa force : on n’a pas besoin d’y penser. Avoir des privilèges, ce n’est pas avoir une vie facile. C’est vivre dans un monde qui ne rend pas les choses plus dures à cause de ce que l’on est. Le genre, la race, la classe sociale, l’orientation sexuelle ou encore la religion sont appelées des axes d’oppression ou des catégories de différenciation sociale. Ce sont des systèmes de classement social qui structurent la manière dont les individus sont traités dans une société donnée. Ils sont à la fois historiquement construits et socialement hiérarchisés.

Prenons le cas du privilège lié à la race : le privilège blanc ne relève pas d’un avantage individuel ou d’un mérite personnel. Il est structurel, c’est-à-dire qu’il s’inscrit dans des rapports de pouvoir historiques, économiques et politiques qui organisent la société. Ce privilège s’est construit historiquement à travers la colonisation, l’esclavage et le racialisme scientifique, qui ont établi une hiérarchie raciale au profit des personnes blanches.

Le privilège, est en quelque sorte, un cheat code intégré dans le système : tu n’as pas eu à le demander, tu ne l’as peut-être même jamais remarqué, mais il te facilite l’avancée. Il s’active dans les interactions quotidiennes, dans le regard des institutions, dans les représentations médiatiques, dans les attentes implicites.

Ainsi, privilège ne signifie pas prospérité. Reconnaître un privilège, c’est donc voir ce que d’autres n’ont pas, et non ce qu’on a de plus. Ce n’est pas une attaque. C’est un appel à la lucidité !

Un réseau d'avantages qui s'entrecroisent

Il est essentiel de comprendre que les rapports de pouvoir ne se vivent pas de manière uniforme. On peut être privilégié·e à certains égards, et discriminé·e à d’autres :

Un homme noir hétérosexuel pourra bénéficier de privilèges liés à son orientation, tout en subissant du racisme. Une femme blanche pourra ne pas connaître les violences racistes, mais faire l’expérience du sexisme.

Le concept d’intersectionnalité, développé par la juriste afro-américaine Kimberlé Crenshaw, permet de saisir la complexité des rapports de domination au-delà de leur simple diversité. Il nous montre que les oppressions s’entrelacent, se croisent, se renforcent ou s’atténuent mutuellement. Aucun parcours ne peut se réduire à un seul facteur isolé. Un exemple clair de cette imbrication est la misogynoir, pour désigner la forme spécifique de sexisme et de racisme que subissent les femmes noires :

Elles ne vivent ni uniquement du sexisme (comme les femmes blanches), ni uniquement du racisme (comme les hommes noirs), mais une violence particulière à l’intersection de ces deux systèmes d’oppression.

Tout comme les oppressions, les privilèges ne s’additionnent pas simplement, ils se superposent et s’entretiennent :

Un homme blanc, hétérosexuel et de classe aisée bénéficie de multiples avantages sociaux, économiques et symboliques qui se renforcent mutuellement.

Du concept au Buzzword

En 2020, dans le sillage des mobilisations mondiales contre le racisme et les violences policières, notamment après la mort de George Floyd aux États-Unis, la notion de « privilège » a émergé plus fortement dans le débat public et la sphère médiatique française. Il est alors de plus en plus récupéré, déformé, et parfois vidé de son sens initial. Il est souvent brandi comme une accusation ou un slogan, ce qui fait que beaucoup le rejettent d’emblée, sans chercher à comprendre ce qu’il veut vraiment dire... Et le terme qui hérisse particulièrement les poils, est « le privilège blanc » :

compilation médiatique - privilège blanc / montage : Juillette Baccou

Pour certains, c’est une insulte, une façon de dire que tous les blancs vivent dans l’abondance sans effort, ce qui est loin d’être vrai. Pourtant, ce rejet vient souvent d’une mauvaise compréhension de ce que ce privilège implique vraiment. Pour comprendre ce que recouvre réellement le privilège blanc, il faut parfois revenir aux bases, se rappeler une notion simple apprise à l’école : toutes choses égales par ailleurs :

deux personnes en grande difficulté économique, par exemple un sans-abri blanc et un sans-abri noir. Tous deux subissent la pauvreté, le manque de ressources, l’exclusion sociale. Mais même dans cette condition extrême, les expériences peuvent être différentes. Le sans-abri noir aura statistiquement plus de risques d’être contrôlé par la police, d’être perçu comme plus dangereux ou suspect, et d’être discriminé par les services sociaux ou les passants. Son corps est un marqueur social supplémentaire qui joue contre lui.

Le sans-abri blanc, lui, est moins exposé à ces stéréotypes raciaux. Il bénéficiera, même dans la rue, d’une « marge de manœuvre » plus large. Ce n’est pas qu’il a moins de difficultés, mais qu’il ne porte pas ce marqueur racial qui le désavantage systématiquement.

Par ailleurs, dans le contexte français, le mot « privilège » est particulièrement chargé sur le plan historique. Depuis l’abolition des privilèges lors de la Révolution française, il ne désigne pas seulement des avantages injustes accordés à une minorité dominante, mais évoque aussi un moment de rupture brutale, associé à la Terreur, au désordre et à la violence révolutionnaire. Dans l’imaginaire collectif, parler de privilèges, c’est ainsi raviver une mémoire d’instabilité sociale, ce qui peut expliquer une certaine crispation ou un malaise dès qu’il est question de « privilège blanc » ou de « privilèges de classe ». Le terme suscite alors des peurs latentes : celle d’être mis en accusation, mais aussi celle d’un bouleversement radical de l’ordre établi. Ce poids historique contribue sans doute à rendre le concept difficile à entendre dans l’espace public français, et à détourner l’attention des dynamiques systémiques qu’il cherche à nommer.

Ce terme peut parfois prêter à confusion. En qualifiant ainsi des avantages qui relèvent pour certain·es de droits fondamentaux :

comme se déplacer sans subir de contrôle au faciès ou encore accéder à un logement sans discrimination

Ce glissement sémantique est parfois souligné dans le débat public : par exemple, l’écrivaine Tania de Montaigne a défendu, dans plusieurs interventions médiatiques, l’idée que parler de privilèges revient à désigner comme des avantages des conditions qui devraient simplement être universelle. Cette position, souvent présentée comme « universaliste », insiste sur le fait que l’égalité consiste à garantir les mêmes droits à tou·te·s, et non à retirer des avantages à certain·es. Mais derrière cette apparente neutralité, c’est souvent une manière d’éluder les rapports de pouvoir concrets et les inégalités structurelles qui traversent notre société. En se focalisant sur l’idéal d’égalité formelle, cette posture tend à minimiser les effets réels de la domination raciale et sociale. Or, nommer les privilèges sans interroger les systèmes qui les produisent - racisme structurel, capitalisme, patriarcat - revient à déplacer le problème : on passe d’un enjeu politique à une question de morale individuelle. Et cela ne suffit pas à penser, ni encore moins à transformer, l’ordre social.

FALL Penda

Bibliothèque

« “Checker les privilèges” ou renverser l’ordre ? », Revue Ballast - Kaoutar Harchi, 2020

La domination blanche - Claire Cosquer & Solène Brun, 2025

Audiothèque

« Check tes privilèges blancs », Kiffe ta race - Grace Ly & Rokaya Diallo, 2019

« What’s the F* #5 : En finir avec les privilèges » - Fania Noël, 2019